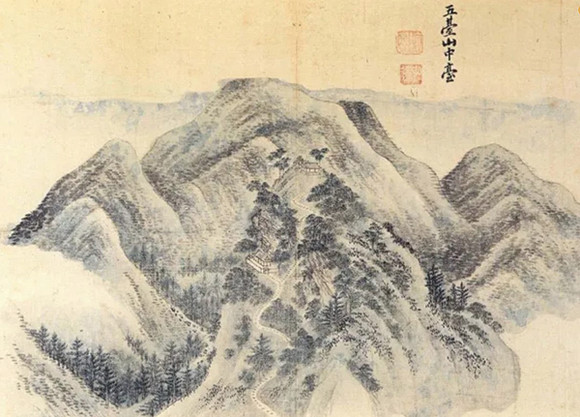

(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 오대산을 대표하는 절, 월정사와 상원사를 지나 이제 매월당의 발길은 오대(五臺)로 향한다. 신라의 왕자 보질도와 효명이 자리 잡고 불도를 닦던 숨은 기도처들이다. 일찍이 자장율사가 중국 산시성(山西省) 우타이샨(五臺山)에서 문수보살을 만나고 와서 들어온 이 산 곳곳 봉우리 아래 오대가 있다. 중대(中臺), 동대(東臺), 서대(西臺), 남대(南臺), 북대(北臺)인데 이곳에는 각각 불보살이 모셔져 있다. 매월당은 1460년 봄 오대산에 들어왔는데 수고스럽게도 이 오대를 모두 둘러보았다.

선비를 뻗게 만든 중대의 험난함

1. 매월당은 상원사를 지나 중대에 오른다. 중대는 상원사에서 오대산의 최고봉 비로봉으로 가는 길목에 있다. 오대산 암자 중 중심이 되는 곳이다. 필자도 오늘은 오랜만에 비로봉에 오르리라 차비하고 상원사를 출발한다. 나이든 보살님들도 산길을 오른다. 이제는 돌길도 다듬어지고, 층계도 잘 정비되어 있어 가파른 것 이외에는 길이 한없이 편해졌다. 땀 좀 내고 도착한 중대. 옛 사자암이 이제는 큰 절이 되었다. 신라 때 보질도와 효명 두 태자가 비로자나불과 일만의 문수보살을 친견한 곳이다. 그 인연으로 인해 비로전에는 비로자나불을 주불로 문수(文殊)와 보현(普賢) 두 보살이 협시하고 계시다.

미수 허목은 오대산기(五臺山記)에서 중대와 비로봉을 이렇게 알려줬다.

“최북단은 상왕산(象王山)인데 산이 매우 높고 험준하며, 정상은 비로봉(毗峯)이다. 그 동쪽 두 번째로 높은 봉우리가 북대(北臺)인데 감로정(甘露井)이 있다. 비로봉 남쪽이 지로봉(地爐峯)이고, 지로봉 위가 중대(中臺)인데 산이 깊고 기운이 맑아 조수(鳥獸)가 살지 않는다. 승 효례(曉禮)가 이곳에 부처를 모신 것이 없으니, 이곳이 가장 깊은 산중이다. 중대에서 조금 내려오면 사자암(獅子庵)이 있는데 우리 태상신무왕(太上神武王: 태조)이 창건한 것으로, 참찬문하부사(參贊門下府事) 권근(權近)에게 명하여 사자암기(獅子庵記)를 짓게 하였다. 옥정(玉井)이 있는데 아래로 흘러 옥계(玉溪)가 된다.(其最北爲象王山. 極高峻. 其絶頂爲毗盧峯. 其東次峯爲北臺. 有甘露井. 毗盧南地爐. 地爐上爲中臺. 山深氣淸. 無鳥獸. 釋子曉禮無像佛於此. 此最極也. 中臺少下. 有獅子庵. 我太上神武王所建也. 命參贊門下近. 作獅子庵記. 有玉井. 下流爲玉溪)”

어찌 이리 산세를 잘 살피셨을까 감탄하면서도 미소를 짓게 하는 것은 “산이 깊고 기운이 맑아(山深氣淸) 조수가 살지 않는다”고 요즘 애들 말로 ‘뻥을 치셨다’는 점이다.

사실은 요즈음도 이곳 새 소리는 아름답게 들리기 때문이다. 560여 년 전 그 봄에 매월당은 중대에 들렸다. 그때 매월당은 어떤 심정이었을까?

중대에서

빈 전각 영롱하게 자색 이내에 묻혔는데

뜰에 꽃은 흐드러지고 초목은 우거졌네

우담바라 서기로운 꽃 삼계에 자리하고

가이없는 서광은 구천에 발산하네

바람이 그슬린 거문고에 스치니 불법을 전하는 듯

구름은 금빛 옹기에 내려 앉아 신선이 내려 온 듯

풍경 소리 맴돌며 소나무 소리에 어울리니

여래의 말씀에 둘이 아니구나

中臺

虛閣玲瓏鎖紫煙. 庭花爛熳草芊綿. 優曇瑞萼敷三界. 無頂祥光射九天. 風過焦桐聞梵語. 雲低金甕降眞仙. 磬聲遙與松聲合. 宣說如來不二禪.

*우담(優曇): 우담바라(優曇鉢羅). 부처의 세계에 3천 년에 한 번 핀다는 서기로운 꽃

*초동(焦桐): 후한 시대 채옹이 그슬린 오동으로 만든 거문고. 고결함의 상징

그는 중대의 봄을 맞으며 선계에 든 듯 선정(禪定)에 들었다. 필자도 편한 마음으로 중대에 준비된 단출한 공양으로 힘 돋우고 떡도 한 봉지 받아 들고 소나무 숲 우거진 길을 따라 적멸보궁으로 오른다.

적멸보궁은 부처의 진신사리를 모신 곳이다. 그러기에 달리 불상은 모시지를 않는다. 양산 통도사, 오대산 중대, 설악산 봉정암, 사자산 법흥사, 정선 정암사가 5대 적멸보궁인데 삼국유사에는 이런 내력이 기록되어 있다. 643년(선덕여왕 12년)에 자장법사가 당나라에서 귀국하면서 부처의 두골(頭骨)사리 100과를 가져와 통도사, 황룡사, 대화탑에 모시고 다른 곳은 어디인지 모른다는 것이다. 통도사 이외의 적멸보궁은 이 불사리를 모신 것이리라.

적멸보궁 오르는 길 층계 아래에는 이제는 잊힌 물 용안수(龍眼水) 우물이 있다. 삼연의 ‘오대산기’에는 중대를 지나 금몽암(金夢菴) 사리각(舍利閣)에 이르면서 달달한 샘물로 갈증을 풀었다고 했다. 아마도 삼연의 시대에는 지금의 적멸보궁에는 금몽암이라는 암자가 있고 적멸보궁 불각(佛閣)은 사리각으로 부른 것 같다.

사리각은 비록 작은 봉우리에 있지만 일망무제의 시야를 만나게 해 준다. 작은 불각 너머에는 적멸보궁을 알리는 작은 선돌이 세월의 무게를 전한다. 두 손 모으고 무엇을 빌어 볼거나? 어려운 지구 위 나랏일 좀 부탁드려 볼까.

이곳에 온 많은 사람들 중 월정사 편에서 이야기했던 조선 선비 송광연의 기록을 잠시 보고 가자. 그는 어떻게 여기까지 올랐을까?

“중대에 오른다. 남여가 갈 수 없는 곳에서 산기슭 하나 걸어 올랐다. 다리 힘이 풀려 더 이상 오르지 못하겠다. 백족(白足: 아마도 승려) 중 힘 센 자가 있어 업혀 간신히 중대에 올랐다. 적멸보궁에 앉으니 오대산이 눈에 들어온다.

登中臺. 藍輿窮處. 步進一麓. 脚力殆盡. 不得更上一層. 白足有有力者. 負而行之. 僅上中臺. 坐寂滅寶宮. 五臺面目“.

그는 월정사에서부터 가마를 타고 오대산 유람을 하다가 중대 앞까지 가마를 탔고 끝내 업혀서 적멸보궁에 오른 것이다. 가마를 멘 것은 오대산 절 승려들이었다. 조선 선비들 산 여행은 다 그랬다. 오래 전 오대를 짚신발로 걸었을 매월당이 후세의 일을 안다면 어떤 마음이었을까?

이제 비로봉을 향하여 출발~. 여러 해 만이다. 오르는 길은 높아도 흙산이라 편하다. 드디어 1563미터 비로봉 도착. 노인봉 ~ 동대산 ~ 두로봉으로 이어지는 백두대간이 용의 척추처럼 뻗어가고, 두로봉에서 갈라져 상왕봉 ~ 비로봉 ~ 계방산으로 이어지는 한강기맥(漢江岐脈)을 밟고 서니 산 기운이 만만치 않다.

20여 년 전 이 산줄기를 밟았었다. 개인적으로 아직도 산기운이 남아 옛길을 다닐 수 있으니 오대산은 내게 참 고마운 산 중 하나다. 호흡 깊게 마시고 돌아 내려온다. 짙은 향기가 바람에 날려 온다. 이곳에는 미스킴 라일락이 기슭 곳곳에 자생하고 있다. 북한산에서 나와 전 세계 라일락의 대표종이 된 미스킴 라일락(수수꽃다리? 털개회나무?)의 향기를 맡으며 내려와 서대(西臺) 갈림길에 선다.

우통수 샘물이 있는 서대

2. 서대는 이제 출입을 삼가는 지역이 되었다. 수행자의 공간으로 정해져 일반 방문객은 산문(山門) 출입을 삼가는 것이 좋다. 서대 수정암(水精庵. 옛 念佛庵, 白蓮庵)에는 한강의 발원수로 알려졌던 우통수(于筒水) 샘물이 있다. 여러 지리지에 언급된 한강의 발원수였다. 우리 시대에 와서 지리 측량 기술이 발전하여 오랜 명성을 태백의 검룡소에게 물려준 아픔도 있다.

세종실록지리지를 보자.

“서대(西臺) 아래 수정암(水精庵) 옆에서 샘이 솟아나는데, 빛과 맛이 여느 물과 다르고, 그 무게도 또한 그러하므로 우통수(于筒水)라고 하며, 곧 금강연(金剛淵)은 한강의 근원이 된다. 봄, 가을에 그 고을 관원으로 하여금 제사 지내게 한다. 한강물이 비록 여러 곳의 물을 받아 흐르나, 우통수가 중심이 되어 빛과 맛이 변하지 아니하니. (西臺之下水精庵側檻, 泉湧出, 色味勝常, 其重亦然. 曰于筒水, 卽金剛淵, 爲漢水之源. 春秋令所在官行祭. 漢水雖受衆流之聚而于筒爲中泠, 色味不變)”

삼국유사에 보질도, 효명 두 태자가 부처님께 차를 달여 공양 올린 물이 이 물이라 하며, 무량수불을 주불로 일만의 대세지보살이 계신 곳이라 했다. 그러니 오대산을 다녀간 많은 이들이 이곳에 들러 이 물로 목을 축이고 글 한 꼭지 남겼다. 율곡도 이곳에 들러 우통수 물에 대한 시 한 수 읊었다.

“우통수는 서대 수정암에 있다. 차고 찬 바위 속 샘, 한 모금 마시며 세상 일 잊네(冷冷石竇泉. 竽筒水在西臺水精菴 一飮遺世情)”.

낙전당 신익성도 금강산에서 오는 길에 오대산에 들렸다.

“우동수는 작은 절구 정도의 크기인데도 한강의 근원이 되니 신기하다. 세간에 이 물이 아주 특이하다고 전하는데 내가 한 모금 마셔보니 달고 차가웠으며, 차를 끓이니 더욱 맛이 좋았다.(于同水一小臼而爲漢源者異矣. 世傳此水殊異, 余爲一喢甘洌, 煮茶尤佳.”

그러면 매월당에게 서대는 어떤 곳이었을까?

서대에서

장황한 말씀의 모습은 부처의 본 모습이 아니고

금빛 여래도 거짓인지 참인지

산색에 묻힌 소선공(蘇仙公)이 일찍이 게(偈)를 남겼고

소나무 그림의 위언(韋偃)은 신(神)이라고 전해지네

우통수(于筒水) 맑은 물 옥 같이 흐르고

서기로운 향화(香花)는 정말 부처님 법륜 같네

봉우리 봉우리는 구름 속을 넘나드는 듯한데

천녀가 옷깃 여미고 맑은 새벽 받들었네

西臺

廣長舌相本非身. 金色如來假也眞. 山色蘇仙曾有偈. 松柯韋偃已傳神. 于筒淨水涓如玉. 瑞應香花大似輪. 髣髴衆峯雲影裏. 天姝衣械供淸晨.

*소선(蘇仙): 한 무제 때 득도했다고 전해지는 신인(神人)

*위언(韋偃): 당나라 화가. 산수와 송석(松石)이 빼어났음. 그의 쌍송도(雙松圖)에 매료되어 두보가 시를 남겼다.

역시나 서대에서의 매월당은 선계에 든 듯, 부처의 품에 든 듯 소나무 숲에서 편안한 모습이다.

비구니 수행처 된 남대

3. 남대(南臺)는 상원사에서 월정사로 내려오는 부도밭을 지나 길 마지막 구역 다리 건너에 있다. 지장보살을 모신 지장암이다. 본래 지장암은 위쪽 기린봉 가까이에 있었는데 중간으로 옮겼다가 다시 이곳으로 옮겼다고 한다. 삼국유사 보질도 태자 전기는 남대 기린산(麒麟山)에는 팔대보살(八大菩薩)을 우두머리로 하여 일 만의 지장보살(地藏菩薩)이 상주한다고 했다. 우리 시대에는 오대산 비구니 스님들의 수행처로 자리 잡았다. 한암 스님의 기풍을 이어가고 있는데 기린선원은 마음을 닦는 비구니 스님들이 수행처이니,

마음 밖에 법이 없네, 눈 가득 청산이요, 만고에 빛나는 산, 마음에는 달이 떴네(心外無法 滿目靑山 萬古光山 心上月)

한암 스님의 말씀이다.

560여 년 전 위에 있던 지장암에 들른 매월당의 마음도 살펴보자.

남대에서

기린봉 색 푸르러 하늘에 닿았고

보살봉은 높고 높아 정상은 둥그렇다

또렷한 금강저(金剛杵) 끝 달 아래 흔들리고

나부끼는 터럭 법의 구름가에 날린다

꽃 깔린 연화세계 향 연기 비가 되고

구름 덮인 절집은 복(福)의 밭이어라

오늘 저녁 큰 발원에 기꺼이 참여하니

어느 감실 등잔불 아래 앉아 선(禪)에 들리라

南臺

麒麟峯色碧摩天. 菩薩巍巍頂相圓. 歷歷金鈷搖月下. 飄飄毳服颺雲邊. 花敷蓮界香成雨. 雲布金沙福有田. 今夕喜參弘願海. 一龕燈下坐觀禪.

어느 영혼을 지장보살께 인도하는 제가 열렸던 것일까?

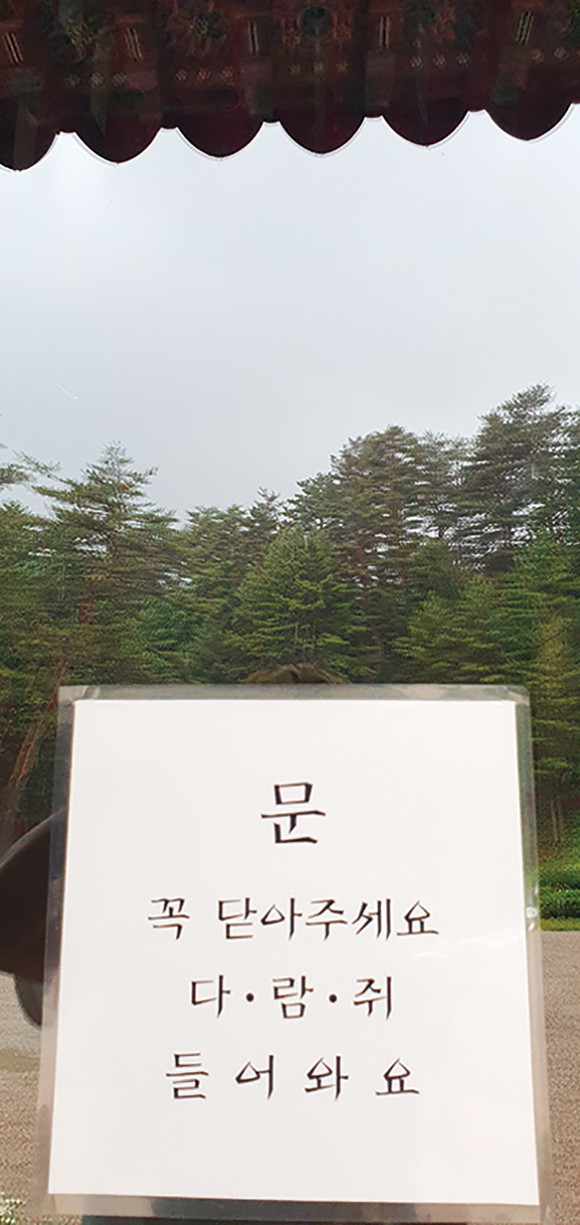

필자가 남대에 간 날은 비가 억수로 내렸다. 지장암 뒤로 이어진 오솔길 맛 깊은 총명수 한 모금 하러 가지 못했다. 법당 툇마루에 앉아 매월당을 생각하며 스님들이 준비해 놓은 사탕을 먹었다. 다람쥐가 많은가 보다. 법당 문 꼭 닫아 달라는 부탁의 말씀이 적혀 있다. 우리 땅에 살다가 먼저 떠난 이들의 명복을 빈다. 나무지장보살~.

그제나 이제나 고즈녁한 동대

4. 지장암 길 건너 동쪽 만월대에는 관세음보살이 정좌해 계신다고 한다. 삼국유사 보질도 태자 전기에는 동대 만월형산에 일만의 관음진신이 상주해 계신다고 했다(東臺 滿月形山 觀音眞身一萬常住).

길 옆으로는 동대 관음암을 알리는 안내석이 있고 큰 나무 숲길을 30분여 오르면 고즈넉한 관음암이 있다. 오는 이 없으니 이제는 지키는 수좌도 집을 비운 듯하다. 1676년(숙종 2년) 이곳에 들른 송광연은 수좌승이 거처한다고 썼다.

“북대에서 동으로 달리면 동대인데 그 이름은 만월대이다. 그 아래에 관음암이 있다. 수좌승 종택이 거처한다.”(自北臺東馳爲東臺. 其名爲滿月臺. 下有東觀音庵. 首座僧宗擇居之)

맑은 물로 대표되던 동대 청계수(淸溪水)도 찾는 이가 없다. 철 잊은 구절초는 화단 가득하고 말벌은 처마 아래 집을 지었다. 부처님 말씀 들으려 하는가? 법좌에는 관세음보살님이 정좌해 계신다. 자비 전할 중생의 발길 드므니 졸고 계신다. 그 옛날 매월당이 다녀갔을 때도 원통문을 일찍 닫았다 했다.

동대에서

대나무 숲가에 보살의 몸 있는데

원래 보타산에는 자리하지 않았다네

자비심은 늘 티끌세상을 구하는데

원력은 몇 번이나 생사의 빗장을 돌렸던가

두 뺨 붉어 노을의 반점 같고

두 눈썹 굽은 것은 초승달 같구나

원통문은 어찌 이리 일찍이 닫았을까

단지 한 순간에 정성을 다할 뿐

東臺

雙竹叢邊大士身. 元來不住寶陁山. 悲心長救微塵累. 願力幾回生死關. 兩臉丹如霞半點. 雙眉曲似月初彎. 圓通門戶何曾閉. 只在輸誠一念間.

세상 떠난 편안함 얻은 북대

5. 북대 미륵암은 오대산 줄기 북쪽 상왕봉 아래 자리 잡고 있다. 상원사 주차장에서 흙길 따라 산길을 올라 환희령을 넘으면 홍천 내면이다. 비록 흙길이었지만 차를 몰고 산길 넘어 물 맑은 명개리로 넘어 다니던 길이었다. 이제는 일반 차량의 통행은 금지되었다. 이 길 안 상왕봉 아래에 북대 미륵암이 있다.

1718년(숙종 44) 윤 8월 삼연 김창흡은 이곳 북대를 찾았다. 가파른 길을 가마에서 내리지 않고 타고 올랐다. 그는 노쇠함을 한탄했다. 가마를 멘 오대산 승려들의 어깨가 벌겋게 되었다고 기록을 남겼다.

북대에는 감로수가 나무통으로 콸콸 흘러 내렸다. 금강산에서부터 알고 지내던 노승 축경(竺敬)이 찾아왔는데 여기에 달이 떠올라 삼소(三笑)를 이루었다. 삼연이 축경에게 물었다.

“늙어가며 얻는 것이 무엇입니까?”(納以老來所得)

축경의 대답: “일심 이외에 다른 법이 없음을 보게 됩니다.”(惟看一心外無餘法)

북대에서 두 사람 삶의 대화 끝은 일심(一心)이었다.

매월당의 북대는 어떠했을까?

북대에서

상왕산 산색은 하늘 끝에 기댔고

굽이굽이 골은 깊어 울창한 기운 서렸구나

상서로운 곳 홀로 자리 잡아 구름은 편편이 날리고

양거(羊車)에 홀로 타고 달은 둥싯 떴네

너럭바위 평평한 곳 이끼는 꽃으로 피고

바위 급류 튀어 오를 때면 차가운 보석 가루

인간세상 풍랑의 모짊을 몇 번이나 돌아보았던가

이곳에 와 산자락에 자리함만 못하구나

北臺

象王山色倚天端. 繚曲幽深氣鬱盤. 麟部獨棲雲片片. 羊車單駕月團團. 石床平處苔花點. 巖溜飛時瓊屑寒. 人世幾回風浪惡. 不如來占一層巒.

*羊車(양거): 불법의 깨달음 방법(삼승: 三乘) 중 하나. 부처의 설법을 듣고 깨닫는 것. 즉 성문승(聲聞乘).

매월당의 북대는 깨달음보다 인간세상 떠나온 평온이었다.

제807호

제807호