이번 월드컵을 앞두고 필자는 한국의 ‘선전’에 대해 은근히 관심을 가졌다. 북미정상회담이라는 초초대형 빅이벤트 때문에 한국인의 관심이 온통 트럼프와 김정은에 가 있는 상태인지라 오히려 “이번엔 한국 팀이 잘할지도 모른다”는 생각이 들었기 때문이었다.

기대가 없으니 더 잘할지도 모른다고 생각한 이유는 과거 한 외국인에게서 들은 얘기 때문이다. 그는 한국 선수들의 개인 기량이 유럽-남미 선수들만 못 한 게 객관적인 현실인데도 한국인들이 너무 기대를 하기 때문에 선수들의 발이 얼어붙은 걸 보면 불쌍하다는 생각이 든다고 했다. 그러면서 그는 “한국 선수들이 부담 없이 경쾌하게, 제 실력을 다 발휘해가면서 뛰는 걸 보고 싶다”고 말했다.

"지면 죽인다" 없는 월드컵은 이번이 처음인 듯

이번으로 아홉 번째 월드컵 진출이라지만, 지난 여덟 번의 월드컵 때마다 한국인들의 축구 열기는 대단했다. 헌데 문제는 열기가 그냥 “잘하라”고 응원하는 것보다는 “잘못하면 죽인다” 쪽으로 무섭게 향하는 경우가 많았다는 점이었다.

지난 여덟 번의 월드컵 때는 관련 기사 댓글에 “꼭 이겨라” “안 이기면 큰일 난다”는 글 일색이었다면, 이번 월드컵에서만큼은 “못 이겨도 좋다. 열심히만 해다오”라는 글이 몇 개 중에 하나일지라도 더러 보인다. 그만큼 우리 국민이 달라졌고, 월드컵을 바라보는 시각도 달라졌다는 얘기다. 축구는 축구도, 축구 한일전에서 우리가 일본을 이겼다고 경제나 정치에서 우리가 일본을 이기는 거는 아니라는 사실이 이제 서서히 국민의 상식이 돼가는 모습이기도 해서 반갑다.

한국 국민들의 애국심이 얼마나 선수들을 얼리는지는, 김연아 선수가 밴쿠버 동계올림픽에서 금메달을 땄을 때 여실히 드러났다. 당시 미국 TV 해설가들은 “만약 연아가 한국인의 기대에 못 미치면 그녀는 바로 한국인에게 저주의 대상이 될 것”이라며 걱정을 했다. 다행히 그녀는 이런 중압감을 잘 떨쳐냈지만, 모든 국가대표팀 선수들이 김연아처럼 담대하지는 못하다는 점을 알아야 한다.

외국 선수들을 죽음의 공포로 몰아넣었다는

독재국가 아르헨티나의 1978년 월드컵

후진국일수록 승리의 기대감이 지나쳐 공포감으로 변질되기 쉬운 것 같다. 1978년 당시 군사독재 국가 아르헨티나에서 열린 월드컵 결승전에서 개최국 아르헨티나와 맞붙은 네덜란드 선수들은 “관중석의 살기는 너무 대단해 여기서 우리가 이기면 살아서 경기장을 못 나갈 것 같았다”고 당시의 공포를 말한 바 있다. 스포츠에서의 승리를 독재정권 안보의 지렛대로 삼는 행태가 잘 드러난 월드컵 대회였다. 독재 또는 준독재 정부가 스포츠를 정권안보에 이용해온 나라가 바로 한국이며, ‘정권 차원에서 축구 대표 팀이 잘해주길 바란’ 전통을 한국 역시 아르헨티나 못지않게 갖고 있는 나라다.

사실 한국 축구 대표 팀의 역사는 1966년 런던 월드컵에서 북한 팀이 최강 이탈리아를 꺾고 8강에 오르는 등 이변을 연출하자, 이에 깜짝 놀란 박정희 전 대통령과 김형욱 전 중앙정보부장(현 국정원장)이 축구 선수들을 차출해 서울 이문동 중앙정보부 구내에 가둬놓고 ‘양지’란 팀을 만들어 강훈련을 시킨 것이라고 박노자는 자신의 책 ‘우리가 몰랐던 동아시아’ 182쪽에서 전하고 있으니, ‘축구 국가대표팀 = 민족주의-국수주의의 상징’이라는 등식이 성립할 수도 있겠다.

한국 월드컵 대표 팀의 역사를 보면 이런 민족적-국수적 중압감이 없었을 때 가장 성적이 좋았다. 2002년 4강 신화 때는 히딩크 감독의 ‘서로 반말’ 작전이 주효했다고 한다. 국민의 높은 기대는 물론 선수들 사이에서도 지나치게 엄격한 선후배 관계로 발이 얼어붙어 있는 모습을 확인한 히딩크는 어느 날 “오늘부터 무조건 서로 반말을 한다”고 지시했고, 그때부터 후배 김남일이 주장 홍명보에게 “명보야, 밥 먹으러 가자”고 했다는 얘기는 당시 유명했다.

'민주화가 밥 먹여준다'처럼

'민주화가 승리도 가져다준다'면 얼마나 좋을까

또한 원정 월드컵 사상 최초로 16강 진출에 성공한 2010년 남아공 월드컵 때도 허정무 감독의 상대적으로 민주적이었던 팀 운영에 더해, 영국식 축구를 몸에 익혀온 박지성 주장이 선수들을 다독거려주는 리더십이 큰 역할을 했던 것으로 보도됐다.

흔히 스포츠에서 ‘어깨에 힘이 들어가면 망친다’고 한다. 예컨대 테니스 선수들의 서브는 평소 엄청난 훈련량 덕분에 그냥 몸이 알아서 서브할 때가 최고이고, 반대로 ‘이번 서브는 꼭 성공시켜야 돼’라면서 의식이 어깨에 힘을 주는 순간 엉뚱한 방향으로 공이 나가기 쉽다는 사실이 스포츠과학을 통해 밝혀져 있다.

한국 국민은 그간 월드컵 대표 팀에게 “더더더 다리에 힘을 줘”라고만 얘기했지, “어깨 힘 빼고 잘해봐” 이렇게 다독거려준 적은 단 한 번도 없었던 것 같다. 그래서 이번 대회의 성적에 은근히 기대가 된다.

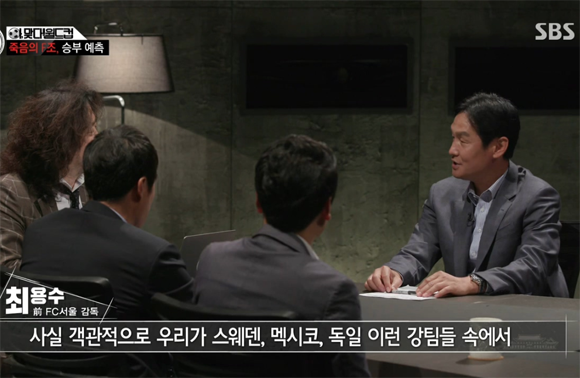

관련해서 최용수 전 대표 팀 감독은 지난 6월 8일 ‘김어준의 뉴스공장’에 출연해 “흔히 독일이 어렵고 멕시코가 상대적으로 쉽다고 하지만, 내가 볼 때는 멕시코가 어렵고 독일이 쉬울 수도 있다”고 말했다. 멕시코는 강한 파이팅으로 상대방을 지치게 만드는 팀이지만, 독일은 전 대회 우승팀으로서 ‘전 대회 우승팀은 약하다’는 월드컵의 징크스도 있는 만큼 독일전을 기대해볼 만하다는 얘기였다.

최용수 전 감독의 예언 중 "독일 약할지도"는 맞는 듯

지난밤 진행된 멕시코-독일전에선 박지성 SBS 해설위원이 “전반전에 저렇게 지친 걸 보니 독일 팀이 제대로 준비돼 있는지, 과연 승리에 대한 투지가 있는지 의심스럽다”고 해설했다. 최 전 감독의 예상이 일단 하나는 맞은 것 같기도 하다.

최 감독은 이런 얘기도 했다. “2002년 월드컵을 앞두고도 이런 분위기였다. 사람들이 크게 기대를 안했다. 그냥 우리나라에서 월드컵이 열리나보다 정도였다. 그런데 대회 임박해서 평가전을 잘하고, 폴란드를 1차전에서 잡으니 난리가 났다. 이번에도 그럴 수 있다”고 했다. 이번에도 그런 기적을 한번 은근히 기대해본다. 분위기는 차가웠지만 첫 게임에서 선전해 불이 확 붙는 그런 풍경을.

지난 15일 CNB저널 윤지원 기자의 ‘북미회담-선거에 시든 월드컵 마케팅…한국 승리하면 급변?’ 기사를 보니, 기업들의 준비도 예년 같지 않다고 한다. 월드컵 때마다 대규모 마케팅으로 재미를 봐왔던 SK텔레콤은 이번에는 거리 응원 행사 등을 일절 기획하지 않았고, 한국 맥도날드 역시 지난 평창동계올림픽에서는 적극적인 마케팅을 펼쳤지만 이번 월드컵 기간에는 전혀 그렇지가 않단다.

오로지 현대자동차와 KT만이 과거처럼 대규모 거리 응원을 준비 중이다. 한국 팀의 졸전을 펼친다면 현대차와 KT의 기획 행사는 빛이 바랠 것이다. 그러나 만약 ‘1승’ 같은 승전보가 울린다면 월드컵 열기가 전국적으로 불붙는 것은 순식간이 될 것이다. 윤 기자의 기사에 따르면 한 광고기획 전문가는 “예전처럼 젊은이들이 축구를 보지 않지 않느냐?”고 했다는데, 그 말은 지금은 맞는 말이지만, 한국 팀이 첫 경기를 잘한 뒤에는 ‘옛날 얘기’가 될 수도 있다. 그만큼 월드컵 열기는 무섭게 퍼지기 때문이다.

월드컵 마케팅 않는 기업들의

'비상 시 대처능력' 볼 기회 됐으면

이렇게 상황이 급변한다면, 변함없이 준비한 현대차와 KT는 대박 마케팅 효과를 거둘 것이다. 반대로 전혀 준비를 안 한 SK텔레콤 등은 “오판한 당신”이라는 비아냥거림을 당할 수도 있으리라. 단, 상황 급변에 맞춰 미리 ‘컨틴전시 플랜’(유사시 행동방침)을 잘 갖춰놓은 기업이라면 뒤늦은 발동이나마 잘 걸 수도 있을 것이다.

월드컵이라는 광고계의 초대형 이벤트(광고를 잘하면 기업 실적에도 엄청난 플러스가 된다)를 앞두고 어떤 기업이 재미를 볼지, 또 어떤 기업이 컨틴전시 플랜을 잘 마련해 놓았고, 또 어떤 기업은 넋을 놓고 있었는지가 곧 판가름 날 판이다. 기업들의 이런 숨은 실력을 확인하기 위해서라도, 한국팀의 ‘기대 밖 선전’을 은근히 기대해본다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

![[크리스마스 대전] 더현대 서울, '크리스마스 상점'서 올해는 '서커스 마을'로](/data/cache/public/photos/20241146/art_164819_1731546374_170x110.jpg)