이 책을 읽으면서 외국, 특히 가까운 일본 사례를 들으면서 울화통이 치밀지 않을 수 없었다.

차도는 글자 그대로 자동차 전용이다. 그러나 그 차도의 아주 일부에 인간이 걸어다닐 수 있도록 ‘횡단보도’라는 것을 설정해 놓았고, 그 위에 하얀 색을 칠해 놨지만, 한국의 난폭한 운전자들(자기들도 때로는 차에서 내려서 걸을 텐데 왜 운전대만 잡으면 그리 난폭해지는지 이해하기 힘들지만)은, 차도 위에 그려진 횡단보도 표시를 ‘차 진행의 방해물’ 정도로 생각하는 듯하다.

횡단보도를 방해물로 생각하는 운전자들은, 보행인이 없을 때는 그냥 차도였던 횡단보도에 사람이 나타나면 ‘사람 것’이 되는 게 짜증이 나서 그런지 막무가내로 더 속도를 내며 횡단보도를 고속으로 통과하거나, 때로는 “왜 차도에 사람이 나타나서 귀찮게 해?”라고 비난하려는 듯 빵빵 클랙슨을 울리기도 한다.

횡단보도 아니면 도대체 어디를 통해 차도를 건너라는 것인지, 차도의 우선권은 차에 있지만, 횡단보도의 우선권은 인간에게 있다는 걸 도대체 왜 이해 못 하는지, 아니면 학교에서 왜 교통예절을 가르치지 않는지(미국 TV는 교통 법규 준수 요령에 대한 가이드 방송도 하고 그러는데…) 그저 답답할 뿐이다.

저자 박대근은 현재 서울기술연구원에 재직 중이며, 한국보도블록협회의 상임이사를 맡을 정도로 보도블록 전문가다. 친환경 도로포장 주제로 공학박사 학위도 받았다. 박 박사가 보도블록 관련 선진 행정을 배우기 위해 2012년 일본 도쿄도청(都廳), 요코하마 시청 등을 방문했을 때 벌어진 ‘우문현답’을 이 책 56쪽은 전해준다.

"부실 공사 땐 어쩌냐"는 서울시 공무원의 질문에

일본 공무원들이 잠시 대답을 못한 이유는?

박 박사 일행은 ‘보도블록을 제대로 시공하지 않은 업체들에 어떤 불이익을 주는가?’라고 우선 물었단다. 보도블록을 제대로 시공하지 않는 업체가 많은 한국의 공무원들이기에 ‘당연히’ 물어야 하는 질문이다. 그러나 일본 측 공무원들은 잠시 말귀를 못 알아먹은 표정을 지었단다. 일본 공무원들이 무식해서 말귀를 못 알아들은 게 아니라, ‘보도블록을 제대로 시공하지 않는다’는 개념이 입력돼 있지 않았기 때문이었다. 비유하자면, 존댓말이라는 개념이 없는 서구인들에게 “언제 존댓말을 써야 하지요?”라고 물으면, 질문의 입력이 불가능하기 때문에 잠시 서로 당황스러운 순간을 맞게 되는 것 같은 상황이라고 할 수 있겠다.

어쨌든 이런 별난 질문에 대해 일본 공무원들은 결연한 표정으로 “보도블록을 제대로 시공하지 않는 경우는 거의 없다. 다만, 예상치 못한 파손(침하 등)이 발생하면 시공업체에서 즉시 원상복구 한다”고 답변했단다. 그들의 표정이 ‘결연’했단다. 있을 수 없는 상황(보도블록 공사를 제대로 하지 않는다는)에 대한 질문을 받았기에 잠시 어리둥절 할 수밖에 없었고, 그런 있을 수 없는 사태를 상상하는 것만으로도 결연한 표정이 되는 모양이니 한편으로는 웃음이 나면서도 일본에서는 있을 수 없는 사태가 상시적으로 일어나는 한국에 사는 사람으로서는 울화통이 치밀어오르지 않을 수 없다.

“차가 보도로 올라가요? 있을 수 없는 일입니다”

그 다음 질문에서도 똑같은 상황이 발생했단다. 한국 측 공무원의 다음 질문은 “보도에 차가 올라타거나 불법 주차를 했을 때 범칙금은 얼마나 되는가?”였다. 이번에는 일본 측 공무원들이 ‘신기하다’는 표정을 지었다고 박 박사는 전한다. 신기해하는 표정과 함께 그들이 내놓은 대답은 “불가피한 경우를 제외하고는 보도에 차가 올라가지는 않는다. 있을 수 없는 일이다. 만일 올라선다면 벌금이 50만 원 이상은 될 것이다. 하지만 한 번도 부과해 본 적은 없다”였다.

첫 번째 질문과 마찬가지로, ‘보도에 차가 올라간다’는 있을 수 없는 상황을 한국인들이 물어보았으니, 그런 상황은 있을 수 없고, 벌금을 부과해 본 적도 없다는 답변이 나온 것이었다.

박 박사는 이런 경험을 전하면서 “그들의 표정을 보고 있노라니 부끄러움을 감출 수 없었다”고 썼다. 앞에서 한국의 많은 운전자들이 ‘횡단보도를 건너는 사람을 차도에 대한 침입자처럼 대한다’고 했지만, 이렇게 차도의 차도권(權)을 지키는 데 열심인 한국 운전자들이 그렇다고 ‘인간 전용’인 보도의 보도권(權)을 지켜주느냐 하면 그렇지 않다는 점을 알 수 있다. 결과적으로 한국의 일부 운전자의 머릿속엔 “차도는 내 것, 인도도 내 것” 이런 공식이 들어가 있지 않은지 의심하지 않을 수 없다.

사실 한국처럼 인도에 차량이 마구 주차해 보행을 막고, 오토바이는 차도와 인도 모두를 자신의 고속주행 공간으로 여기는 듯 마구 달리는 모습은, 일본만이 아니라 선진국이라 불리는 나라에서는 찾아볼 수 없다. 자동차와 오토바이가 인도를 마구 침해하는 모습은, 한국의 인권 상황을 한눈에 보여주는 상징이 아닐 수 없다.

“또 파?”는 줄었지만, 안전하게 걷는 풍경은 요원

다시 보도블록 얘기로 돌아가보자. 한국의 보도블록 사정은 박원순 서울시장의 부임 이래 많이 좋아진 상태다. 박 시장이 어찌 보면 사소해 보이는 보도블록 공사에 착안해 ‘보도블록 10계명’을 만들고, 보도블록 공사 현장에 시행 업체의 이름 등을 표기해 놓는 방안 등을 시행하면서, 1년 예산의 집행이 끝나가는 연말만 되면 서울 시내 곳곳의 보도블록이 뒤집어 엎어지는(그해 예산은 그해 안에 집행해야 하므로 멀쩡한 보도블록을 뒤집어엎고 새로 깔기도 하고, 또 워낙 부실시공이 많아 해마다 보도블록 공사를 해야 했던) 풍경은 요즘 많이 줄었다.

그러나 그렇게 좋아졌다는 서울의 보도블록 모습도 일본이나 영국 같은 선진국에 비교한다면 아직도 갈 길이 멀다는 사실이 이 책을 보면 분명해진다.

이 책 129쪽에 실린 사진 두 장을 보면 한국의 상황은 더욱 참담해진다. 사진 두 장은 런던의 박물관과 미술관이 모여 있는 820m 거리, 이른바 ‘박물관 도로’의 과거와 현재의 모습을 보여준다. 단지 보도블록만 교체했을 뿐인데도, 과거와 현재는 완전히 다르다. 과거가 ‘차량이 주행하는 칙칙한 모습’이라면 현재는 ‘인간이 걷는 풍경’이다.

이 두 사진을 보여주면서 박 박사는 영국 공무원에게서 들은 다음 두 얘기를 들려준다. “교통시설을 많이 설치할수록 안전해지는 것이 아니라 운전자들은 도로가 자기 것인 양 안심하고 더 과속하게 된다” “이곳을 지나가는 운전자들은 이 도로를 마치 큰 슈퍼마켓 주차장처럼 여기며 사람들이 여기저기서 카트를 끌고 다니는 것처럼 조심스럽게 운전한다.”

과거 인도와 차도를 나눠놨을 때는 적어도 차도에서만큼은 영국 운전자들이 “이 공간은 내 것”이라며 씽씽 달렸지만, 아예 인도와 차도의 차이를 없애버리고, 동일한 모양의 보도블록으로 전부를 깔아버리니, 보행자 위주의 공간이 됐고 비록 차들이 다닐 수는 있지만 마트 주차장을 지날 때처럼 조심조심하는 모습으로 바뀌었다는 얘기다.

한국의 운전자들이 ‘차도나 인도나 다 내 차지’라고 생각하는 데 익숙하다면, 영국 박물관 도로의 운전자들은 ‘차도나 인도나 다 사람이 우선’이라고 생각하도록 바뀌었다는 얘기가 된다.

열차단 보도블록 등의 가능성도 연구 중

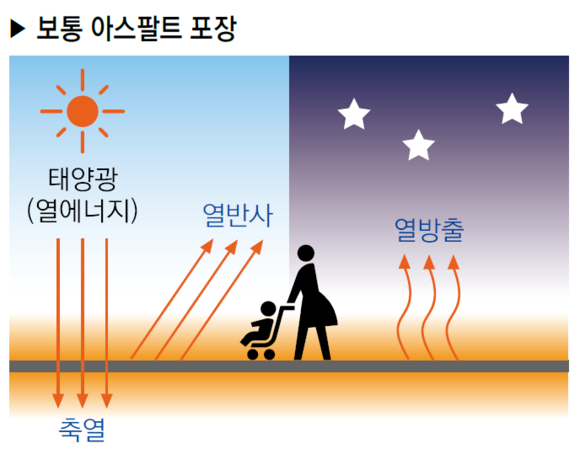

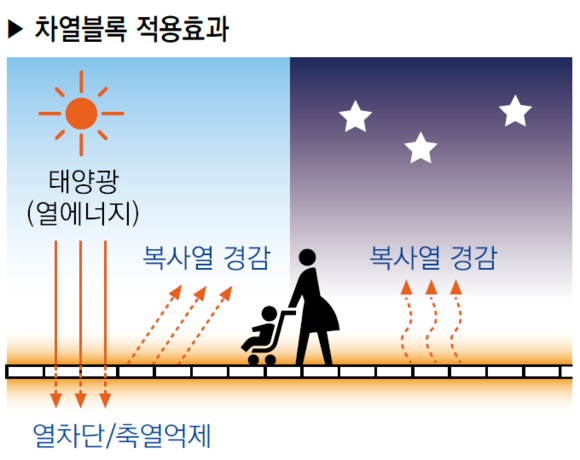

이 밖에도 이 책은, △도로의 아스팔트가 여름철 열기를 품고 다시 뿜어냄으로써 ‘열섬’ 현상이 벌어지는 것을 막기 위한 열 차단 보도블록을 이용한 시공 실험(공사비는 일반 보도블록과 큰 차이가 없다고 한다. 202쪽) △시공한 지 24년이 지났지만 아직도 장수하고 있는 일본 소카역(草加驛) 교통광장의 블록 포장 사례(서울시의 아스팔트 평균 수명이 6.6년에 불과한 것에 비교한다면 4배 가까이 장수 중. 133쪽) 등을 들려준다.

추천사에서 박원순 시장은 “이 책을 통해 올바른 보도블록 문화가 정착해 나가는 계기가 되기를 희밍한다”고 밝혔고, 조윤호 중앙대 토목과 교수는 “차보다는 사람이, 합리적인 것보다는 환경적인 이유가 먼저 고려될 수 있다면 우리 사회의 포장문화도 이상적인 방향으로 나아갈 수 있으리라 생각한다”며 박 박사의 행보에 박수를 보냈다.

박대근 지음 / 픽셀하우스 펴냄 / 266쪽 / 1만 6000원

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

![[크리스마스 대전] 더현대 서울, '크리스마스 상점'서 올해는 '서커스 마을'로](/data/cache/public/photos/20241146/art_164819_1731546374_170x110.jpg)