“그림이나 음식이나 맛이 있어요. 그 맛의 정의는 다르지만 보는 맛과 먹는 맛이 있죠. 그림과 음식은 다양한 재료와 절제된 기술로 다양한 맛을 낼 수 있어요. 시간이 흐르면서 달라지는 맛도 있죠. 캔버스가 음식을 담는 그릇이고 어떤 재료를 썼느냐에 따라 맛을 결정하는 요인이 됩니다. 무엇보다 공통된 점은 열정이 있어야 한다는 거죠.” 국내 그라피티 1세대 중 한명으로 손꼽히는 반달 작가는 예술에 대한 열정이 남달랐다. 그라피티를 하기 전 건축을 공부했다는 그는 건축이야말로 자신이 생각하는 최고의 예술이었다고 말했다. 그는 자신을 위한 건축 설계를 할 때면 항상 칭찬을 받았지만 다른 사람을 위한 설계를 할 때는 건축이라기보다 “예술하냐”는 얘기를 많이 들었다고 한다. 이 같은 경험이 잦아지면서 그는 자신 안의 이야기하기를 좋아한다는 걸 느꼈고 건축을 그만 뒀다. 이태원에서 태어난 그는 해방촌에서 어린 시절을 보내며 외국인 문화를 많이 접했다. 더욱이 매형이 외국인이었고 그 세계를 동경하며 살기도 했다. 다양한 문화를 접하면서 한결같은 삶보다 섞여 사는 삶을 살아왔다고 한다. 현재도 그가 사는 환경자체가 다양한 사람들과 섞인 삶으로 마치 비빔밥을 비벼놓은 것 같은 삶이라고 웃으며 얘기했다. “90년대 중반 그라피티라는 단어를 처음 알았어요. 영화나 외국 사진 속 뒷골목에 그려진 그라피티를 처음 봤을 때 너무 큰 매력을 느꼈어요. 거친 모습이지만 삶에 열정이 있는 충실한 그런 느낌을 받았죠. 진지하면서 경쾌함이 담긴 모습이었어요. 당시에는 지금처럼 인터넷이 발달하지도 않았고 도서관에서 책을 보며 그라피티를 공부했어요. 혼자 벽에 그리며 연습했고 캔버스에도 조금이지만 작업을 해봤는데 시간이 흐른 뒤 남아 있는 건 캔버스 작업뿐이더군요.”

“라면과 그라피티는 장소에 구애 안 받는 게 공통점” 그라피티라 하면 당연히 캔버스가 아닌 벽에 그리는 그림이지만 그는 자신의 흔적을 남기기 위해 캔버스 작업을 해보자고 했다. 작업에 담는 이야기는 매번 다른데 감정이란 다양하기 때문에 같은 방법으로 표현할 수 없다고 한다. 특히 그는 예술의 본질이란 감동이라고 강조한다. “마음을 움직이게 하는 것, 이런 게 예술이 아닌가 생각한다”며 뒷골목의 그라피티를 보는 순간 자신은 그 끌림에 감동을 받았고 그 느낌을 지금도 간직하고 있다고 한다.

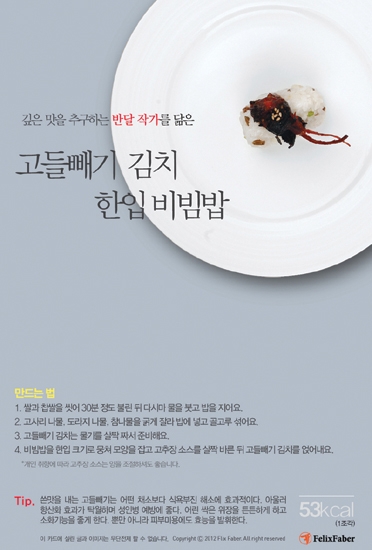

정말 가리는 것 없이 잘 먹으면서 속된말로 비위가 세다고 말하는 그는 많은 음식 중 라면을 좋아하며 그라피티와 라면은 닮은 점이 많다고 얘기했다. 라면이나 그라피티나 어디서나 즉흥적으로 만들 수 있으며 간편하고 다양한 재료를 추가해 일반적인 음식부터 정식 요리까지 만들 수 있는 등 충분히 변화가 가능한 점을 꼽았다. 그는 중국에서 생활 할 때 한국 라면이 그리울 정도였다고 한다. 또한 고들빼기김치 한입비빔밥과 짝을 이룬 그는 고들빼기김치에 대해 “본래의 맛이 있으면서 미학적인 음식이라 그라피티와 잘 어울린다”고 설명했다. 그가 그림을 그리는 이유의 핵심은 즐거움이다. 지루한 것을 참지 못하는 그는 재밌지 않으면 오래 못하는데, 그라피티는 90년대 중반부터 해왔으니 무슨 말이 더 필요할까. 때문에 그의 작업은 즐거움에 따라 달라진다. 진지함이나 경쾌함이 작품에서 배어나온다. 그는 외국 음식이 한국에 들어오면 우리 실정에 맞게 변하듯이 그라피티도 점점 발전하며 우리에게 맞춰 만들어가겠다는 포부를 보였다. - 김대희 기자

제284호

제284호