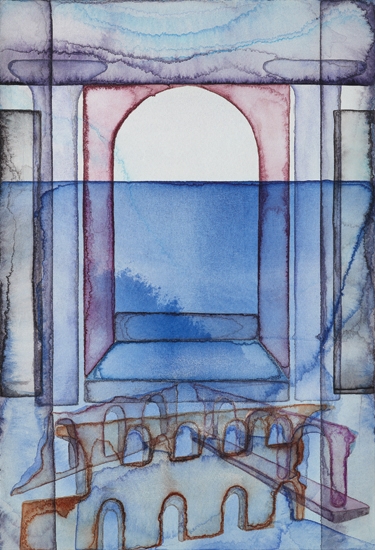

화면에 중첩된 여러 겹의 이미지, 마치 몽환적으로 보이는 화면, 과연 이들은 무엇을 보여주려는 것일까? 이런 의문이 작품을 보는 시선을 사로잡는다. 캔버스에 매일 일기를 쓰듯 이야기를 쌓아 올리는 김미라 작가(40)의 '그만의 폐허'에서 묻어나는 느낌이다. 김 작가는 "어린 시절 기억을 끄집어내는 작업을 선보이고 싶었다"며 "시골집 문틀에 발라진 창호지를 통해 들어오는 빛과 중첩된 새로운 이미지를 바라본 기억을 오늘의 시간으로 불러낸 것"이라고 설명한다. 그래서일까, 작품들은 추상화를 보듯 바라보는 관람객의 감성에 따라 수많은 형상으로 확장된다. 또 언제인가 가 본 장소와 같이 특정한 공간을 만들어내고 있다. 사람들이 느끼는 감정이 다양하고 취향도 사뭇 다르기에 논리적인 접근보다는 감성적 표현으로 그려낸 그림이 등장하게 된 것이다. 평면과 영상 작업을 통해 시간성의 흐름을 보여주는 데 있어 손으로 물을 떠놓고 있지만 결국 물이 빠져나가는 것처럼, 시간을 붙잡으려 해도 잡을 수 없는 사라지는 기억에 대한 이미지를 연결한다.

달콤하면서도 쌉싸름한 초콜릿의 치명적임 매력처럼 기억은 낡아빠진 폐허 속에 매장되고 만다. 종종 매장된 그 기억들이 예상치 못한 순간에 불쑥 떠오르지만 그것은 이미 기억의 공간에 익숙한 새로운 형태로 변화된다. 김미라 작가의 작품들은 고전적인 건축물과 기하학적인 공간들의 중첩으로 경계를 알 수 없는 구조물들의 뒤섞임이 녹아 있다. 캔버스의 깊은 곳으로 부터 번져 나오는 모호한 자국들과 오버랩 되면서 짜릿했던 첫 인상은 여실히 사라지게 된다. 그리고 그 공간에 작가는 어딘지 모를 어느 먼 곳, 그 먼 곳의 안쪽, 그 안의 폐허처럼 환영적인 의미를 부여함으로써 초현실적인 공간을 탄생시켰다. 김 작가는 과거 전시를 통해 이 공간을 불안한 기억의 공간으로 주목하게 된다. 하지만 역설적이게도 그녀는 이 기억을 "나에게서 비롯되었지만 어느새 나에게서 낯설어버린 시간이다"고 설명한다. 미래를 향해 달리던 폭발적인 현재는 기억의 공간 속에 매장되어 찰나의 시간으로 굳어버린다.

화면에 기억의 중첩을 큰 주제이자 표현요소를 삼고 있는 김 작가는 대학 재학시절 추상화가 대세였던 시기에 자유로운 작업을 펼쳤다. 매일 일기처럼 추상작업을 진행하던 작가는 오늘의 새로운 이야기를 올려보고 작업의 영역을 확장시키고 있다. 어느 순간 공간감이 생기기 시작한 작가의 작업에는 매일의 에피소드가 겹쳐지게 된다. 공간에 대한 기억이 고착화되면서 화면에는 기둥이 등장하게 된다. 서양의 고대 건축물 같은 모양을 보이지만 이 공간은 유럽의 공간 속의 기둥이 아니다. 일반인들이 알고 있는 공간인 것이다. 누구나 그 공간에 들어갈 수 있기에 수없이 많은 에피소드와 기억을 표현해 내는 것이다. 여기에 이 공간을 원근법으로 만들어 거리에 의해, 강약이 생기고 겹쳐진 이후 또 다른 이미지가 생성되어 새로운 개인의 시간이 만들어진다는 콘셉트가 성립된다. 인간의 기억은 애초에 과거를 간직하기 보다는 과거를 비워내는 것에 충실한건 아닌지 모르겠다. 그토록 찬란했던 젊은 날의 삶도, 가슴 벅찼던 사랑도, 격렬했던 신념도 기억의 공간으로 들어가는 순간, 낡아빠진 폐허 속에 매장되고 만다. 종종 매장된 기억들이 예상치 못한 순간에 불쑥 튀어 나오기도 하지만, 그것은 이미 기억의 공간에 익숙한 형태로 스스로를 변형시킨 이미지에 불과하다.

“마지막까지 현재의 콘셉트 유지할 터” 작가의 작품에 등장하는 이미지는 추상의 힘을 가지고 처음 본 이미지의 형상으로 떠오르는 본인들의 기억, 감상자들의 잊혀진 기억의 매개체로 남기를 바라고 있는 상징물이다. 김 작가는 "전시기간 중 한 아이 어머니가 기둥 바닥에 드리운 이미지를 보고 나서 나눈 대화에서 자신이 예전에 겪었던 상황과 유사하다는 이야기를 들었다"며 "파편처럼 부서진 자국과 어린아이가 넘어져 아팠던 기억이 교차했다는 감상을 들을 때 가장 좋았다"고 말한다. 아직은 진행형이라는 작업의 방향에 대해 김 작가는 "현재의 작업 콘셉트를 죽을 때까지 하고 싶다"고 했다. 이어 "지금 선보이는 그림보다 내일 만들어진 그림이 좋기 때문에, 앞으로의 작품이 어떻게 변화할지 모르지만 멈추지 않고, 계속 진행과 발전을 위해 전진하고 싶다"고 향후 계획을 밝혔다. - 왕진오 기자

제316-317호

제316-317호