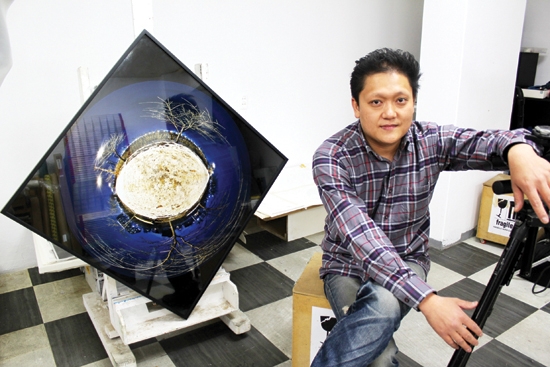

모든 예술작품의 왜곡에 대해 “근원적인 바름은 어디이고 무엇일까?”라고 질문하는 작가가 있다. 독특한 사진 기법의 작가 주도양(37)이다. 그가 회화와 사진의 간극에 대한 고민을 담아낸 작품들을 8월 14일부터 20일까지 서울 인사동 갤러리 이즈에 건다. 전시장 벽에 걸린 작품들은 그를 상징했던 굴절된 화면이 아니라 그림 같으면서도 사진 같은 기법이 적용됐다. 주 작가는 “우리는 왜 회화와 사진을 구분해서 생각할까?”라는 생각에서 작업의 방향을 변화 시켰다. 종이에 수채화 물감을 사용한 작품은 그림처럼 보인다. 하지만 필름이라는 장치를 이용해 이미지를 만들어 사진처럼 보이게 한 것이다. 최근 디지털프린트가 보급되면서 사진의 크기도 커졌다. 사진가들은 암실에서 해방되어 원하는 크기의 대형사진을 오퍼레이터에 의해 손쉽게 프린트하게 됐다. 이런 분위기에서 작품의 본질성이 훼손되는 듯한 느낌이 들지만 기계적으로 쏟아지는 사진들을 보면서 과연 누가 작품을 만드는 것인가? 라는 고민을 하게 만든다.

화면에 물감을 바르는 행위, 이미지를 만드는 행위는 회화의 일반적인 방법이다. 사진을 찍고 인화지에 그 상을 프린트하는 일은 사진의 일반적인 방법이다. ‘이 두 요소를 혼성시킬 수 없을까? 이것이 회화인가? 사진인가?’에 고민한 작가의 작품은 원시적인 카메라와 필름을 이용한다는 점에서 사진으로 볼 수 있고, 종이와 물감을 이용해 화면에 칠하고 색상을 조절한다는 점에서 회화로 볼 수도 있다. 전시장에 걸린 작품에 촬영된 대상에는 사회에 대한 비판적 태도가 담겼다. 역(逆)유토피아인 디스토피아적 관점이 들어있다.

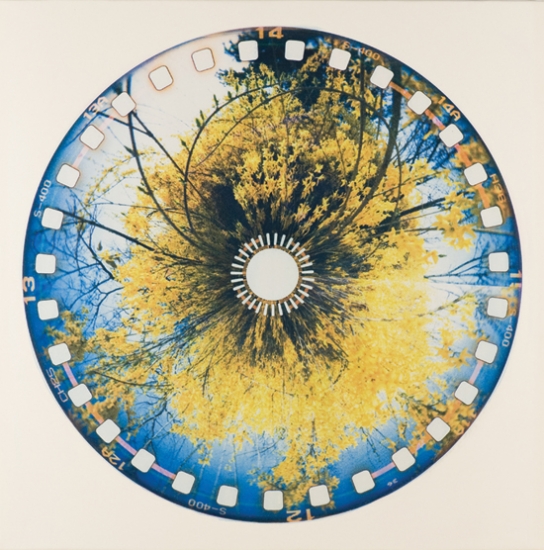

‘Hexascape’시리즈에서는 자본의 상징인 고층건물과 도시의 욕망 그리고 굴절된 개발을 단색 톤으로 냉소적으로 표현했다. ‘Celestial’시리즈에서는 한국의 주체적이지 못한 허영의 산물인 영어교육의 폐단을 우회적으로 드러낸다. 천연색의 부드러운 색감과 푸른 하늘에 떠 있는 어린왕자이 별과 같은 따듯한 이미지 이면에는 문화사대주의가 만들어낸 국적 불명의 건축양식과 정원을 담았다. “근본 문제는 대상이 아닌 각도” 그의 트레이드마크처럼 보이는 원형 작품이 크게 드러나지 않는 것에 대해 작가는 “그동안 추구했던 세상을 다차원적 시각으로 보는 것에 큰 변화가 없습니다. 우리의 일상을 어떻게 바라볼 것인가? 대상의 문제가 아니라 보는 각도의 문제입니다”고 말한다. 이번 전시에서는 카메라를 직접 설계해 작업한 결과물도 선보인다. 금속으로 된 저금통에 구멍을 내어 바늘구멍 사진기를 만들었다.

사진기 안에 대형 필름을 말아 넣은 다음 6개의 구멍을 동시에 노광시켜 바늘구멍으로 빛이 들어오게 했다. 동그랗게 말아 넣은 필름에 360°의 방향에서 들어온 빛들은 자연스럽게 새겨진다. 여기서 자연스럽게 이미지들이 왜곡되고 합쳐지면서 결과물이 생긴다. 바로 6(HEXA)개의 구멍으로 본 세상 ‘HexaScape’이다. 주 작가가 이전에 보여준 작업이 수십 장의 사진을 그래픽 프로그램을 이용해 정교하게 이어 붙여 시야 너머에 있는 시점의 표현을 보여준 것이라면, 이번에는 그와 정반대로 우연적 효과를 작품에 적극 끌어들였다. 이미지를 이어 붙이는 방식에 있어서도 작품을 촬영할 때 필수적으로 만들어지는 여백을 의도적으로 남겨두어 시점에 대한 이야기를 새롭게 풀어낸다. ‘만들다’라는 말보다 ‘짓다’라는 표현을 하는 것은 만드는 것보다 짓기가 더욱 어렵고 힘든 일일 것이다. 작품을 짓는다는 마음으로 ‘일일부작 일일불식(一日不作 一日不食)’ 하는 자세로 매일 열 시간 이상 작업하며 만들어낸 작품들은 육체적으로는 힘들지만 마음은 재미있기 때문에 가능한 일이다. 또한 여러 재료를 다루며 절차탁마하여 조금씩 작품이 완성되어 가는 과정 속에서 희열감을 느낀 작가는 전시장에서 보는 작품들이 아쉽게도 본인이 이미 많은 즐거움을 얻고 난 껍질을 본다는 것에 아쉬운 마음을 표현할 정도로 이번 작업에 애착을 표한다. 왕진오 기자

제339호

제339호