[커버 아티스트 - 이종철 작가]내가 그에게 링크했을 때, 그는 나에게 와서 꽃이 되었다

균형과 불균형의 대비, 감각과 개념의 문제에 고민

제362호 고충환 미술평론가⁄ 2014.01.20 13:44:43

제362호 고충환 미술평론가⁄ 2014.01.20 13:44:43

▲이종철 작가. 사진 = 왕진오 기자

아예 대비가 분명해 보이는 경우는 말할 것도 없거니와 통합된 화면도 알고 보면 애초 대비된 화면이 하나로 포개진 것임을 인정한다면(물론 문자 그대로 두 개의 화면이 각각 따로 제작된 연후에 하나로 포개지는 식의 기계적인 경우는 아니지만) 이 경우 역시 대비를 전제로 해서만 가능해질 것이기 때문이다.

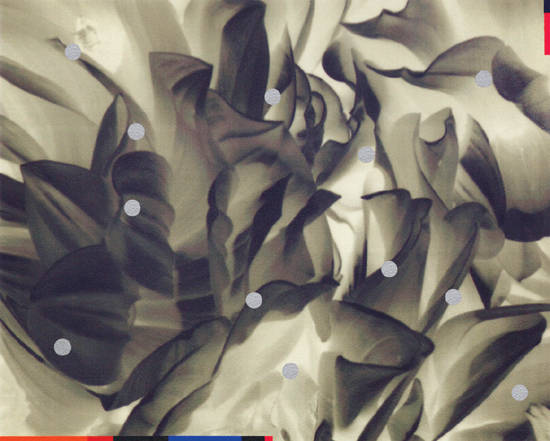

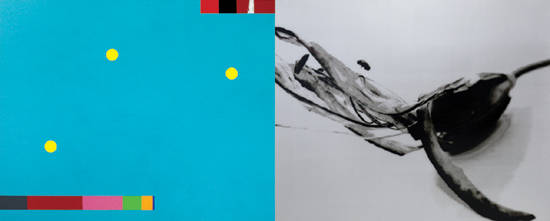

▲Baroque 2.0 -C004, 162.2x130.3cm, acrylic colour, acrylic pigment print on canvas

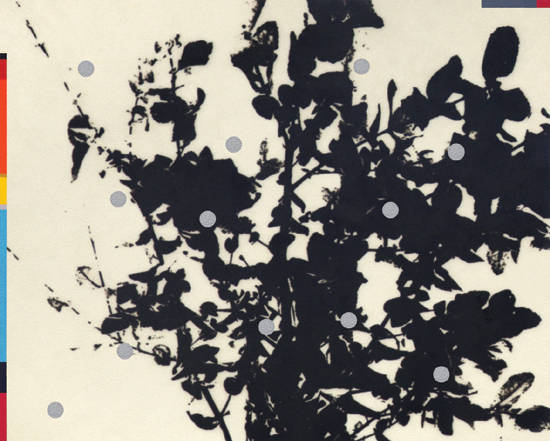

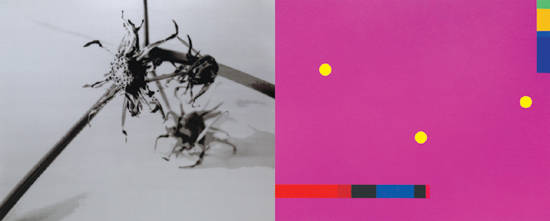

▲Baroque 2.0 -C002, 162.2x130.3cm, acrylic colour, acrylic pigment print on canvas

이처럼 작가의 그림에서 대비는 결정적이다. 이를테면 서로 다른 두 개의 화면이 나란히 병치되거나 합치된 경우로서, 다르게는 일종의 이중그림으로 볼 수도 있겠고, 이는 향후 다중그림으로까지 확장되고 심화될 수 있는 가능성을 예시해주고 있다.

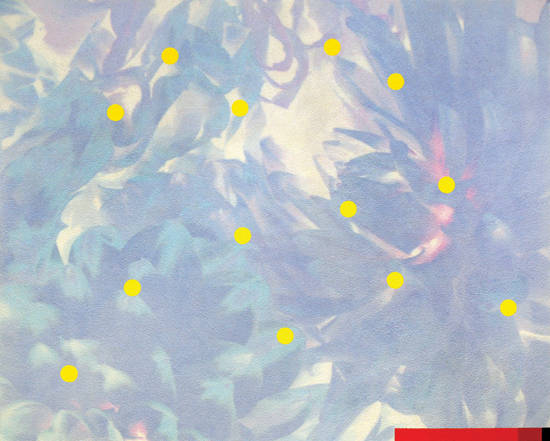

대개는 외관상 차이가 또렷한 두 개의 화면이 대비되고 있다. 각각 꽃을 소재로 한 구상적인 화면과 추상화면이, 흑백의 무채색화면과 색면 추상을 연상시키는 원색화면이, 표면이 밋밋한, 그래서 시각정보를 강조하는 화면과 표면의 미세요철이 감지되는 촉각적인 화면이 대비된다.

꽃을 소재로 한 화면이 꽃이라는 특정 형상을 재현한 것임에도 불구하고, 그래서 감각적 닮은꼴에 연유한 친근함에도 불구하고 사실은 티타늄의 금속질감을 연상시키는 차갑고 무미건조하고 중성적인, 관념적이고 금욕적인 인상을 준다. 이에 비해 원색의 추상화면은 외관상 아무런 의미내용도 탑재하고 있지 않은 것에 비해보면 의외로 감각적이고 장식적인 느낌을 준다.(중략)

▲Baroque 2.0 -C003, 162.2x130.3cm, acrylic colour, acrylic pigment print on canvas

▲Baroque 2.0 -D001, 162.2x130.3cm, acrylic colour, acrylic pigment print on canvas

그렇다면 작가의 작업에는 무슨 심오한 의미라도 숨겨져 있는 것일까. 그리고 숨겨져 있다면 그것은 무슨 의미일까. 주지하다시피 작가의 작업에서 의미는(형식은 물론이거니와) 대비로부터 온다. 그리고 대비는 사실상 근작에서 뿐만 아니라 전작에서부터 지속적으로 심화되고 변주돼 왔던, 작가의 작업을 관통하는 핵심문법 가운데 하나로 보인다.

특히 전작 중 일련의 사진작업들에서 이런 의미론적인 대비가 확인된다. 예컨대 LINK라는 영문자가 기록된 화면과 낚시 바늘에 걸린 물고기 이미지를 대비시킨 사진에 주목해볼 필요가 있다. 링크라는 영문자는 접속과 연결을 의미하는 인터넷의 전문용어로서, 낚시 바늘에 걸린 물고기와는 적어도 외관상으론 아무런 상관이 없다. 그런데, 의외의 일이 일어난다. 말하자면 어떤 링크, 어떤 접속, 어떤 연결, 어떤 관계는 낚시 바늘에 걸려든 물고기의 처지에서처럼 예기치 못한 의외의 결과를 가져오고, 때로 그 결과는 치명적일 수도 있다.

이 의외의 일은 어떻게 일어나는가. 바로 작가가 제안하고 있는 대비에 의해서이다. 그리고 대비에 의해서 서로 무관한 두 개의 다른 시각정보가 하나로 연결되고 접속되는 것은, 그럼으로써 제 삼의 전혀 다른 의미를 파생시키는 것은 바로 연상 작용에 의해서이다.

말하자면 작가는 일종의 의미론적인 링크, 의미론적인 접속, 의미론적인 연결, 의미론적인 관계에 대해서 주지시키고 싶은 것이다. 그리고 이런 의미론적인 링크에 대한 작가의 발상은 일종의 화용론에 연동된다. 알다시피 의미란 그 자체 결정적인 것이 아니라, 실제로 발화되는 지점 곧 실제로 말해지고 활자로 옮겨지는 지점에서 결정된다고 보는 것이 화용론의 입장이다. (중략)

작가의 근작에선 어떤 종류의 의미론적인 링크가 일어나는가. 보다시피 작가의 그림은 무채색의 꽃그림과 원색의 색면 추상화면이 대비되고 있다. 여기서 무채색의 꽃그림은 꽃의 실재를 형태로 환원한 것이고, 원색의 색면은 색채로 환원한 것으로 볼 수는 없을까. 그래서 이 두 화면을 합치면 비로소 꽃의 실체가 온전하게 복원되고 재현된다고 볼 수는 없을까.

작가는 꽃의 실재를 각각 형태와 색채로 분리시켜 놓고 있는 것이다. 더욱이 색면에는 화면의 가장자리에 별도의 색상 띠가 부가돼 있어서 그 자체가 색 분해를 연상시키고, 화면에 띄워진 땡땡이 문양 역시 그 자체로는 고정된 것이지만 보기에 따라선 유동화 된 모니터 화면의 픽셀을 떠올리게 한다. 이 모든 정황들이 어우러져 여차하면 무채색의 꽃그림에다 색채의 옷을 덧입힐 태세이고, 이로써 색면 자체가 무채색의 화면에 의미론적으로 연동된 것 곧 링크된 것임을 주지시킨다. (중략)

▲Baroque 2.0 -A001, 324.4x130.3cm, acrylic colour, acrylic pigment print on canvas

▲Baroque 2.0-B001, 324.4x130.3cm, acrylic colour, acrylic pigment print on canvas

관념과 감각이 대비되며 팽팽한 긴장감 보여

네거티브? 작가의 꽃그림은 꽃이면서 꽃이 아니다. 무슨 말인가. 꽃은 그저 소재일 뿐, 다른 무엇이어도 상관없다는 말이며, 굳이 꽃을 재현한 것이 아니라는 말이다. 네거티브 이미지는 말하자면 일종의 낯설게 하기를 위해 전략적으로 도입된 측면이 없지가 않다.

사물의 속을 투과해 보여주는 엑스레이 필름에서처럼 꽃의 이면 아님 속을 보여주고 싶었고, 그렇게 드러나 보이는 이면 아님 속의 됨됨이는 겉보기와는 다를 수도 있다는, 그리고 실제로도 많은 경우에 다르다는 사실을 말해주고 싶은 것이다. 무엇이 어떻게 다른가. 꽃은 꽃이면서 꽃이 아니다. 꽃의 실재와 개념으로 알고 있는 꽃은 다르다. 어쩌면 그것은 전혀 상관이 없는 별세계들(세계의 실재와 의미세계)일지도 모른다.(중략)

작가는 근작의 주제를 ‘바로크 2.0’이라고 부쳤다. 대충 바로크의 재해석 내지는 바로크의 신종버전 정도를 의미할 것이다. 바로크는 르네상스에 대비되는 개념으로서 일그러진 진주 혹은 왜곡된 진주라는 의미의 미술사적 개념이다. 여기서 일그러진 혹은 왜곡된 이라는 형용사가 결정적인데, 각각 균형과 비례와 조화에 연동된 르네상스의 미학적 가치개념의 대척점에 놓이는 불균형과 불비례 그리고 부조화를 싸안는 것을 의미한다.

서두에서 작가의 그림은 관념적인 화면과 감각적인 화면이 서로 대비되면서 균형을 잡는 것에서 일말의 팽팽한 긴장감이 감돈다고 했다. 여기서 균형을 균형으로, 그리고 긴장감을 균형을 싸안는 불균형으로 각각 이해해도 무방할 것이다. 이로써 작가의 근작이 균형과 불균형 사이의 어떤 지점에 링크되는지(감각의 문제), 꽃의 개념이며 시각정보가 꽃의 실재에 어떻게 접속되는지(개념의 문제) 저마다 지켜보는 것도 흥미로운 일일 것이다.

- 고충환 미술평론가 (정리 = 왕진오 기자)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스