▲월페이퍼 작품이 설치된 서울관 제6전시실. 사진 = 왕진오 기자

(CNB저널 = 왕진오 기자) 공간에 작품을 전시한다거나, 장소나 공간을 채운다는 동시대 미술을 지나 장소가 곧 작품이 되는 전시회가 열렸다. 다국적 4인 작가들의 국립현대미술관 서울관(관장 직무대리 김정배) 제6전시실을 가득 채웠다.

4월 14일∼8월 23일 진행되는 국립현대미술관의 2015 현장제작설치 ‘인터플레이(Interplay)’전은, 작품을 보게 만드는 게 아니라 작품 속으로 들어가 경험할 수 있도록 한다는 점에서 새로운 소통의 시도로 볼 수 있다.

이 전시회는, 작가들이 각기 별도의 장소에서 작품을 만들고 전시만 전시장에서 하는 게 아니라, 현장에서 작품을 만들고 그래서 공간 자체가 작품이 됨을 보여주는 것이 목적이다. 이를 위해 예술, 건축, 디자인, 테크놀로지 등 장르간의 경계를 허물며 활동하는 국내외 작가 3인과 1팀의 장소특정적 설치작업이 자리를 함께했다. 국제적으로 활동하는 2인조 그룹 아바프(avaf)와 로스 매닝, 지니 서, 오마키 신지의 작품들이다.

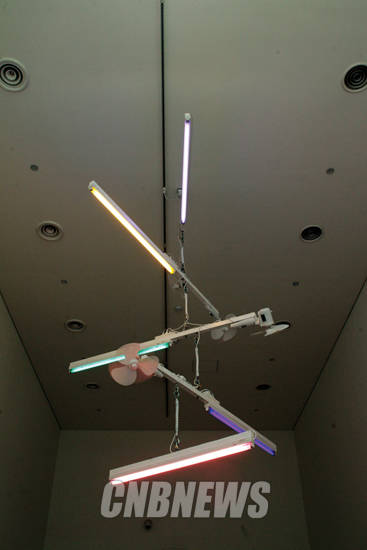

▲로스 매닝의 ‘스펙트라’ 설치 전경. 사진 = 왕진오 기자

첫 번째 방에는 2002년부터 ‘호모 바이러스 사피엔스’라는 슬로건으로 세상을 자신들이 감염시키겠다는 예술가 그룹 아바프의 작품이 설치됐다. 이들은 뉴욕과 파리에 거주하며 인터넷으로 이미지를 생산하고 주고받는 협업 작업을 펼치고 있다.

▲아바프, 2015, 월페이퍼 10점, 영상, 네온, 가변설치. 사진 = 국립현대미술관

“작가의 머릿속으로 들어왔다고 생각하고 감상하세요”

아바프의 크리스토프 아메이드 피아송(42)은 “한국에서의 전시는 지금까지 선보인 작업의 소규모 회고전 형식이다. 벽지를 매체로 표현한 것이다. 우리 작품은 이런 저런 것을 해야 한다고 가르치기보다는, 본인이 직접 와서 경험하고 볼 수 있기를 바라는 차원에서 만든 작품이다”고 설명했다.

또한 “작업을 통해 계속 새로운 것을 느낄 수 있을 것이다. 일상생활과 다른 공간을 경험하는 색다른 체험을 통해 우리의 머릿속으로 들어왔다고 생각하고 작품을 감상하기를 바란다”고 덧붙였다.

▲‘스펙트라’ 작품을 설명하는 로스 매닝. 사진 = 왕진오 기자

빛의 3요소인 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)에 노랑을 더한 형광등은 끝에 달린 모터 팬으로 작동되면서 움직인다. 회전을 통해 형광등들은 아름다운 색채의 향연을 만들어낸다. 로스 매닝은 “과거에는 사운드에 관심이 많았지만 지금은 조명과 빛으로 그 무게가 옮겨졌다. 그래서인지 내 작품에는 리듬감과 구조의 형태에 주파수라는 기술적 요소가 가미됐다. 여기에 산업혁명 이후 오늘날 디지털 시대에까지 이어지고 있는 동력의 원리를 보여주기 위해 선풍기를 조명에 매달아 풍력을 상징적으로 보여주고 있다”고 설명했다.

▲‘리미널 에어-디센드’ 작품을 설명하는 오마키 신지. 사진 = 왕진오 기자

미술관 지하 창고 전시실에 설치된 지니 서(52) 작가의 ‘유선사(遊仙詞)’는 2000개 이상의 플라스틱 빨대로 만든 15미터 길이의 대형 설치 작품이다. 조선 전기 서화가인 강희안(姜希顔, 1417∼1464)의 수묵 산수와, 16세기 천재 여성 시인이자 화가인 허난설헌(許蘭雪軒, 1563∼1589)의 시로부터 영감을 받아 한국의 고전적이고 관념적인 풍경을 재창조했다.

작가는 허난설헌의 시에 나타난 도교적 예술관에서 영감을 받아 그 모습을 구조적인 조형언어로 나타내고자 했다. 빨대를 수공예적으로 짜고, 장판지를 말아 곡선의 흐름을 창출함으로써 산수화 속 구름-산 같은 몽환적인 풍경을 만들어냈다.

▲월페이퍼 작품이 설치된 서울관을 찾은 아바프의 크리스토퍼 아메이드 피아송. 사진 = 왕진오 기자

오마키 신지 “일본의 종교와 자연을 느껴보세요”

선종 철학 개념과 자연 현상을 교차시키는 오마키 신지(44)의 ‘리미널 에어_디센드’는 나일론 실로 만든 터널 같은 형상을 하고 있다. 높은 대기의 공기가 하강하는 모습이나, 구름이 소멸되기 직전의 보이지 않는 에너지의 흐름을 시각화한 작업이다.

일본 전통 매듭 방식으로 제작된 수 만개의 백색 끈이 서로 다른 길이로 천장에 설치되어 있다. 관람객이 이 작품 속으로 걸어 들어가면 마치 미지의 시공간을 부유하는 듯한 느낌을 강하게 받는다.

▲유선사(遊仙詞), 2014-2015, 가변설치 빨대구름 25x5m, 장판지 200장, 플라스틱 빨대, 실리콘 줄. 사진 = 국립현대미술관

이 작품은 시간의 흐름, 또는 그 안에서 어떻게 살아가야 하는가를 고민하는 인간의 본성을 그려낸다. 생과 사를 체험시키는 예술적 공간을 만드는 게 목적이며, 서울관에 설치한 작품은 이를 극대화한 것이라는 설명이다.

“많은 아티스트들이 정보를 중심으로 공간을 만드는 데 반해, 나는 그냥 전시를 보는 자체만으로 관람객들이 정보를 얻게 하고 싶었다. 작품 속에 들어 있는 정보의 공간과 빛의 공간 그리고 백색의 공간이 다른 설치 작품들과 맥락이 유사해, 전시의 기승전결을 완성하는 방점을 찍은 것 같다”며 작품 의도를 말했다.

‘인터플레이’전은 장르 간의 융합을 통해 시각 중심적 이미지 예술에서 3차원의 공간에서 관객이 공감각적 체험을 할 수 있도록 이끈다. 벽지, 형광등, 빨대, 끈 등 일상품으로 제작된 작품을 관람하고 그것의 일부가 되는 관계와 상호작용은 새로운 경험이 된다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제427호

제427호