▲정진욱, ‘일반적’. 못, 철판, 가변크기. 2015. (사진 = 정진욱)

정진욱 작가의 작품 제목엔 유독 형용사가 많다. ‘완벽한’, ‘일반적’, ‘자연스럽지만 당연하지 않은’ 등 대부분 가치 판단이 이뤄진 상태에서 무언가를 꾸미는 말이다. 대체로 이상적이고 긍정적인 상태를 표현한 제목인데 반해 정작 작업은 불확실하고 불안정한 상태를 가감 없이 내보인다. 인하대 미술과를 졸업하고 동 대학원 조형예술학과에 재학 중인 정진욱 작가(25)는 한 단어로 자신을 규정하고 제한하기보다 그때그때 떠오르는 문제의식과 개념을 작업으로 풀어낸다. 어린 시절부터 유독 자기 주관이 뚜렷했다던 그는 비교적 최근 자기중심적인 사고의 틀을 벗어날 수 있었다고 한다. 그 과정은 끊임없이 자기 의견이 너무 독단적이진 않나 되돌아보는 반성을 동반한다. 젊은 나이임에도 자기반성적 태도로 자신과 미술을 계속해서 질문해나가는 그의 작업을 만나보자.

‘일반적’인 위태로움, 쇠못으로 이은 실탑

녹슬고 버려진 쇠못들이 바닥부터 천장까지 실 같은 탑을 이루고 있다. 작가는 학교의 조소실 한편에 버려진 못들을 보며 이 작업을 구상했다. 가느다란 나뭇가지처럼 스쳐 지나기만 해도 쉽게 흔들리는 이 작업의 제목은 ‘일반적’이다. 제목의 ‘일반적’은 그 의미가 조금 특별하다.

이 작품은 보편적인 의미의 ‘일반적’인 사람들을 뜻하기도 하지만, 자기중심의 세상에서 가장 일반적인 사람이라고 믿어온 바로 자신의 자화상을 ‘일반적’이라 표현한 과거가 묻어 있다. 처음 버려진 못들을 봤을 때 느껴진 측은함과 위태로움을 자신의 자화상에 대입했지만, 이윽고 주변으로 시선을 돌리게 됐다고 한다. 경쟁을 위해 터무니없는 스펙을 쌓는 자기 또래 사람들과 그들과는 비켜난 자신의 처지를 통틀어 ‘일반적’인 위태로움을 표현한 것이다. 이렇게 더는 사용될 수 없는 무용함을 애도하는 마음으로 쌓은 탑에 그는 ‘일반적’이란 이름을 붙였다. 이 밖에도 그의 작품엔 자신을 돌아보고 성찰하려는 시도가 곳곳에서 드러난다.

▲정진욱, ‘완벽한’. 공구, 나무 상자, 스펀지, 선반, 파라핀, 가변설치. 2015. (사진 = 정진욱)

저마다의 ‘완벽한’ 모습 찾기

‘완벽한’은 작가가 만든 키트를 받아든 주변 사람들의 참여를 통해 완성된다. 키트 안에는 ‘안녕하세요. 저는 ‘완벽한’이라고 합니다. 만약 당신이 원하신다면 저를 당신이 생각하는 ‘이상적인’ 모습으로 만들 수 있습니다.’라고 적힌 원고지와 울퉁불퉁한 모양의 파라핀, 그리고 각종 공구가 들어있다. 식칼, 토치, 줄, 대패 등의 위협적인 공구를 이용해 각자 자신이 생각하던 완벽한 모양으로 부드러운 물성의 파라핀을 깎아가는 방식이다. 혹자는 도구를 이용하지 않고 처음 받았던 형태 그대로 두는가 하면, 작게 조각내거나 완벽한 구 모양을 만든 사람 등 결과는 다양했다.

정진욱은 자신의 생각만 바라보던 과거에서 탈피하기 위해 주변의 참여형 작업을 시작했다고 한다. ‘과연 내 가치관은 틀리지 않을까? 이게 일반적인 생각일까?’라는 고민이 든 지점을 그냥 지나치지 않고, 자신의 불투명한 가설을 실험해 보려는 태도다.

함께 만드는 ‘하나이자 전체의 탑’

5개 조각이 한 층을 이루는 젠가의 나무 조각에는 작가가 임의로 수집한 문장들이 새겨져 있다. 그래서 나무 조각을 빼들을 때마다 매번 다른 문장을 읽게 된다. 작가는 해당 문장이 젠가를 쌓는 데 어떤 영향을 주는지 알고 싶었다. 젠가는 기본적으로 아래의 조각을 빼서 위로 쌓는 게임으로, 자신의 차례에는 무너지지 않을 정도로는 탑을 견고하게 쌓으면서도 상대방 차례에서 탑이 무너져야 이기는 방식이다. 그는 부정적인 태도의 문장을 60%, 긍정의 문장 20%, 중립적인 문장 20%를 젠가에 새기고 주변인들이 게임하는 걸 지켜봤다고 한다. ‘하나이자 전체의 탑’은 이기려고 하는 도박일 수도 있지만, 함께 즐거운 시간을 함께 보내기 위한 놀이일 수도 있는 사회 속 관계를 연상시킨다. 임의의 문장들 중 그가 가장 좋아하는 문장은 ‘공생(空生)이 아닌 공생(共生)이었으면 좋겠습니다’였다. 이 문장이 나오자 열심히 게임을 하던 친구들이 ‘조금 안전하게 쌓아볼까?’라며 훈훈한 모습을 보였다고 한다.

▲정진욱, ‘하나이자 전체의’. 나무에 태운 글씨, 150 x 50 x 50cm. 2016. (사진 = 정진욱)

칼 벼리면서 찾는 미술을 하는 이유

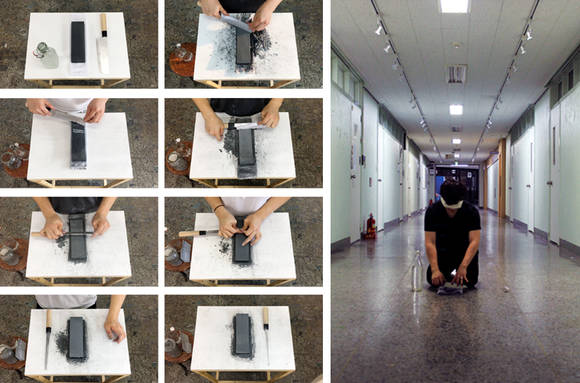

자신의 가치관을 재확인하는 작업 외에 그의 작업적 태도를 잘 드러내는 작업도 한 축을 이룬다. 바닷가 모래밭에서 물이 나올 때까지 구덩이를 파기 시작한 작업(‘한 우물 파기’)과 칼이 꼬챙이가 될 때까지 숫돌로 갈아낸 ‘한 자루의 생각’이 그렇다. 작업을 하면서 들려온 “그렇게 땅 파서 물이 나와?” “쓰려고 가는 칼을 왜 그렇게까지 갈아?” 같은 질문은 그가 미술을 한다고 했을 때의 사람들 반응 “(미술) 그거 해서 뭐 하려고 그래?”와 궤를 같이했다.

그는 최근 총 96시간을 들여 네모난 중화 칼을 갈아 송곳처럼 만들었다. 2달 반이란 기간 동안 고통을 이겨내며 칼을 간 정진욱은 그 과정에서 다음과 같은 고민이 끊임없이 찾아왔다고 한다. ‘미래를 구체화할 순 없지만 현재 난 열심히 살고 있다’란 긍정적인 마음과 ‘그런데 내가 이걸 몇 살까지 지속할 수 있을까?’ ‘이 정도 노력했으면 그만해도 되지 않을까?’란 부정적인 생각이 다람쥐 쳇바퀴처럼 계속해서 그를 찾아왔다. 칼을 갈수록 더해지는 손 통증으로 현재는 작업을 멈췄다. 그에게 이 작업은 칼을 가는 행위 자체보다 고통스러웠던 수행으로서의 과정과 반성으로 기억된다. 이는 그가 생각하는 미술을 향한 태도와도 맞닿아 있다.

▲정진욱, ‘한 자루의 생각’(왼쪽). 1채널 영상, 사운드, 20분. 2016. ‘긴장과 불안 혹은 기대’. 퍼포먼스 스틸컷, 5분. 2015. (사진 = 정진욱)

꿈마저도 거푸집으로 찍어내는 세상

‘별이고 싶었던 별들에게’

미대를 졸업하면서 그는 함께 작가가 되겠다던 친구들이 하나둘씩 다른 길로 떠나는 걸 목격했다. 그때마다 친구들이 자신에게 재료를 남겼는데, 도저히 그 재료를 쓸 수 없었다고 한다. 대신 같은 별을 향해 가던 친구들이 저마다 각자의 별을 향해 가게 된 시점에서 그들의 새로운 꿈에 조명을 비춰주고 싶었다. 비닐, 은박지, 실리콘, 나무, 철 등 그들이 남기고 간 재료만큼이나 그들의 꿈 형태도 다양했다.

“바닷가 사람/물고기 잡아 먹고 살고

산골엣 사람/감자 구워 먹고 살고

별나라 사람/무얼 먹고 사나.”

조각도로 벽을 파서 남긴 윤동주의 시 ‘무얼 먹고 사나’는 꿈을 먹고 사는 사람은 뭘 먹고 살아야 하는지 고민하는 그의 고민도 담고 있다. 비록 거푸집으로 찍어낸 듯이 획일적인 꿈도 많은 세상이지만, 그는 꿈을 향해 나가는 위태로운 별들을 위로한다. 어느새 자신의 우물에서 빠져나와 주변을 바라보는 정진욱은 여전히 반성적인 태도로 자신을 돌아보며 쉼 없이 작업하고 있다.

▲정진욱, '별이고 싶었던 별들에게'. 남겨진 재료, 촬영용 조명, 가변크기. 2016. (사진 = 정진욱)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스