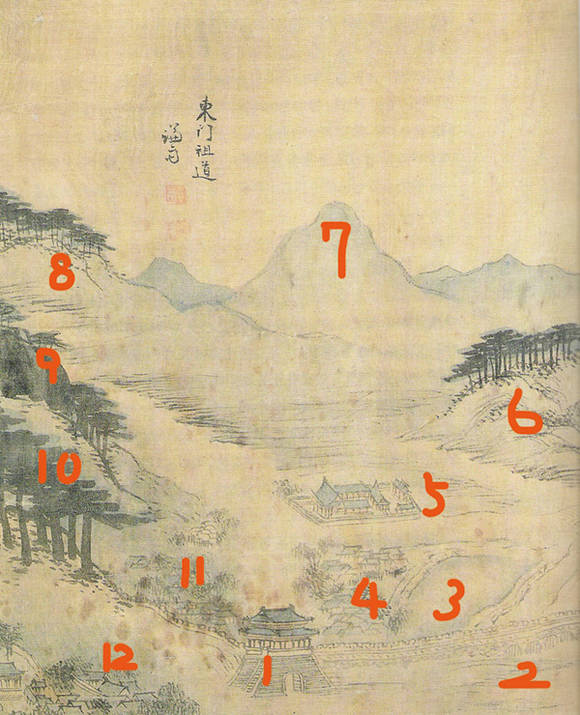

(CNB저널 = 이한성 동국대 교수) 다시 겸재의 동문조도(東門祖道) 도(圖)를 곰곰 살펴본다(사진 1). 그림 제목으로 쓴 단아한 겸재의 글씨 東门祖道. 도대체 무슨 뜻일까? ‘동대문이 길의 조상이 된다’는 뜻일까? 간송의 최완수 선생의 설명을 읽고서야 그 뜻을 알 수 있었다. 그 뒤에 옥편을 찾아보니 뒤쪽에 ‘祖道’에서 쓰는 祖의 뜻이 실려 있었다. ‘길의 신(道神), 길 떠날 때 도신(道神)에게 제를 올리다, 길 떠나는 이들에게 전별연(餞別宴)을 열어 주다’ 이런 뜻이 담겨 있었다. 예문도 실려 있었는데 祖於江陵北門(강릉 북문에서 전별연을 열었다)라든지 昭公將往,夢襄公祖 (소공이 길을 떠나려 할 때, 양공이 도제를 드리는 꿈을 꾸었다) 같은 것들이었다.

아마도 관북대로나 평해대로로 떠나는 벼슬아치의 전별연도 열렸을 것이고, 사사롭게 길 떠나는 이, 때로는 석주 권필처럼 귀양길에 오르는 가슴 아픈 이들의 전별연도 있었을 것이다. 서쪽으로 떠나는 이들은 주로 모화관(慕華館)에서 전별연을 열었는데 동으로 떠나는 이들은 어디에서 전별을 했을까? 최완수 선생은 동묘 근방이었을 것으로 설명하고 있다. 그럴 것 같다. 사사로운 개인이었다면 동대문 밖 목로주점이었을 것이고, 벼슬아치들이라면 한양 4원(四院) 중 동대문 밖 3리 종암동 로터리에 있었던 보제원(普濟院)도 기로소 원로들을 위해 연회를 열었던 기록이 남아 있는 장소이고 보면 전별연의 장소로 적합했을 것 같다.

내가 책임자였다면 어떻게 공사 했을까?

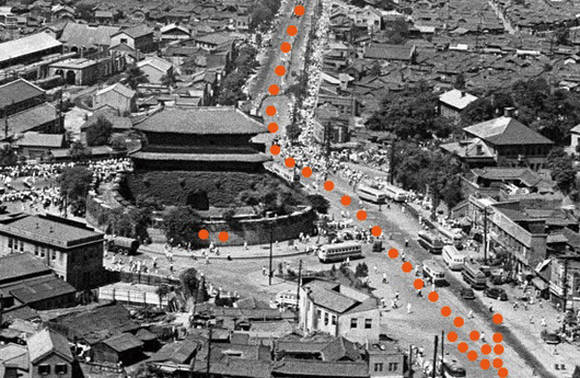

동문조도도를 살펴보면 몇 가지 흥미로운 사실을 알게 된다. 모두가 아는 일이지만 동문조도도에는 한양도성 성벽이 좌우로 동대문과 이어져 있다. 그러나 지금 동대문에 가 보면 성벽은 끊어져 그 사이가 도로가 되었다. 지금뿐 아니라 오래 전 자료사진(사진 2)에도 동대문의 양 날개는 끊어져 있었다.

그러면 언제 이런 일이 일어난 것일까? 1908년 3월 12일 대한매일신보에는 성곽 훼철 관련 기사가 실렸다. ‘어제(3월 11일)부터 한일 양국 역부가 동대문 좌우 성을 헐기 시작했다’는 것이다. 110여 년 전에 도로를 내기 위해 동대문의 두 날개는 이미 잘리기 시작했던 것이다. 남대문과 서대문도 이 무렵 수난을 당했다. 다행히 동대문과 남대문은 문은 남고 양 날개만 잘리었는데 서대문은 그 자재가 고목재로 팔려나가고 흔적조차 없어지고 말았다.

어떤 이들은 말한다. 남대문은 임진란 때 가토 기요마사(加藤淸正)가 입성한 문이었고, 동대문은 고니시 유키나가(小西行長)가 입성한 문이라 왜놈들이 부수지 않고 서대문만 부수었다고. 사실 확인은 못 해 보았지만 많이 아쉬운 일이다.

그런데 필자는 가끔 이런 생각을 해 본다. 110년 전으로 돌아가 내가 일정한 예산으로 도로 확장의 책임을 맡고 있었다면 어떻게 했을까? 1908년처럼 성의 양 날개를 자르거나 부수어 버렸을까? 터널을 팠을까? 오버 브리지를 만들었을까? 아예 우회도로를 만들었을까? 아니면 문을 이전했을까? 태종, 세종 연간의 박자청(朴子靑) 같은 뛰어난 토목 전문가가 있었다면 그는 어떻게 했을까? 이런 생각을 해 보는 이유는 반일(反日)은 쉽지만 승일(勝日), 극일(克日)은 어렵기 때문이다.

다시 겸재의 그림을 들여다보자. 그림 속 동대문은 성벽과 날개를 평행으로 펴지 못하고 좌측을 바라보며 눈에 띌 정도로 좌향좌 틀어 앉아 있다. 왜 이런 그림이 그려졌을까? 이 글을 쓰기 전 오늘도 다시 동대문에 나가 보았다. 우리는 무심히 종로 거리와 동대문 밖 동묘, 신설동, 청량리로 이어지는 방향은 일직선일 것이라고 생각한다. 그러나 이는 우리의 착각일 뿐이다. 동대문 주변 옛 사진(사진 2)에서 보듯이 종로 거리를 일직선으로 달려 온 길은 동대문에서 좌로 적어도 20~30도는 꺾어 나가고 있다.

그러면 동대문은 어느 방향을 바라보고 앉아 있을까? 동묘, 청량리 방향으로 틀어 앉지 않고 거의 종로 거리를 정면으로 바라보고 있다. 그런데 겸재의 동문조도 속 동대문은 동묘를 바라보는 방향보다도 훨씬 좌로 앉혀 그렸다. 그러다 보니 실제와는 동대문의 앉은 방향이 많이 어그러진다. 겸재의 착각일까? 아니면 무슨 뜻이 있는 것일까?

‘동문조도’와 현장을 맞춰보니

다시 동문조도 그림 속 위치를 확인해 본다. 역시나 최완수 선생의 연구에 도움을 받는다. 그림에 표시한 2는 오간수문, 3은 동대문 밖 연못 동지(東池), 6은 금호동 수릿재라 한다. 가운데 높은 봉(7)은 용마산이라 한다. 그런데 다른 도시 연구가는 천장산이라 하는 이도 있다. 이 산을 천장산으로 볼 때, 우측 산(6과 7 사이)은 자연히 용마, 아차산이 되고, 좌측(7과 8 사이)은 봉화산이 된다. 8은 안암산, 바위 산 9는 동망봉, 10과 문 좌측은 낙산이라 한다. 앞의 다른 연구자는 8을 개운산으로 보기도 한다.

필자도 서울 동쪽 산들을 다녀 보았지만 그림 중앙처럼 높은 산이 없기에 좀처럼 답을 얻을 수가 없다. 그럼에도 조심스럽게 살펴보면, 1은 동대문, 2는 오간수문, 오간수문 위쪽 흰 부분은 청계천 물줄기, 3은 동지(東池), 6은 오간수문을 지나 흘러가는 청계천의 우측(남쪽) 산줄기인데 지금은 응봉근린공원이라 부른다. 동쪽은 무학봉(無學峰, 무학대사의 왕십리 전설에서 연유)에서 시작하는 금호산 구간이며, 서쪽은 한남동 매봉(응봉)으로 이어지는 도심 속 트레킹 코스이기도 하다.

7은 조심스럽지만 천장산(天藏山)일 듯하다. 비록 고도 140m에 불과하지만 청량리 청량사에서 시작하여 석관동에 이르는 명당이며 바로 전 승하한 경종(景宗)의 의릉(懿陵)도 자리하고 있어 정신적 의미는 적지 않았을 것이다. 이렇게 보면 7의 좌우 뒤쪽 산줄기는 한양의 외사산(外四山)인데 봉화산, 망우산, 용마산, 아차산 줄기가 되어 그림의 격이 짜임새를 갖게 된다.

8은 자연히 고려대 뒷산인 개운산, 안암산 줄기가 되며, 9의 바위산은 동망봉, 10은 낙산의 동쪽 줄기일 듯하다. 동문조도에 산줄기로 그려진 이곳 창신동은 박수근 화백이 10년 넘게 산 곳이기도 하다.

동대문을 보면 또 하나 생각나는 사람이 있다. 이미 창의문을 소개한 졸고에서 이야기한 스코틀랜드 출신 여류화가 엘리자베스 키스(Elizabeth Keith)다. 그녀는 3.1운동이 한창이던 1919년 3월에 조선에 와서 6개월을 지낸 후 1936년까지 여러 번 조선을 방문하여 조선의 풍속과 인물 풍정을 특유의 판화로 살려낸 이다. 책도 3권이나 발행했고 조선식 이름을 기덕(奇德)이라고 지을 만큼 조선을 사랑했다. 그녀가 그린 동대문 그림이 전한다. 한 점은 동틀 무렵, 다른 하나는 달밤이다. 일본 판화 우키요에(浮世絵) 방식으로 제작한 그림이다.

동대문만 ‘흥인지문’ 네 글자 된 사연

한편 동대문 현판(懸板)을 보면 다른 문과는 달리 4글자 흥인지문(興仁之門)으로 편액(扁額)하였다. 풍수적 이유라는 설명이다. 예절 방위를 따질 때 좌(左)는 동쪽이며 남성, 장자(長子), 높은 것, 큰 것을 뜻하고 우(右)는 여성, 지차(之次), 낮은 것, 작은 것을 뜻한다. 경복궁을 기준으로 볼 때 동대문은 좌(左)이며 서대문은 우(右)가 된다. 즉 동대문은 남성, 왕자, 장자(長子)의 방위가 된다.

그런데 서울 풍수 상 문제가 생겼다. 서울의 도성을 이루는 네 개의 산인 내사산(內四山)이 낙산, 인왕산, 북악산, 남산인데 그 높이가 낙산 125m, 인왕산 338m, 북악산 342m, 남산 265m로서 아들이며 장남을 뜻하는 동쪽 낙산의 산세가 너무 미약하였다. 따라서 그 기운을 비보(裨補)하는 방법으로 음(音)을 길게 늘려 흥인문으로 하지 않고 ‘흥인지문’으로 했다는 것이다. 그랬음에도 효력이 별로였는지 조선의 임금은 적통(嫡統)의 장자로 잇는 경우가 많지 않았다.

겸재 그림에 동지(東池, 지도의 번호 3)에 해당하는 곳을 찾아가 본다. 자료에 따르면 이 일대는 연못이 있고 정자가 있어 정자동(亭子洞)이라 하였다 한다. 이 연못은 동지(東池)라 불렸는데 서대문 밖의 서지(西池), 남대문 밖의 남지(南池)와 함께 연꽃으로 유명하였다 한다. 특히 서지의 연꽃이 많이 피면 서인(西人)이 득세하고 동지의 연꽃이 많이 피면 동인(東人)이 득세한다 하여 동서양당(東西兩黨)이 서로 상대방의 연꽃이 잘 되지 못하도록 일도 꾸몄다고 한다.

1930년대에 메워졌으며 지금은 신발 전문 시장을 비롯하여 각종 서민들의 점포가 자리 잡고 있다. 그러나 1930년대부터 60년대까지는 기동차가 다니던 길이었다. 동대문 앞 동대문호텔(옛 이름 이스턴호텔) 앞에는 표지석이 하나 자리 잡고 있다. ‘경성궤도회사 터’였음을 알리는 표지석이다. 서울역사박물관 설명에 따르면 이 기동차는 일반 전차보다 바퀴 간 간격이 좁은 협궤 전동차였는데 1932년 10월에 동대문 ~ 왕십리 ~ 뚝섬을 연결되는 노선으로 시작하여 1934년 12월 25일에는 상후원역에서 분기하여 광나루(광장리)까지도 운행하였다 한다. 하루 14 왕복으로 운행했는데 승객 수송, 땔감-채소 등의 물자 수송, 한강의 자갈 채취와 운반에, 그리고 당시 경성부민이나 그 후 서울 시민의 교외 나들이에 이용되었던 교통시설이었다.

필자도 어린 시절 누나를 따라 이 기동차를 타고 뚝섬유원지에 갔던 기억이 새롭다. 여름이면 뚝섬과 광나루로 가는 피서객이 넘쳐 땀으로 뒤범벅이 되면서도 탔던 추억의 기동차였다. 정거장은 동대문, 동묘, 용두, 마장, 왕십리, 성동, 상후원상원, 서뚝, 동뚝, 유원지, 화양, 모진, 구의, 광장으로 총 14개 역이었다 한다. 그러나 세월의 변화를 수용하지 못하고 결국은 1961년 7월 역사 속으로 사라졌다.

한편 길 건너 메리어트호텔 앞에는 전차 차고지를 알리는 표지석이 서 있다.

1960년대를 서울에서 보낸 이들은 기억할 것이다. 서울 시내 노면에 철도 궤도를 깔고 전기로 운행하던 전차를 탔던 날들을. 1898년 처음 운행하기 시작했다고 하며 1968년에 퇴장하였다. 그 차고지가 바로 메리어트호텔과 동대문 종합시장 자리에 있었다는 것이다.

그림-사진으로만 남은 오간수문

이제 동문조도에 2로 표시한 청계천 오간수문(五間水門)을 찾아간다. 동대문을 연결해 뻗어나가던 한양도성은 흔적도 없다. 물론 한양도성 청계천 구간을 잇던 물길 위 성문 오간수문도 자취가 없다. 다만 청계천을 건너는 다리 이름은 오간수교(五間水橋)라 이름 붙여졌기에 친근감이 있다. 다리 아래 청계천으로 내려간다. 1908년 7월 5일자 황성신문에는 곡성과 오간수문 훼철 관련 기사가 실렸다. 그때 기사를 보자. 국한문혼용체를 요즈음 문장으로 고쳐 보면 ‘성벽처리회 본일 오후 6시부터 내부에서 제1회 성벽처리위원회를 열었는데 동대문 부속 곡성(曲城, 甕城) 훼철과 동대문 부속 오간수문 철거 건과 평안북도 동림진 성벽 일부 훼철 건을 회의 한다더라’.

동대문의 곡성(옹성)이 건재한 것을 보면 이 회의에서는 옹성 훼철을 결의하지 않은 듯하다. 아마도 옹성이 단지 적을 막기 위한 시설이 아니라 습지 위에 세워진 문의 안정을 위한 보강 장치였음을 알고 있었던 것 같다. 그러나 아쉽게도 오간수문은 사라졌다. 청계천 오간수교 아래에는 타일 벽면에 오간수문 사진을 인쇄해 붙여 놓았다.

아취형의 다리 아래로 5개의 홍예 물길이 아름답고, 물길로 사람들이 다니지 못하도록 쇠창살을 설치했다. 그러나 때때로 이 창살에 설치한 자물쇠가 열리기도 했고, 한양 사람들 입에서 입으로 전하는 이야기로는 명종 때 이른바 의적 임꺽정은 전옥서 문을 부수고 붙잡혀 있던 일파를 구해 오간수문을 통해 달아났다는 것이다. 사람이 다니는 문이 아니라 물길이다 보니 사람이 다닌다면 필시 문제가 있는 이들이었다.

태조 때부터 사대문 안에서 밖으로 흘려 보내는 물길은 오직 개천(開川, 청계천의 옛 이름)뿐이었는데 이렇게 청계천으로 흘려 보내는 출구는 오간수문과 이간수문(二間水門)이었다. 처음 태조 때는 북쪽에 삼간수문(三間水門)과 남쪽에 이간수문(二間水門)을 설치했는데 홍수 때 감당이 안 되니 북쪽에 수문을 두 개 더 늘려 오간수문이 되었다.

조선 초부터 개천은 늘어나는 한양 인구들 감당하는 데 한계가 있었다. 비가 안 올 때는 건천(乾川)이었으며 장마만 오면 범람하는 골칫거리 하천이었다. 더구나 생활오수를 흘려보내다 보니 오물이 가득하고 악취가 진동하였다.

태종은 폭을 넓히고 수심을 깊게 하는 공사를 대대적으로 실시했고, 세종도 끊임없이 바닥을 파내는 준천(濬川) 공사를 실시했다. 그러나 대대적으로 준천한 이는 영조였다. 영조 시대에 활동한 겸재가 동문조도에 오간수문을 정확히 그려 넣은 것을 보면 무관하지 않을 것이다.

영조 대왕 행장(行狀)에는 그가 얼마나 청계천 준설에 힘을 쏟았는지 잘 알 수 있는 내용이 담겨 있다.

36년 경진(庚辰) 춘2월(春二月)에 준천(濬川)하였다. 내(川)는 백악(白岳)ㆍ인왕산(仁王山)ㆍ목멱산(木覓山)의 물을 합하여 도성(都城) 가운데를 둘러서 동으로, 오간수문(五間水門)을 나가 또 동으로 가 영제교(永濟橋) 동남에서 중량천(中梁川)과 만나 한강(漢江)으로 들어가는데, 여지승람(輿地勝覽)에 개천(開川)이라 한 것이 이것이다. 세종(世宗) 때에 이선로(李善老)가 더러운 물건을 투입하는 것을 금하여 명당(明堂)의 물을 맑히기를 청하고, 집현전 교리(集賢殿校理) 어효첨(魚孝瞻)이 상소하여 그 일은 행할 수 없는 것이라 배척하였는데, 세종께서 어효첨을 옳게 여기고 이선로의 말을 채용하지 않으셨다. 역대에서 세종 때의 일을 존중하고 믿어서 드디어 바닥을 치워 소통시키는 일을 모두 거행하지 않은 것이 또한 3백여 년이 되므로 내(川)가 점점 막혀서 거의 둑과 높이가 같아져 장마 끝에는 때때로 넘치는 재앙이 있었다. 왕께서 경(耿)ㆍ박(亳)의 고사(故事)에 따라 여러 번 임문(臨門)하여 뭇 백성에게 물으셨는데, 모두가 쳐내는 것이 편리하다 하니, 왕께서 말씀하기를, ‘이것이 백성을 위한 것이기는 하나 어찌 백성의 힘을 괴롭힐 수 있겠는가?’ 하고, 수만 민(緡)을 내어 일꾼을 사서 쳐내게 하되 재촉하지 말도록 경계하였으나 몇 달 안 가서 공역이 끝났다. 이에 준천사(濬川司)를 설치하고 병조판서(兵曹判書)ㆍ한성판윤(漢城判尹)과 삼군문(三軍門)의 대장(大將)으로 준천당상(濬川堂上)을 겸하게 하고 도청 낭청(都廳郞廳) 각 1인을 두어 해마다 준천하는 것을 상규(常規)로 삼았다. (기존 번역 전재)

三十六年庚辰春二月濬川. 川合白岳, 仁王, 木覔之水, 襟帶都城中, 東出五間水門, 又東爲永濟橋東南會中梁川, 入于漢江, 《輿地勝覽》所謂開川是也. 當世宗時李賢老[李善老], 請禁投穢物, 以淸明堂之水, 集賢校理魚孝瞻上疏, 斥其勢不能行, 世宗是孝瞻而不用賢老[善老]言. 歷代尊信世宗朝事, 遂竝疏濬不擧者, 且三百有餘年, 川漸壅閼, 幾與隄平, 霖潦之餘, 往往有汎濫之患. 王用耿, 亳故事, 屢臨門詢衆庶, 僉曰: “濬之便.” 王曰: “是雖爲民, 豈可煩民力乎?” 乃捐累萬緍, 雇丁夫濬之, 戒勿催督, 不月功告訖. 於是設濬川司, 以兵曹判書, 漢城判尹, 三軍門大將, 兼濬川堂上, 置都廳, 郞廳各一人, 每歲濬川以爲常.

이렇게 청계천을 준설하고는 힘쓴 이들을 치하하는 잔치도 열었다. 준천계첩(濬川契帖)에는 그때의 그림이 남아 있는데 그 한 점을 청계천에 타일로 장식해 놓았다. 특이한 점은 오간수문 옆 청계천가에는 수양버들이 운치있게 늘어서 있고, 공사에 동원된 소들이 요즈음의 우리 한우와 모습이 좀 다르다는 점이다. 작가의 의도적 변형인지 그때 소와 요즈음의 소는 유전자가 다른 종인지 자못 궁금하다. 임금의 모습은 그리지 않는 법이라 일산(日傘) 아래 자리는 빈자리로 그렸다. 영조는 고생한 보람에 흡족해서 스스로 어제시(御製詩)도 내렸다. 청계천 오간수교 아래에는 이 친필 시가 전시돼 있다.

濬川功訖 준천이 끝났네

卿等竭誠 경들이 정성을 다 하였소

予聞光武 내 광무제의 말을 들었거니

有志竟成 뜻이 있으면 마침내 이루어지는 것

영조와 함께 준천에 힘을 쏟은 번암 채제공(蔡濟恭)도 준천사를 남겼는데 역시나 오간수교 아래 청계천변 옹벽에 번역과 함께 써 붙여져 있다.

준천가(濬川歌)

하늘에 은하수가 있어 天有銀河水

구만리 아득히 문채 환히 빛나며 돌고 文采昭回九萬里

땅에는 청위수가 있어 地有淸渭水

장안을 꿰뚫고서 쉼 없이 흘러가네 貫穿長安流不已

웅장한 산천으로 둘러싸인 한양은 漢陽包絡大山川

좌우로 종묘와 사직을 모신 만년의 터전 左祖右社萬年址

뭇 물줄기가 서북쪽에서 발원하여 衆水發源西北隅

한 폭 흰 비단을 깐 듯 왕성 안을 흐르도다 一道鋪練王城裏

다섯 칸 쇠사슬 문이 동쪽을 틀어막고서 五間鐵鎖束其東

수량의 많고 적음에 따라 수문을 여닫도다 開閉惟視衰盛水

국초에 나라를 다스리는 데 크게 힘을 쏟아 國初陶勻大費力

열두 무지개다리를 맑은 하늘로 일으켰네 虹橋十二晴空起

수도를 정한 이래로 사백 년 동안 邇來定鼎四百載

무너진 모래 휩쓸려 내리길 멈추지 않아 崩沙塌下無時止

장마 한 번 지난 뒤엔 한층 더 막혀 一經潦過增一閼

물고랑이 이따금씩 평지처럼 되었네 厥坎往往平地似

때로 육칠월에는 도성의 번화가조차 有時莊嶽六七月

지상으로 물이 차서 무릎까지 잠겼다네 地上水高深沒膝

조정의 논의도 분분하여 제각각이었지만 廟議紛紛苦不齊

성상의 신속한 결단에 실수가 없으셨네 聖斷揮霍無遺失

부고의 돈과 비단을 무수히 쓰고 府庫金帛散不計

일만 장정은 쏜살같이 과감히 달려갔네 萬夫勇趨如箭疾

연장 들고 기세등등 바로 바닥 다다르니 畚鍤騰騰直到底

옛 연월 새겨진 표석이 거듭 나왔도다 標刻重出舊年月

모래 옮겨 쌓은 언덕 높이가 일만 장이요 移沙作阜高萬丈

큰 수레와 작은 배가 서로서로 부대끼네 大車小舟相磨戛

임금님께선 순시하며 피곤한 줄 모르시고 鸞輿臨視不知疲

옛 물길 흐르는 물은 어찌 그리 순탄한가 水順舊軌何秩秩

양편의 십 리 물가 곧기가 시위 같고 兩岸十里如弦直

삼영에서 쌓은 돌은 흠결이 전혀 없네 三營築石無虧缺

맑은 물결 일렁이매 버들엔 그늘지고 澄波演漾蔭楊柳

너른 기운 청명하여 성궐을 비추누나 灝氣虛明照城闕

어찌 백성들만 빠져 죽길 면하였겠나 豈徒邦人免墊溺

응당 땅의 기운도 잘 소통되었으리라 惟應地氣善疎洩

하우는 하천을 뚫고 우리 임금께선 준설하시니 夏禹鑿之我后濬

사업은 규모가 달라도 공적은 똑같도다 事有大小功則一

성대한 세상의 정사를 짐작할 만하여라 聖世爲政可反三

도처마다 소통되고 잘 흘러가기도 하네 隨處疎通兼導達

아름다워라 넘실대는 물결 끊이지 아니하듯 美哉洋洋若不斷

반석 위의 종묘사직이 편안하고 화평하리로다 磐泰宗祊寧且謐

<다음 호에 계속>

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제624-625합본호

제624-625합본호