[단독] ➁ “생색은 본사, 돈은 지사 부담”… 처갓집양념치킨, 판촉비 지사에 전가 ‘심각’

본사-지사-가맹점 다단계 공급 구조 속 비용 왜곡...최종 부담은 ‘가맹점주’

박소현⁄ 2025.11.25 17:19:25

박소현⁄ 2025.11.25 17:19:25

처갓집양념치킨 가맹본부 한국일오삼이 진행하는 브랜드 할인 행사에서, 가맹본사가 아닌 지역지사가 가장 큰 비용을 부담하도록 설계된 구조적 불공정이 드러났다.

판촉행사는 할인 금액·기간·규모 등을 모두 본사가 결정하고 가맹점주 동의로 확정되지만, 정작 선택권이 없는 지사가 본사 대신 상당한 비용을 부담하는 구조가 고착되면서 그 부담이 다시 가맹점주 납품가 상승으로 이어지는 악순환이 발생하고 있다.

한국일오삼, 판촉행사 참여 결정권 없는 지사에 비용 44% 전가

한국일오삼은 일반적인 프랜차이즈처럼 본사가 가맹점과 직접 계약하는 방식이 아니라, 본사–지역지사–가맹점으로 이어지는 다단계 유통 구조를 운영하고 있다.

표면적으로는 가맹본사와 독립된 법인인 지역지사가 가맹계약 당사자지만, 브랜드 통제권·정책 결정·운영 매뉴얼·레시피 등 핵심 권한은 모두 본사인 한국일오삼이 행사한다.

판촉행사 역시 할인 금액·기간·규모 등을 본사가 기획하고, 가맹점주 과반수 동의를 거쳐 확정된다. 그러나 지역지사는 행사 참여 여부나 부담액을 조정할 권한이 전혀 없다.

실질적으로 지역지사가 가진 권한은 본사로부터 공급받는 필수품목에 얼마의 차액가맹금을 붙여 가맹점에 납품할지 정하는 정도에 불과하다.

그럼에도 행사가 시작되면 지역지사는 본사가 정한 비율대로 비용을 부담해야 하며, 결과적으로 본사와 가맹점주보다 더 큰 금액을 떠안는 구조에 놓이게 된다.

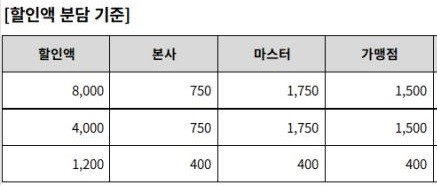

실제로 배달의민족에서 진행 중인 처갓집양념치킨 브랜드 할인(4000원) 행사에서는 지역지사가 1750원(44%)을 부담하고, 가맹점주 1500원(37%), 가맹본사는 750원(19%)만 부담한다.

한국일오삼이 반발을 고려해 가맹점주 분담금을 1500원으로 정하면서, 남은 2500원이 본사와 지사가 나눠 부담해야 할 영역이 됐다. 그러나 한국일오삼은 이중 750원(30%)만 부담하고, 행사 결정권조차 갖지 못하는 지역지사에 1750원(70%)을 떠넘겼다.

결국 판촉행사를 설계한 본사는 전체 할인액의 19%만 부담한 반면, 사실상 선택권 없이 본사 방침을 따를 수밖에 없는 지역지사와 가맹점주가 행사 비용 대부분을 떠안는 구조가 형성됐다.

지역지사 부담은 납품가 인상으로 점주에게 ‘재전가’

본지는 한국일오삼 측에 “브랜드 전체의 마케팅 정책을 본사가 주도하면서도, 본사 부담이 세 당사자(본사, 지사, 점주) 중 가장 낮게 설계된 이유”를 질의했다.

이에 대해 한국일오삼은 “가맹본부(본사+지사)와 가맹점주 간 비용 분담 비율은 64:36으로, 가맹본부가 점주보다 더 많은 비용을 부담하고 있다”며, “지사별 운영 현황과 사정을 고려해 비용을 분담한다”고 답했다.

한국일오삼이 밝힌 “지사별 운영 현황과 사정을 고려해 비용을 분담한다”는 설명은 일견 합리적으로 들리지만, 사업 구조를 보면 모든 책임을 지사에 전가하는 논리에 불과하다는 지적이 나온다.

문제의 본질은 단순히 ‘누가 얼마큼 부담했느냐’가 아니라, 본사가 지사에 떠넘긴 판촉비용이 원재료 공급가 인상으로 이어져 가맹점주에게 되돌아오는 구조적 인과관계에 있다.

겉으로 보면 가맹점주 분담금(1500원)은 전체 판촉비용의 37%에 불과해 부담이 크지 않아 보인다. 그러나 이를 실제 가맹사업 구조에 대입하면 전혀 다른 양상이 나타난다.

한국일오삼은 필수 원재료에 ‘1차 차액가맹금’을 붙여 지사에 공급하고, 각 지역지사는 여기에 다시 ‘2차 차액가맹금’을 더해 가맹점에 납품한다. 이때 지사가 2차 차액가맹금을 얼마로 책정하느냐에 따라 각 지역 가맹점의 최종 납품가가 결정된다.

따라서 판촉행사로 부담이 커지면, 지사는 손실을 보전하기 위해 ‘2차 차액가맹금’을 인상할 수밖에 없고, 이는 곧바로 가맹점 납품가 상승으로 이어진다. 즉, 겉으로 드러난 부담 비율만으로는 가맹점주에게 발생하는 실질적 피해를 제대로 파악할 수 없다.

현재 처갓집양념치킨은 본사–지사–가맹점으로 이어지는 다단계 공급 체계 속에서 가장 약한 위치인 가맹점주에게 비용 부담이 집중되도록 운영되고 있다.

그럼에도 한국일오삼은 “지사 역시 가맹본부”라는 명분을 내세워 문제의 본질을 흐리고 있다는 지적이 나온다. 다단계 구조에서 발생하는 비용 전가의 흐름은 외면한 채, 표면적인 가맹점 부담 비율만 강조해 논점을 축소하고 있다는 것이다.

결국 한국일오삼이 지사에 부담을 전가하는 구조가 유지되는 한, 결과적으로 손실을 떠안는 주체는 가맹점주일 수밖에 없다. 제도적 보완이 뒤따르지 않는다면 동일한 갈등과 피해가 앞으로도 계속 반복될 것이라는 우려가 제기된다.

<문화경제 박소현 기자>

- 관련태그

- 처갓집양념치킨 한국일오삼 치킨 배달 프랜차이즈

![[IPO] 원전·함정·데이터센터 전방위 공략...코스피 향하는 '티엠씨', 美시장 초격차 선언](/data/cache/public/photos/20251148/art_197913_1764057730_170x110.jpg)