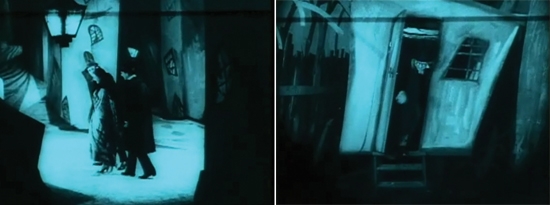

이진성 문화예술 AG 기획팀장 취향. 사전에서 취향(趣向)은 ‘하고 싶은 마음이 생기는 방향, 또는 그런 경향’이라고 적혀 있다. 사전적인 의미를 풀어서 보면 취향이라는 명사는 인간이 가지고 있는 마음의 어떠한 이정표 역할을 하는 것이다. 필자는 평소 무수히 많은 선택과 결정의 순간에 어떤 취향을 가지고 살고 있는지를 돌이켜 보건데, 고지식하고 무던한 사람이 분명하다. 예컨대, 인터넷을 통해서 손쉽게 다운 받아 MP3나 핸드폰, 차에서 음악을 들을 수도 있지만 아직도 나는 켜켜이 쌓여 있는 CD들 사이를 헤집고 다니다가 왠지 맘에 드는 CD가 있으면 사서 듣는 게 좋으니 말이다. 얼마나 번거롭고 수고가 많이 들어가는 일인가. 하지만 이런 수고로움을 마다하지 않는 것은 그 사이에 발견하는 일상의 행복이 있기에 계속하는가 보다. 지루한 운동을 재미있게 하기 위해 시작한 고전 영화 찾아보기의 일상 중에서, 때때로 영화감독들이 차용한 미술가들의 이미지 혹은 미술 사조의 경향을 읽게 되는 행운을 가질 수 있었던 것도 필자의 무던하고 번거롭고 수고스러운 취향 때문이라고 생각한다. 영화 ‘칼리가리 박사의 밀실’에 나오는 1919년 독일 표현주의 미술의 세계. 직접 그린 세트에서 미술의 힘이 번져나와. 그 중 대표적인 영화가 ‘칼리가리 박사의 밀실’(Das Cabinet Des Dr. Caligari, 1919년, 로베르트 비네 감독)이다. 이 영화를 보게 된 것은 사실 순전히 영화 포스터 때문이었다. (나중에 안 사실이지만 이 영화는 현대 미술사 책에도 언급이 되는 영화였다. 이유는 독일 표현주의의 영향을 당시의 미술 작가들과 긴밀하게 연관시켜 보여 주기 때문이다. 그림 1, 2)

이미지 1, 2에서 보듯이 부드러운 곡선이 주는 선의 완곡함보다는 각이 낮게 꺾인 급경사의 화면 분할과 붉은 톤이 강하게 보이는 검은색과의 대조 등 묘한 매력으로 사람을 이끄는 손짓이 있었다. 등장인물들의 과장된 제스처와, 무성 영화이다 보니 등장하는 자막 그림도 나뭇잎을 연상시키는 것들로 이루어져 있으며, 영화 전체에 흐르는 음악 역시 한 마디로 표현해야 한다면 기괴하다. 과장된 배우들의 몸짓과 표정, 억지스러운 화장법 등이 무성영화가 주는 단조로움을 무마시켜주고 있으나 무엇보다도 나를 매료시킨 것은 영화 내내 등장하는 무대 미술이다. 1919년에 개봉된 이 영화는 각 무대의 세트를 손수 그림으로 표현해야 했기 때문에 장면 장면의 배경이 한 폭의 그림이 아닐 수 없다. 게다가 무성영화가 지니는 색감의 대비는 현재 우리가 영화관에 가서 관람하거나 집에서 시청하는 무수한 색감이 자유롭게 나오지 않는다. 단순한 흑백의 대비들이 존재하는 색감이 인물들과 극명한 대조를 보인다. (그림 3, 4)

처음 영화를 봤을 때 “아~” 하고 탄성이 나왔던 장면은 주인공 칼리가리 박사가 박람회에 자신의 발명품이라고 말하는 몽유병자를 출품하기 위해 읍 서기를 만나러 온 장면이다.(그림 5)

읍 서기는 구획이 잘 정해지고 짜인 공간에서 근무하는 것이 아니라, 몹시도 위태로워 보이는, 사람보다 더 높은 크기의 책상에 등신대의 나무를 연상시키는 의자에 구부정하게 앉아 있다. 전혀 현실적이지 않는 무대 연출과 인물들의 자세에서 당시 독일 표현주의 미술의 한 단면을 엿보는 즐거움이 있다. 이는 미술관에 전시된 미술가들의 작품을 보는 것과는 사뭇 다른 매력이다. 마치 집에서 감상하는 명화라고 해야 할까. 아니면 이 작품은 마치 나의 소장품인 듯한 뿌듯함이라고나 할까. 작품의 초반에 등장하는 박람회의 풍경에서 멀리 보이는 탑처럼 층층이 쌓아 올라간 배경은 북구 르네상스를 대표하는 화가 브뤼겔의 ‘바벨탑’을 연상시킨다.(그림 6,7) 또한 영화의 곳곳에 등장하는 배경들은 독일 표현주의 작가들의 전시를 방불케 한다.

이 영화는 시각에서 주는 유희뿐만 아니라 스토리 역시 탄탄해 많은 사람들에게 추천하는 바이다. 물론 이미 다수의 사람들이 접했겠지만…. 글 서두에서 취향을 말하면서 영화 한 편을 소개한 것은, 사실 우리 주변의 많은 요소요소들이 미술과 밀접한 연관을 지니고 있다는 얘기를 하고 싶어서였다. 독자들이 매일 사용하는 펜과 필통, 하물며 마우스 패드, 자동차, 화장품과 책, 의자에까지도 미술은 우리의 일상과 구별되는 한정된 공간에만 머무는 것이 아니라 사실은 우리 생활에 깊숙한 들어와 있음을 말하고 싶어서였다. 위에서 설명한 것처럼 좋은 영화 한 편을 보더라도 많은 미술 작품과의 연관이 지여지듯 말이다. 물론 모든 영화가 다 그런 것은 아니다. 일상의 모든 물건들이 다 그렇다는 말은 더욱 아니다. 엄밀하게 말하면 그러한 요소들이 일상의 편리함과 실용적인 면들을 강조하면서 각자의 취향에 따라 다양한 소비자들을 기다리고 있을 뿐이다. “미술 작품을 구입해야 미술 좋아하는 건가요? 그림이 인쇄된 우산에서, 아트 문구 상품에서, CD 재킷에서, 연극 무대에도 미술은 얼마든지 있죠.” 혹 미술작품 하나를 구입하는 게 망설여진다면, 작품이 프린트 된 우산은 어떤가. 작은 메모장은 어떤가. 작은 것부터 시작하면서 본인의 취향을 길러보는 것은 어떨지 싶다. 처음부터 갤러리나 화랑에서 고가의 작품을 컬렉션 하라는 말이 아니다. 하지만 미술이 일상의 소소한 부분에 연관되어 있으니 거기에서부터 찾아보는 즐거움을 맛보는 것은 어떨까. 영화를 좋아하는 사람에게는 영화 속에서, 문구를 좋아 하는 사람에게는 아트 상품에서, 음악을 좋아하는 사람이라면 CD 재킷에서, 연극을 좋아하는 사람은 연극적인 요소에서…. 미술은 생각보다 가까운 곳에 머물고 있으며 다양하게 존재한다. 자 이제 그것들을 한번 찾아보도록 하자. 어디에서 어떻게 찾을지는 독자의 취향에 맡겨 보겠다. 각자의 취향에 맞게 찾아보면서 각자의 눈높이를 다양하게 만들기를 바라 본다.

제216호

제216호