“검은 유리라고 이름 붙인 이번 전시는 13번째 개인전으로 1996년부터 2011년까지의 작업 중에서 투명한 매재(媒材: 매개가 되는 재료)인 유리, 아크릴수지를 사용한 것들 중에서 나름 의미가 있는 것을 골라 재구성했습니다.” 인간은 사회적 동물로서 소통하며 더불어 살아간다. 특히 사회 속에서 소통은 중요한 요소로 작용한다. 최익진 작가가 작품을 통해 전하고자 하는 메시지가 바로 ‘소통’이며, 그는 이를 투명한 유리 작업으로 담아낸다. 그가 느끼는 현대 사회에는 비소통적 상황이 많다. 타인의 감정을 읽어내지 못하고 자신이 전공한 분야지만 잘 모르는 모습 등이다. 이처럼 투명하지 못한 사람들의 이야기를 그는 투명한 유리로 풀어낸다. “1996년 유리를 처음 사용했으며 ‘의미의 속살’을 보여주려는 의도였어요. 표현하고자 하는 어떤 것(사물)이 바로 그 것(사물)이게끔 알 수 있게 하는 도구로써 유리를 사용하게 된 것이죠. 보통의 회화 작업은 맨 마지막에 칠해진 색감을 우리 눈으로 바라보게 되죠. 그러나 나는 표현하고자 하는 어떤 ‘의미’를 구성할 때, 물감을 계속 덧칠하지 않고 내 의도를 선명하게 보여주자는 의미에서 투명함을 보장하는 매재를 사용했습니다.” 그렇다고 그의 작품이 유리로만 만들어진 건 아니다. 유리는 작품 속에 들어가는 한 요소로 비소통적인 사회 현상을 반영하는 일부분이 된다. 이러한 의도에서 출발한 그의 작업은 지난 15년 동안 약간씩 그 의미가 달라지면서 바뀐다. 그 변화의 추이는 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째는 평면에서 확장된 오브제 구성을 통한 평면 설치작품들, 둘째는 낙원도 시리즈 작품들, 셋째는 광장의 벽화 프로젝트다.

초기 단계에서 평면 설치작업의 출발은 IMF 이후 당시 우리 사회의 모습을 소재로 삼았다. 2001년 ‘이엑스-인테리어(EX-interior)’라는 타이틀로 진행된 개인전은 우리 사회의 현실을 탈-인테리어적인 시각 즉, 우리 사회의 제도권 밖에 있는 외부의 상황으로 표현했다. 이를 위해 작품 형식을 화면 밖으로 나와 확장된 평면으로써, 즉 전시장의 벽과 바닥에 건축 현장의 오브제들을 재구성하는 방식으로 연출했다. ‘벽의 눈’은 IMF 이후 급격하게 해체되는 가족들과 이로 인한 불안정한 사회에 대한 표현으로 의인화 된 벽의 눈을 등장시켰다. 그 눈을 통해 한국 사회 내부를 들여다 본 바를 점경(點景: 풍경화에 다른 사물을 그려 넣어서 정취를 더하는 일) 인물과 폐 건축 오브제로 구성했다. ‘국세청에서’는 건물의 하중 역할이 제거된 ‘커튼 월(Curtain Wall: 비 내력벽)’ 공법으로 건축된 예전 국세청(지금의 삼성생명) 건물을 은폐된 권력이 작동하는 판옵티콘(간수가 완벽하게 죄수를 감시할 수 있는 감옥의 형태. 프랑스의 철학자 미셀 푸코는 이를 컴퓨터 통신망과 데이터베이스를 개인의 사생활을 감시 또는 침해하는 현상에 빗대 사용)으로 보았다. 이외에 그의 작품은 ‘테헤란로에서’ ‘고속터미널에서’ 등이 있다.

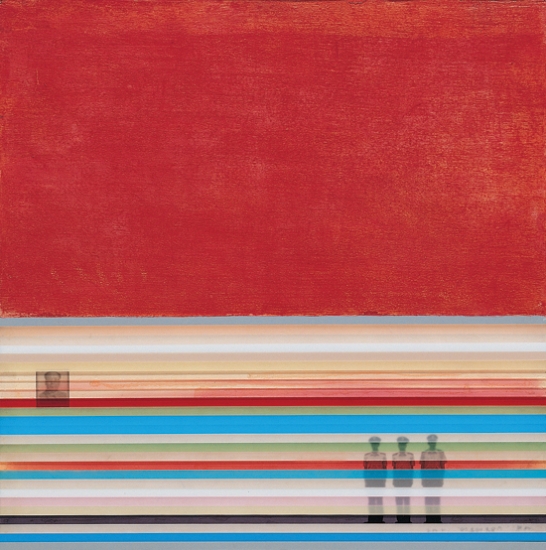

‘낙원도’ 시리즈는 인간의 현실적 삶의 구조를 해체하고 재구성하는 방법을 통해 궁극적으로 인간상호간의 소통을 지향하려는 데서 출발했다. 낙원은 물리적 세상에서는 만날 수 없는 인간의 심리에 자리한 곳이기에 유토피아라고도 한다. 유토피아는 개개인들이 자유롭게 꿈꿀 수 있는 이상이면서 동시에 우리가 서로의 무한한 상상을 억압과 구속 없이 자유롭게 소통할 수 있는 무한한 장이 될 수 있다고 그는 생각했다. ‘무거리 속의 거리’는 2004년 이후 우리 삶의 변화를 주제로 했다. 인터넷의 일상적 보급으로 인한 개인의 환경 변화, 물리적 거리의 소멸, 공간의 재구성, 자본화된 공간 재배치 전략을 보여주려는 기획 전시다. ‘광장의 벽화’ 작업은 광장의 공간에 대해 이야기한다. 이 작업의 모티브는 2008년의 상황이다. 특히 촛불집회로 야기된 소통 불가능한 상황을 미술적으로 재구성한 것으로, 불투명한 유리와 거울을 통해 반사된 감상자의 몸이 화면 안으로 수용되게 설정했다. 이는 전시공간을 실제 우리 삶 속에 있는 광장으로 치환시켜 보고자 한 것이다. “현 시대에 있어 가장 궁극적인 질문은 과연 우리는 누구이고 진정한 우리 것은 무엇인가를 규정하는 것이죠. 그러나 포스트모던 시대에 있어선 무엇이 한국적인 것인가라는 질문 못지않게 과연 무엇이 ‘선(good)’인지의 문제가 더불어 고민돼야 한다고 생각해요. 문화는 결코 고정되어 있는 것이 아니라 사람들의 다양한 삶의 조건 속에서 인간들에 의해 끊임없이 재구성되는 것이기 때문이죠. 오늘날 우리가 한국적인 것이라고 생각하는 많은 것들 역시 근대적 역사 속에서 우리에 의해 재구성된 것이라고 볼 수 있어요.”

그는 지구촌의 다양한 삶의 방식을 접한 한국인에게, 한국적인 것이란 단지 우리 조상의 삶을 구성했던 방식이라는 수준을 넘어 우리에게 선(good)한 삶의 방식을 모색해가는 과정이라고 생각한다. 이러한 맥락에서 소통에 대한 열망을 바탕으로 구성한 그의 작품들은 기존의 동양화·서양화, 구상·비구상 혹은 회화·설치 같은 구분을 넘어 소통의 가능성을 모색한다. 동양화의 외연을 확대함으로써 오늘날 한국적인 것이 될 수 있는 선이 무엇인가라는 진지한 고민이 있었음을 알 수 있다. 지난 15년 동안 작업한 결과를 돌아보는 그의 전시는 안상철미술관에서 11월 5~30일 열린다. 문의 031)871 ~6295.

제250호

제250호