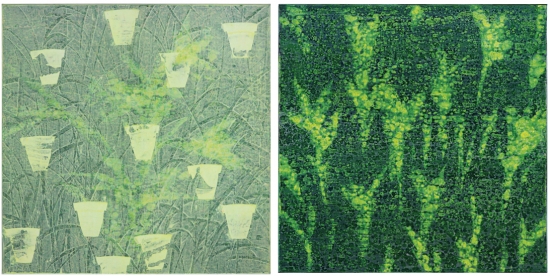

풀은 흙을 뚫고 나온다. 사람들은 흔히 화려한 풀과 꽃에 집중하지만 풀과 흙은 서로 없어서는 안 될 상생, 공생의 존재들이다. 흙이 있어야 풀이 나고, 또 풀이 죽어야 흙이 비옥해지며 미래의 풀을 키울 수 있기 때문이다. 풀을 흙에서 끌어올리듯 그리는 작가가 있다. 10년 넘게 풀만 그리는 석철주(62)다. 그는 부드러운 붓으로 세밀하게 아름다운 꽃을 그리지 않는다. 흙을 북돋듯 물감을 일단 화면에 깔아 준 뒤 그가 만든 독특한 대나무 붓(죽필)을 이용해 물감 위를 긁으며 영상을 만들어낸다. 긁어서 만든 그림이다. 그는 “나는 화면에 그림을 그리지 않는다”고 강하게 말한다. 화면의 아래에서 풀이 배어나오도록 했다는 설명이다. 초상화의 ‘배면수법’처럼 밑에서 배어나와 작품을 만들어내는 방식이다. 그리는 게 아니라 긁은 행위에 의해 형태가 태어나고, 스미고 번지고 우려내서 작품을 만드는 이런 기법은 한지 위에 먹이 녹아들고 퍼지는 전통 회화의 양식이 현대화한 형태라고 볼 수 있다. 그는 “위에 드러나 보이는 것만 생각하지 말고, 그 아래 것이 튼튼할 수 있도록 노력한다”고 말했다. 그래서일까, 그의 그림에서는 새 순이 꼼지락거리며 솟아오르는 소리가 들리는 것 같고, 풀 속의 물관을 타고 오르는 물소리가 들리는 것도 같다. 그런 나무들이 모여 숲을 이루고 산의 비경을 탄생시킨다. 그래서 그의 작품을 보면 화면에는 단지 하나의 풀이 있어도 숲을 떠올리지 않을 수 없다. 반드시 나무가 많은 숲이 아니어도 좋다. 구름으로 둘러싸인 산 정상, 비행기에서 내려다본 숲 풍경이라도 좋다. 온갖 새들이 각종 소리로 오선지에다 부지런히 음표를 나르는 이채로운 풍경이 있는가 하면, 나뭇잎에 매달린 이슬방울이 싱그러운 아침 바람으로 날려가고, 숲들은 하늘로 나 있는 창을 바라보며 밝은 햇살을 숨죽여 기다리기도 한다. 그의 그림은 이런 풍경을 통해 점점 더 희미해져가는 우리의 체험을 환기시키고 복구시키는 매력이 있다. 석 작가의 그림을 꾸준히 본 사람들은 그의 그림이 뭔가 다른 감흥을 불러일으킨다는 사실을 알고 있다. 그는 또한 새로운 풀 그림을 세상에 내놓을 마다 새로운 모티브를 잡는다. 작품 공개 때마다 작품의 분위기가 크게 달라 “다른 작가의 작품 아니냐”는 질문을 받기도 한다. 이에 대해 그는 “내가 추구하는 것은 하나의 기둥처럼 온전하게 서 있지만 작업을 표현하는 방식은 그때그때 차이가 난다”고 말했다. “2009년에 그린 ‘신몽유도원도’에서는 풀, 도자기를 선보였고, 최근에는 자연의 기억이라는 확장된 의미에서 풀 시리즈를 작업한다”는 설명이다. 지속적으로 다양한 방법을 연구하고 실험하는 작가의 노력을 엿볼 수 있다. 그의 풀 그림은 과거 흑백 일색이었지만 최근에는 색채도 밝아졌다. 우리의 색을 찾고 싶은 마음이 강하게 드리워진 결과다. 물감을 뿌리고 긁어내 작품을 만드는 만큼 즉흥성이 크게 작용할 것 같지만 꼭 그렇지만도 않다. 그는 “실제 작품을 만드는 시간의 길이보다는 죽필을 들기 전에 고민하는 시간이 더 길어야 더 좋은 작품이 나오는 것 같다”고 했다.

물감이 마르기 전에 긁어야 하기 때문에 초기 밑 작업에 많은 시간을 투입한다. 철저하게 준비하지만 최종 완성물은 그때그때의 감성에 따라 달라진다. 계획 아래 작업을 시작하지만 10%만 원래 의도에 따를 뿐 나머지 90%는 화면에 뿌려지는 재료의 우연성에 따라 결과물이 달라지는 방식, 즉 시간성-물성에 집중하는 방식이다. 스스로의 감성을 믿기 때문에 이런 작업이 가능하다. 죽필을 사용하는 이유에 대해 그는 “회화의 기본인 점, 선, 면을 액션 페인팅처럼 표현한다”며 “판화에 쓰이는 압착기(스퀴저)와 내가 만든 죽필을 사용해 긁는 방식으로 풀의 이미지를 표현한다”고 밝혔다. 그리는 것이 아니라 배어나오게 하는 기법. 거칠게 긁어내 이미지 만드는 과정 통해 흙 뚫고 나오는 풀의 생명력과 치유력을 전달. 석철주가 식물을 줄기차게 소재로 삼는 것은 생명에 대한 관심이 각별하다는 반증이기도 하다. 그는 “다친 상처가 아물고 그 위에 새 살이 돋아나듯이 살아있는 것들에는 생명이 깃들어 있고 생명의 복귀 성향이 있다”고 말한다. 화려하지는 않지만 자연의 이치가 숨어 있는 들풀과 들꽃을 자신의 작업에 옮겨 놓은 것도 이런 이유 같다. 최근 들어 국내 화단에는 자극적이고 번뜩이는 화면에 집중하는 경향이 있지만, 석 작가는 ‘거품이 사라지고 나면 무엇이 소중한지를 깨닫게 된다’는 확신을 갖고 있는 듯이 보인다. “제가 20, 30대 초에 여행을 다녔을 때 느꼈던 산수의 느낌을 표현했습니다. 나만의 독특한 기법으로 꿈, 마음 속의 어떤 것을 표현하고 싶었어요. 고정된 특정 장소 또는 풀을 그리는 게 아니라 보는 사람마다 각자 생각할 수 있게 하는 그림을 그리고 싶어요.” 석 작가는 실경산수냐 관념산수냐 하는 해묵은 우열을 따지기 위해 이런 말을 한 것은 아니라고 했다. 그가 산을 그리는 것은 기본적으로 산이 좋아서다. 숲으로 울창한 깊은 산길을 올라본 사람이라면 알겠지만 촘촘히 서 있는 나무 주위를 걷다가 잠시 나무에 등을 기대면 우리는 편안한 감흥에 젖게 마련이다. 그는 수많은 작품을 발표하는 다작의 작가이기도 하다. 누구 못지않게 다작을 하는 이유에 대해 그는 “학교에 재직하면서 안주하게 되면 화가로서의 생명도 단축될 것이기 때문”이라고 말했다. 그는 기회가 된다면, 작업량이 있는 한 세상에 작품을 많이 보여주고 싶어한다. 하지만 동일한 작품을 자주 보여주어서는 안 된다는 원칙도 지키기에 5년마다 끊임없이 변화를 주는 것을 자신의 의무로 생각하고 있다고 했다. 16세부터 그림을 그리기 시작했다는 그의 작업은 과거의 기법을 응용하면서도 현대의 정신성과 떨어지지 않는다. 최근 동양화단이 위기라는 설에 대해 그는 “그런 말이 나오는 것은 교육의 방법론에 있는 것 같다”며 “자기 마음대로 표현해야 하는데 과거의 도제식 교육 탓에 자기 개성을 드러낼 수 없기에 학생들이 동양화를 외면하는 것 아니냐”고 진단했다. 작가 석철주 동국대학교 교육대학원에 이어 추계예술대학교 미술학부 동양화과를 졸업했다. 일본금산갤러리, 학고재갤러리, 박영덕화랑, 동산방 등에서 16회의 개인전과 1979~81년 중앙미술대전 3회 연속 특선, 1990년 제9회 미술 기자상, 1997년 제6회 한국미술 작가상을 수상했다. 2008년 상하이 아트페어, KIAF2008, 베이징 아트페어, 홍콩 아트페어 등의 그룹 및 초대전을 통해 작업 세계를 알려오고 있다. 현재 추계예술대학교 미술학부 동양화 전공 교수로 재직 중. 그의 작품들은 국립현대미술관, 성곡미술관, 서울시립미술관, 호암미술관, 국회의사당, 삼성의료원, 경기도미술관, 두바이대사관, 삼성리움미술관 등에 소장돼 있다.

제264호

제264호