[커버 아티스트 - 고영훈]복제된 물신(物神), 일루젼의 새 방향

또 다른 일루젼을 응시, 물신(物神, fetish)에 대한 또 다른 관심

제367호 김복영 미술평론가⁄ 2014.02.24 11:25:02

제367호 김복영 미술평론가⁄ 2014.02.24 11:25:02

▲고영훈 작가

우리가 아는 고영훈 작가에게는 으레 그의 예술의 외표 하나가 떠오른다. ‘일루젼’이라는 말이 그것이다. 그래서 새로운 작품을 선보이면 또 어떤 일루젼의 진면목을 보여줄까 하는 데 관심을 갖게 된다.

우리 미술용어로 ‘환영(幻影, illusion)’이라는 말로 번역되는 ‘일루젼’은 아직도 세계의 미술에서 두루 찾아 볼 수 있을 만큼 낯익은 것이다. 그러나 이 용어가 한 작가에게서 용인되려면, 기법이 아니라, 이 기법을 이끌어 가는 아이디어의 새로움이 무엇이냐가 중요하다.

서구의 근대미술이 한국에 유입되면서 대개가 탈일루젼을 선호하던 시절, 홀로 대열을 이탈했던 것도 신선하고 용기 있는 일이었다. 그렇지만 보다 고영훈에게 있어서 중요한 것은 그가 일루젼을 사용해서 모더니즘이 놓치고 있는 것들을 검증하려 했다는 것이다.

대개가 일루젼이라고 하면, 사물을 복사하는 환상적이리만큼 놀라운 재현 솜씨를 떠올리지만, 그는 솜씨의 엄밀성을 역으로 사용함으로써, 무엇보다 복제의 극한 지점에서, 실재하는 사물들의 허구성을 폭로하는 아이디어를 발전시켰다. 실재가 무엇인지를 열심히 찾고 있던 시절에 실재란 허구일지도 모른다는 생각은 실재를 아예 부정하는 효과만큼이나 충격적이었던 게 사실이다.

▲상생, 77x159cm, Acrylic on paper, 2003

그의 행보는 우리 근대미술의 맥락과 커다란 갭을 보여주었다. 그 연유를 이해함으로써, 그의 일루젼사의 진상을 좀 더 이해할 수 있지 않을까 싶다. 우리 근대미술이 실재를 대하는 태도는 줄곧 애매모호하였다는 말로 시작하자. 그 대체적인 접근 방식은 우리의 마음이 방향을 잡아감에 따라 심신양면에서 촉발되고 잡혀지는 내재적인 것으로 이해하는 주관주의를 선호했다.

그러다보니 주변에 널려있는 일상 사물들의 존재방식 같은 것에는 주목해 볼 겨를이 없었다. 그것들은 보나마나 허상일거라는 생각 때문이었다. 일체를 마음이라는 거울로 보려는 습관이 있었던 것이다. 이러한 태도는 부디즘적 유심론의 세계관의 영향 아래에 살고 있는 우리로서는 어쩔 수 없는 일이었으나, 이 때문에 너무나 타성적이고 관념화되어버린 틀을 누군가가 깨트려야 할 필요가 있었다.

▲Human Being

▲Stone Book, 105x145cm, Acrylic on paper, 1986

정치한 돌 통해 이율배반의 시선 고취

초기의 시절, 주변사물로서의 돌 내지는 암석을 그 극한까지 묘사해서 ‘이것이 돌이다’라고 선언했던 고영훈의 돌 그림들은 그래서 너무도 충격적이었고, 기존의 사물에 대한 인식의 틀로는 이해할 수 없는 기이한 그림으로 받아들여졌다. 잊힌 듯 한 아주 일상적인 돌들을 재확인 시킨다는 것은, 한편으로는, 기술복제주의의 과시처럼 비쳐졌지만 말이다.(중략)

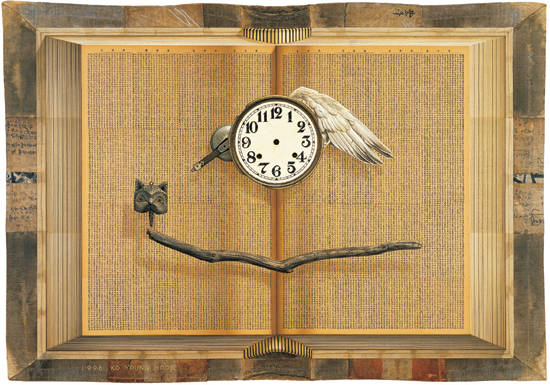

일루젼에 대한 그의 아이디어는 98년 개인전에서 확고한 것으로 자리매김 됐다. 그것은 실재가 허구일 지도 모른다는 것, 그래서 어디엔가는 우리가 알 수 없는 실재하는 또 다른 세계가 있으리라는 것을 예감시키는 설득력이었다. 그의 ‘작업노트’는 ‘없는 듯 하나 있는 세계’를 모색하려는 의지가 역역할만큼, 기존의 사물들을 미지의 초월적 세계를 위해 탈실재화하려는 의지가 분명했다.

▲우화, 85x121cm, Acrylic on Cloth & Paper, 1996

그의 돌 그림은 전기시절부터 그러한 진지한 분위기를 갖고 있었다. 그럴만한 징후는 언제나 그의 돌 그림에 등장하는, 공중에 부상하면서 드러내는 신비하고 빛나는 자태, 아니면 서책 위에 어두운 그림자를 드리우면서 부상하는 모습에서 찾아 볼 수 있었다.

그의 정치한 돌 그림들은 마침내 관객들이 돌을 보면서 돌이 아닐지도 모른다는 이율배반의 시선을 갖게 하는 데 성공하였다. 80년대보다는 90년대의 작품에서, 그리고 98년을 분수령으로 그러한 설득력이 정점에 이르렀다.

정점에 이르자, 그의 응시는 또 다른 일루젼을 응시하는 듯 했다. 2000년대 초에는 하나의 대안이랄 수 있는 ‘물신(物神, fetish)’에 대해 관심을 보이기 시작하였다. 물신은 현대미술을 보는 하나의 시각이기도 했지만 말이다.

그것은 현대 자본주의 사회에서 재화가치로서의 미술품을 대하는 태도의 이름이라고도 할 수 있고, 인간의 영혼이 소외되고 물화되어 버린 황폐한 예술이라는 뜻으로 이해되고 있는가 하면, 물질만능주의 시대의 물질숭배를 비판하는 좌파 이론가들의 단골 이름이기도 했다. (중략)

▲용이 놀다, 160x126.5cm, Acrylic on Plaster & Paper, 2006

그의 작업사(史)는, 어느덧, 일루젼이 허구가 아니라, 거꾸로, 실재하는 사물이 허구일지도 모른다는 것을 보여주려는 데 뜻이 있다. 일루젼의 극한을 다루기 위한 경쟁적이고 필사적인 작업의 도정은 여기서 비롯되었다. 이 과정에서 일루젼은 하나의 도구이자 무기처럼 생각되었다. 그것은 실재와 경쟁할 뿐만 아니라, 실재를 공격하고, 급기야는 실재를 전복시키는 병기의 역할을 해왔다.

그렇다고 해서, 그의 작품세계의 내용이 결코 빈한한 것은 아니었다. 오히려 그 반대로, 그의 작품들은 이미지의 포만과 신선한 충격을 몰고 오는 결과를 낳았다. 실재와 경쟁하면서, 그것들을 허구로 만들고, 전복하면서, 실재가 있어야 할 자리에 미스터리를 채우는 과정 의 전부가, 그리고 그 가운데 숨겨진 그의 삶의 스토리 전부가 고영훈의 예술세계를 타로부터 차별화하는 근간이 됐다.(중략)

▲달항아리-달, 110x95, Acrylic on Plaster & Paper, 2010

그는 자신의 일루젼사(史)를 연장해야 하고, 이렇게 하기 위해 또 다른 디딤돌을 계속 놓아야 할 것이다. 거기서, 그가 물신과 신들과 영혼들을 구원할지, 아니면 그것들마저 모두 허구라는 것을 폭로하고 전복시킬지, 나아가서는, 이 세상에 절대라는 것은 절대로 없다고 선언하고, 실재에 종지부를 찍을지 어쩔지는 그의 탐구사의 또 다른 몫으로 남게 될 것이다.

우리는 이 과정에서 또 얼마나 많은 스토리가 태어나고 새로운 이미지들이 창출될 지, 향후 펼쳐질 그의 예술의 제 2라운드를 궁금한 마음으로 기다린다.

- 김복영 미술평론가 (정리 = 왕진오 기자)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스