[커버 아티스트 - 이여운]시간이 멈춘 도시, 그 위로 비가 내리다

도시를 시로 써, 보이는 도시에 보이지 않는 자신을 넣어

제404호 글·고충환 (미술평론)⁄ 2014.11.13 09:08:28

제404호 글·고충환 (미술평론)⁄ 2014.11.13 09:08:28

▲이여운 작가

▲ CNB저널, CNBJOURNAL, 씨앤비저널

이여운 작가는 도시를 그린다. 도시를 시로 쓴다. 도시를 그린다는 것, 그것은 어쩌면 도시를 시로 옮기는 일일지도 모른다. 도시를 시로 옮겨 적는 일은 아마도 내가 도시에 살고 있는 한 나의 그림이 될 것 같은 예감이 든다.(중략)

작가에게서 건네받은 자료를 보고 작가가 도시를 그리고 건물을 그린다는 사실을 알게 됐다.

그전부터 짬짬이 보아왔던 그림을 이번 기회에 재확인한 것. 그림에는 도시가 있고 건물이 그려져 있을 뿐 사람이 없었다. 그래서 처음에 도시는 무미건조하고 무표정하고 익명적으로 보였다. 그런데 보면 볼수록 도시 뒤에 숨은 작가가 보이기 시작했다.

작가는 보이는 도시 속에 보이지 않는 자기를 밀어 넣고 있었던 것이다. 그렇게 작가로부터 도시로 건너간 지옥 같은 우울이 보이고, 치명적일 만큼 유혹적인 고독이 보였다.

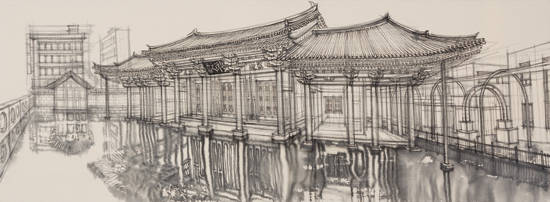

▲경기전앞에서, 캔버스천에 수묵, 130x192cm, 2012

그 도시에는 시도 때도 없이 비가 내리고 있었다. 그리고 그 비는 도시를 흥건하게 했고, 흥건하게 고인 물거울 위로 도시를 반영하고 작가 자신을 비추고 있었다.

그렇게 도시는 건물과 그림자로 분절되고, 덩달아 작가 또한 실체와 비실체로(비가시적인 실체 이를테면 우울과 고독으로) 분열되었다. 그리고 건물보다 그림자가 더 크게 보이고, 실체보다 비실체가 더 살갑게 와 닿았다.

작가가 정작 보여주고 싶었던 것은 그림자였고 비실체였음을 알게 됐다. 그리고 작가가 도시를 그리는 것은 다름 아닌 도시를 시로 옮겨 적는 일임을 알 수가 있었다.

▲ChungKing Mantion, Korean Ink on canvas

이를 위해서 작가는 때로 말장난을 했고, 그 말장난을 통해서 도시의 숨은 뜻이 더 잘 드러나게 했고, 도시에 밀어 넣은 자신이 더 잘 드러나게 했다.

작가와 처음 만났을 때 건물에 자기를 이입시키는 방식, 그래서 어떤 성격을 내포하고 내뿜는 도시를 그리는 것이 어떻겠느냐고 주문했었다. 그리고 그 주문이 우문이었음을 알겠다.

이여운은 사람을 통해서보다는 도시의 구조며 건물의 형태를 통해서 도시를 더 잘 파악하는 편이다.

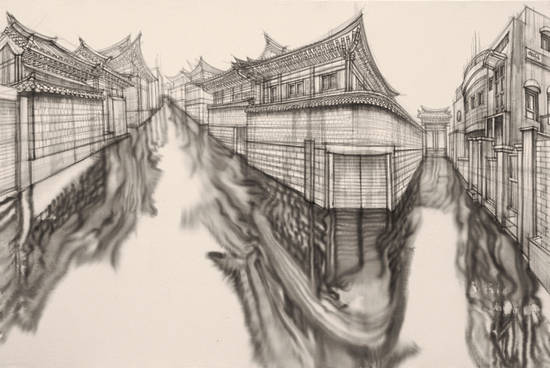

▲객사길, 캔버스천에 수묵, 68x192cm, 2011

아마도 시종 도시의 구조며 건물의 형태를 그려온 작가의 이력과도 무관하지가 않을 것이고, 그 과정에서 자연스레 습득된 결과일 것이다. 그러나 사실 도시의 구조며 건물의 형태를 파악하다보면 도시는 저절로 파악된다.

그렇다면 그 파악은 특별할 것이 없는 당연한 일이다. 그런데 이 당연한 일이 정작 작가에게는 당연치가 않고, 그 당연하지 않음이 작가의 작업을 특별하게 한다. 즉 작가가 파악하고 싶은 도시는 도시의 구조며 건물의 형태가 아니다.

도시의 구조며 건물의 형태가 암시하는 비가시적인 어떤 것, 이를테면 도시의 정서나 욕망을 파악하고 싶은 것이다.

작가가 도시를 파악한다는 말은 이런 의미로 이해되어져야 한다. 도시의 표면을 뚫고 그 이면을 읽는 일이며, 건물과 건물 사이를 헤집어 그 행간을 읽는 일이며, 그럼으로써 도시의 도시다움을 오롯이 드러내 보이는 것이다. 도시의 표면은 다만 이런 이면읽기와 행간읽기를 위한 구실이며 관문에 지나지가 않는다.(중략)

▲buildings, 캔버스천에 수묵, 각 162x97cm, 2013

정작 보여주고 싶은 건 그림자, 비실체

최근 수년 내에 주로 젊은 작가들을 중심으로 소위 도시회화로 범주화할 만한 의미 있는 경향이 확인된다. 시종 도시를 그려온 이여운의 경우 역시 그렇다.

▲Galleria Vittorio Emanuele Ⅱ, 캔버스천에 수묵, 116.8x91cm, 2013

작가는 우선, 누구든 알만한 건물들을 그린다. 이를테면 객사길, 영화의 거리, 전주 향교 명륜당, 금암로터리, 째보선창, 태조 이성계의 어진이 모셔진 경기전, 삼원한약방, 천주교의 성지인 전동성당과 사제관 같은. 그 자체가 작품의 제목으로 부쳐진 것에서도 알 수 있듯 실재하는 도시며 건물들을 채집하고 기록한다는 점에서 일종의 도시의 아카이브를 겨냥한다.

아카이브는 객관성을 지향한다. 작가는 알만한 그리고 실재하는 도시며 건물들을 그려 이런 객관성을 견지한다. 그러면서도 일종의 우중도시라는 가상의 상황을 매개로 도시 속에 자기를 밀어 넣어 주관화한다. 그 자체로는 중성적이고 가치중립적인 도시를 일종의 내면풍경으로 전유한다고나 할까.

▲가회동 11번지, 캔버스천에 수묵, 130x192cm, 2012

말하자면 우중도시에서의 비는 도시 위로 내리는 비라기보다는 사실은 작가의 마음속에 흐르는 비다. 작가가 도시에 밀어 넣은 비며, 작가가 도시에서 발굴해낸 비다.

이처럼 도시를 매개로 객관과 주관이 팽팽하고 느슨하게 맞서고 스미고 혼성되는 것에서 고유의 긴장감이 유발되고, 그 긴장감이 작가의 그림의 개성을 두드러져 보이게 만든다.

(CNB저널 = 글·고충환 (미술평론)) (정리 = 왕진오 기자)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스