▲조로 파이글, '양귀비'. 방수포, 모터, 청, 750 x 950cm. 2012. (사진=부산 비엔날레)

올해 부산 비엔날레는 본 전시의 내용만큼이나 폐공장을 개조해 만든 전시 공간 'F1963'이 받는 관심이 크다. 그만큼 거친 공장의 골조를 그대로 살려낸 공간이 주는 압도감이 크기 때문이기도 하다. 하지만 ‘혼혈하는 지구, 다중지성의 공론장’이라는 타이틀과 함께 선보이는 작품들의 면면 역시 공간에 지지 않고 다채롭게 펼쳐진다. 많은 수의 작품들이기에 그냥 지나칠 수도 있지만, 그 이면의 이야기를 알고 나면 또 새롭게 보이는 법이다. 세계 각지의 작가들이 바라보는 삶과 세상에 대한 다양한 시각 중 기자단의 이목을 집중시켰던 세 작품을 소개한다.

조로 파이글의 ‘양귀비’ - 공장에 숨 불어넣는 살아있는 조각

역동성으로 대표되는 수영공장의 전시에서도 가장 역동적인 작품으로 ‘양귀비’를 꼽을 수 있다. 네덜란드 작가 조로 파이글의 ‘양귀비’는 지름 9m의 동그란 방수천이 천장에 매달려 2분마다 회전하는 형태의 작업이다. 무더웠던 공장 내부에서 이 양귀비가 만들어내는 시원한 바람이 상쾌하다. 양귀비는 파도치듯 꽃잎을 펄럭이며 우아하게 춤추지만, 그 춤의 이면에는 중력과 마찰 그리고 원심력 간의 맹렬한 전투가 일어나고 있다.

파이글은 천, 줄, 고리 등과 같은 단순한 매체를 활용해 역동적인 움직임을 구현하는 키네틱 아트(움직이는 조각) 작가다. 그의 또 다른 작업 ‘조수(Untangling the tides)’와 ‘굴렁쇠(Hoop)’는 이번 전시에서 특별히 함께 결합해 유기적이고도 역동적인 에너지를 표출한다. ‘조수’에는 네덜란드 해변의 모래가 바다에 휩쓸려 사라지는 현상에 대한 그의 예술적 리서치 결과가 담겼다. 바다가 해변의 모양을 결정하고, 해변이 바다에 의해 형태를 갖추는 과정을 반복적으로 움직이는 로프의 패턴으로 표현했다. 두 줄의 로프는 한 방향으로 지속적해서 꼬이면서 서로 만났다가 흩어지길 반복한다.

바닥 위에서 가로로 움직이는 ‘조수’ 작업 바로 위로 검은 고리들이 위아래로 통통 튀기며 굴러간다. ‘굴렁쇠’는 크기와 뒤틀림 정도가 다른 고리들은 작은 고리가 큰 고리를 통과하거나 서로 튕겨내며 다투면서도 결국 함께 무리를 이루며 같은 방향으로 파이프의 앞뒤를 오간다. 고리를 관통하고 있는 얇은 파이프는 계속해 한 방향으로 회전하면서 검은 고리들의 활발한 안무를 이끈다.

▲작가 리나 칼랏이 부산 비엔날레 전시장에 설치된 자신의 작업 앞에 서 있다. (사진= 김연수)

리나 칼랏 - 교배된 생명체로 지적하는 분단된 인간의 영역

전시 공간으로 들어서는 입구 초입에서 만날 수 있는 인도 작가 리나 칼랏이 선보이는 작업 ‘Hyphenated Lives(이종 교배된 생명들)’은 자연에서 발생하는 생물 진화의 과정, 그 중에서도 돌연변이에 의한 변형에서 동기를 얻은 것이다.

여러 종의 새, 동물, 나무, 꽃 등의 생물 등에 관한 연구 자료와 그로부터 작가가 새롭게 교배해 탄생시킨 생명들의 드로잉이 작가에게 할당된 공간의 벽들을 꽉 채우고 있는 한편, 마치 그 생명들이 실제로 존재했던 것처럼 만들어진 화석들은 박물관에 전시된 유물처럼 관 모양의 테이블 안에 전시돼 있다.

칼랏의 드로잉에서 특기할 점은 하나의 생명체를 이루는 이종의 생물이 전기 케이블을 경계로 그려졌다는 점이다. 전기 케이블은 생각과 정보를 전송하는 소통의 상징이기도 하지만 그 형태는 우리에게 너무도 익숙한 철조망의 형태다. 작품 속에서 전기 케이블이 가지는 중의적 의미는 창조된 새로운 생명체가 단순한 작가의 호기심을 넘어 정치-사회적 의미가 있음을 짐작케 한다.

칼랏이 연구 과정의 형식으로 표현한 생물들은 영국의 국화인 장미와 함께 있는 아일랜드의 토끼풀이라든지 이스라엘의 국가 도장 모양에 나타난 팔레스타인의 태양새(Sunbird), 미국과 멕시코의 국조를 결합한 형상 등이다. 칼랏은 “새나 동물은 인간이 정해놓은 영역에 구애받지 않는다”며, “이 형상들은 어쩌면 과거에 존재했거나 미래에 나타날 수도 있는 생명일 수도 있다”고 말했다. 덧붙여, “‘혼혈하는 지구’라는 이번 비엔날레의 주제에 가장 직접적으로 어울리는 작업이 아닌가 싶다”며 비엔날레 참여소감을 전하기도 했다.

▲전시 공간의 벽에 설치된 리나 칼랏의 연구 자료와 드로잉들.(사진=김연수)

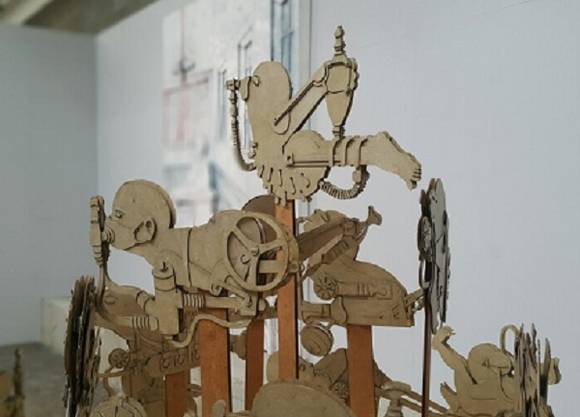

▲아야벤론, 'Sisters 4-5(시스터스 4-5)'. 합판 위 혼합 매체, 각각 160 x 240 x 10.5cm. 2010. (사진=김연수)

아야 벤 론 - 삶과 죽음을 평등하게 바라보는 간호사

이스라엘 작가 아야 벤 론은 나무판을 잘라 붙여 만든 평면 작업과 철선을 용접해 만든 부조, 영상 작업 등을 선보인다. 그 모든 것들이 공통적으로 표현하는 이미지는 간호사와 환자 병상 등이 있는 병원의 이미지다.

마치 전쟁 중 야전의 병상을 떠올리게 하는 장면들은 파스텔 톤의 색으로 칠해져 있지만 원래 있던 색을 어딘가에 뺏겨 버린 듯 한 병적인 흰 빛이다. 환자와 환자를 보살피는 간호사 등 작품에 등장하는 인물들은 모두 표정이 없다. 보는 이에 따라 그 무표정에 대해 다른 해석을 내릴 수 있겠지만 대부분의 사람들은 환자의 모습에 자신을 대입하지 않을까.

삶과 죽음의 경계에서 중간자의 역할로 관조하며 지켜보는 간호사의 모습은 작가의 페르소나처럼 보이기도 한다. 수년간 의료 관련 매뉴얼 및 질병과 의학적 처치 등을 공부했다는 작가의 작업은 죽음과 질병에 관한 이야기를 하면서도 감성적 표현을 극도로 절제한다. 그리고 그 절제는 삶의 곁에 언제나 죽음이 존재한다는 냉엄하고 허망한 현실을 되새기게 한다.

론은 시각 작업과 함께 시와 음악 작업을 같이 하는데, 그가 지은 시구는 삶과 예술에 대한 그의 관조적인 시각을 더 직접적으로 나타낸다.

소음에도 불구하고

당신의 귀에 들려오는 소음에도 불구하고

당신이 여기서 확실히 들을 수 있는 두 개의 목소리가 있어

하나는 삶의 배경음악이 재생하는 소리고

다른 하나는 죽음이 도착했다고 계속해서 말하고 있지

▲아야 벤 론, 'Still-Life(스틸-라이프)'. 판지, 합판, 음향, 높이 2cm, 지름 90cm, 부분 이미지. 2009. (사진=김연수)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제502호

제502호