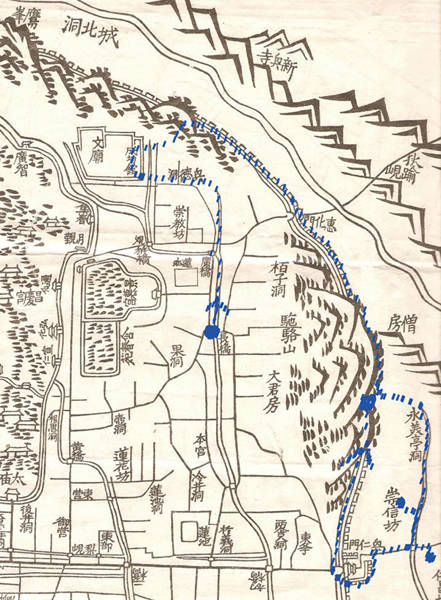

(CNB저널 = 이한성 동국대 교수) 겸재의 그림 중에 동소문(東小門)과 동문조도(東門祖道)가 있다. 동소문은 문루(門樓) 없어진 혜화동 고개 혜화문(惠化門)을 그린 것이고, 동문조도는 동대문과 동묘(東廟)를 멀리 바라보며 그린 그림이다. 이 두 그림을 이어서 걸으려면 어디로 가는 것이 좋을까? 혜화역에서 시작하여 성균관을 거쳐 혜화문, 낙산, 창신동을 지나가면 좋겠구나. 수선전도에 오늘의 갈 길을 그려 본다.

전철 4호선 혜화역 4번 출구로 나온다. 길 건너로는 대학로의 공원과 여러 건물들이 보인다. 그 중에는 예전 문리대 건물들도 남아 있다. 조그만 개천이 흘렀는데 거기에 놓여 있던 조그만 다리를 학생들은 ‘미라보 다리’라고 불렀었지.

그 개천은 대학천이라고 불렀었던가? 대학로를 만들면서 그 개천도 살리겠다는 말을 들었었는데 실행되지는 못한 것 같다. 젊은 날에는 몰랐던 그 개천 이름이 알고 보니 흥덕동천(興德洞川)이었다. 다 내력이 있는 이름인데 앞으로 길을 가며 살펴보아야겠다.

문리대 정문 길 건너로는 학림(學林)다방이 있었다. 문리대 친구라도 만나러 오는 날에는 그 다방에서 커피 한 잔 했던 기억도 새롭다. 아직도 그 자리에 남아 있다고 하니 문득 들러 보고 싶은 생각도 난다.

성균관에서 흘러든 ‘반수’와 ‘흥덕동川’

다음날로 미루고 성균관을 향해 간다. 혜화동 로터리에 이르기 전 좌측 사잇길로 들어선다. 맨홀 덮개들이 많이 보인다. 성균관에서 흘러드는 반수(泮水)와 혜화동에서 흘러오는 흥덕동(興德洞) 물이 합쳐 내려오던 물길을 덮어 복개한 길이다. 사람들은 이 물길을 알까?

이제 길을 건넌다. 혜화동 로터리에는 동양서림(東洋書林)이라는 책방이 아직도 그 자리에 나이 든 모습으로 있다. 내 20대 적 친구를 만난 듯하다. 이 급변하는 세상에서 어떻게 1960년대 모습으로 버텼을까? 서울미래유산이라는 인증패가 붙어 있음이 오히려 안쓰럽다.

이제 혜화동 골목길로 들어선다. 서울미래유산으로 지정된 한옥에 자리 잡은 예스러운 혜화동 주민센터도 들러 보고 장면 선생 가옥도 들러 보고, 내 친구들이 다녔던 혜화초등학교도 들러 본다. 이 학교는 이곳 성균관촌(泮村, 泮洞) 사람들이 똘똘 뭉쳐 자식들을 교육시키고자 설립했던 숭정학교(崇正學校)의 후신이다. 이 학교는 참 명문이었다. 서울에서 내로라하는 중학교에 이 학교 출신들이 많이도 들어갔다. 지금도 이 학교를 나온 나의 친구들은 자부심이 대단하다.

지금은 부촌, 60년대엔 ‘거친 동네’였던 성북동

그러면서 못내 겁냈던 친구들이 있었다 한다. 성너미 마을 애들인데 거칠고 힘이 센 애들이었다고 그때를 회상한다. 혜화동, 명륜동에서 성너미 마을은 어디였을까? 바로 성북동이다. 요즈음은 부촌 중 부촌으로 뜬 지역이지만 그때만 해도 그랬었다. 혹시 김광섭 시인의 ‘성북동 비둘기’라는 시가 생각나시는지? 1968년에 발표된 시인데 그때의 성북동 모습을 그렸다.

성북동 산에 번지가 새로 생기면서

본래 살던 성북동 비둘기만이

번지가 없어졌다.

새벽부터 돌 깨는 산울림에 떨다가

가슴에 금이 갔다.

(중략)

성북동 메마른 골짜기에는

조용히 앉아 콩알 하나 찍어 먹을

널직한 마당은커녕 가는 데마다

채석장 포성이 메아리쳐서

피난하듯 지붕에 올라 앉아

아침 구공탄 굴뚝 연기에서

향수를 느끼다가

산 1번지 채석장에 도로 가서

금방 따낸 돌 온기에 입을 닦는다.

성너미 마을은 이랬었다.

성균관 앞에 세워진 두 비석의 의미

이제 혜화동과 명륜동을 구분 짓던 나지막한 응봉(鷹峰) 능선 한 줄기를 넘어 성균관으로 간다. 가는 길 도중에는 한무숙 선생이 사시던 집이 서울미래유산으로 지정되어 있다.

이내 성균관에 닿는다. 성균관은 성균관대학 구내 동편에 있다. 성균관은 요즈음 표현으로 하면 나라에서 인재 양성을 위해 세운 국립 대학이다. 오리지널은 중국인데 태학(太學) 또는 국자감(國子監)이라고도 했다. 정문 좌측으로 비각과 비석 하나가 서 있다. 비석은, 공자를 비롯한 대유학자들을 모신 신선한 곳이니 이곳 성균관에 오는 사람은 누구나 말에서 내리라는 하마비(下馬碑)이다.

비각 속에는 또 다른 비석인 탕평비(蕩平碑)가 서 있다. 영조 때 세운 비다. 영조는 비록 노론 세력의 지지를 받아 등극했지만, 붕당의 폐해를 하루 빨리 종식시키고자 했던 임금이었다. 그래서 아직 자라고 있는 성균관의 유학생(儒學生)들로 하여금 불편부당(不偏不黨)한 군자의 도를 닦으라고 세운 비석이다. 영조는 노론·소론을 고루 등용하였고 탕평책을 시행하였으며 그런 뜻으로 1742년(영조 18년) 이곳 성균관 입구에 탕평비를 세운 것이다.

그 내용은, 두루두루 하고 파당 짓지 않는 것이 군자의 마음이요, 파당 짓고 두루두루 행하지 못함이 소인의 뜻이다(周而不比, 乃君子之公心, 比而不周, 寔小人之私意 <예기>)라는 의미다.

동편 성균관 지역으로 들어가면 문묘(文廟)의 정전인 대성전(大成殿)과 강학 공간인 명륜당(明倫堂)을 비롯한 18개의 건물이 있다. 대성전에는 공자님의 위패를 중심으로 사성(四聖), 공문십철(孔門十哲; 공자의 10대 제자), 주자를 비롯한 송조육현(宋朝六賢), 또 우리나라 18현(賢)이 모셔져 있다.

명륜당은 강학(講學) 공간으로 동재(東齋), 서재(西齋)에 기숙하는 학생들이 공부하던 곳이다. 앞마당에는 두 그루 은행나무가 서 있다. 지난주 가 보니 늦가을 비에 노란 잎이 거의 졌다. 천연기념물 59호로 지정된 나무인데 중종 14년인 1519년 대사성(大司成)을 지낸 윤탁(尹倬)이 심었다고 전한다.

두 나무 모두 숫나무여서 열매는 맺지 않는다. 노나라(魯) 곡부(曲阜)에서 제자들을 기른 공자는 행단(杏壇)에서 강학하였기에 이후로 행목(杏木)은 유학의 상징이 되었다. 성균관은 물론 서원 향교 마당에는 으레 은행나무가 자란다.

풍성한 은행나무가 자리 잡은 이유는?

그런데 곡부 행단에 있는 나무는 우리나라 은행나무와는 무언가 다른 모습이었다. 거기 설명문에는 ‘공자 45대 손 공도보가 옛터를 고쳐 노천 3층 벽돌 대를 만들고 행(杏)목을 둘러 심었다(孔子四十五代孫孔道輔改舊基爲露天的三層磚臺, 環植以杏)’고 했다.

성균관 학생들은 모두 국비로 생활했는데 출석은 식사 시간에 체크했다. 그 당시 식사는 하루 두 끼였는데 그때마다 하는 출석 체크를 원점(圓點)이라 했다. 300점을 채워야 비로소 과거시험 응시 자격이 있었다 한다.

지금 우리는 하루 세끼가 기본이지만 옛사람들은 두 끼가 기본이었다. 너무 궁궁하여 낮에 간단히 군입질하는 것은 마음에 점 하나 찍는 것이라서 점심(點心)이란 말을 사용했다. 지금 같은 런치(lunch)가 결코 아니었다.

이들 성균관 학생들을 먹여 살리기 위해서는 많은 재원(財源)도 필요했고 일할 손도 많이 필요했다. 고려 시대 태학(국자감)에 유학자 안향(安珦)이 자신의 사노비 100여 명을 헌사한 것을 계기로 조선 시대로 넘어오면서 이들도 자연스럽게 성균관에 흡수되고 새로 관노비(官奴婢)를 보충함으로써 성균관 노비는 400여 명을 넘었다 한다. 이들 노비는 양현고(養賢庫)라는 기관에 속했는데 그곳에는 토지도 2000 결을 소유하고 있어 성균관 학생들을 서포트했다 한다.

성균관 학생들은 위세도 대단했다. 식사가 탐탁지 않으면 단체로 식사를 거부하기도 했고 자신들의 주장을 관철시키기 위해 동맹휴업도 했다. 신성한 구역이라 해서 성균관촌(반촌, 泮村)에서 소란스럽게 한 군졸을 잡아다가 태장(笞杖)을 치기도 했다.

이러한 성균관 유생들을 서포트하는 노비 집단은 자연적으로 이 지역에 마을을 형성했다. 중국 주(周)나라 시절 천자국 주(周)의 국립대학은 벽옹(辟雍)이라 했고, 제후국의 국립 대학은 반궁(泮宮)이라 했다 한다.

반궁 옆으로는 반수(泮水)가 흘렀다. 따라서 반(泮)이라는 글자는 자연스레 성균관을 뜻하는 글자가 되었고, 성균관 주변 마을을 반촌(泮村) 또는 반중(泮中), 관동(館洞)이라고도 했다. 신분은 노비 마을인데 성균관이라는 신성한 지역에서 성균관 일에 종사하다 보니 배타적 특수집단이 되었다. 다분히 치외법권 지역이 되었고 성균관 제사에 쓸 희생(犧牲)을 도살하다 보니 성안에서 도살업에 종사할 수 있는 특권도 갖게 되었다. 도살업을 하는 반인(泮人)을 특히 재인(宰人)이라 했는데 그들은 이렇게 해서 고깃간의 운영권을 쥐게 되었다.

예전 정육점을 기억하시는지? S자 형 쇠갈고리에 고기를 꿰어 매달아 놓았던 고깃간. 고기를 매달아 놓았다 해서 현방(懸房)이라 했다. 이 반촌은 여기서 머물지 않고 성균관 유생들이 바람 쏘이러 나오는 마을이 되었으며, 밥맛이 없으면 외식하는 공간도 되고 성균관에 방이 부족하면 하숙하는 하숙촌도 되었다. 과거 보게 되는 때가 오면 성균관 내 비천당에서 치러졌는데 많은 지방 선비들이 반촌을 근거지로 삼아 머물렀다 한다.

시 한 수로 알아보는 반촌의 경계선

그러면 이런 반촌의 경계는 어디였을까? 기이하게도 20년을 성균관 유생으로 지낸 이가 있었다. 그도 그럴 것이 보아도 보아도 과거에 낙방을 하니 결국 성균관 세월 20년이 흘러 간 것이다. 그 이름은 윤기(尹愭: 1741~ 1826년). 성격도 괴팍해졌는지 호(號)도 삐딱하게 무명자(無名子)다. 직역하면 아마도 ‘이름 없는 놈’쯤 되리라. 그의 문집 무명자집(無名子集)에는 성균관 20년 세월을 기록한 200여 수의 시가 실려 있다. 거기에 반촌의 경계를 알 수 있는 시가 있다. 반중잡영(泮中雜詠)인데,

하마비 남쪽 가로로 길 하나

반촌의 경계 예가 분명하네

지금 돌 세워 표시하면 어디가 될까

경모궁 연꽃 핀 연못이라네

下馬碑下一路橫

泮村界限此分明

如今立石標何處

景慕宮池菡萏盈

이 시(詩)대로라면 반촌은 성균관 대학에서 경모궁(景慕宮)까지이다. 경모궁은 지금의 서울대학병원 부지에 있던 사도세자와 그 부인 헌경왕후의 사당이었다. 이 영역을 어림잡아 보면 명륜동, 혜화동에서 전철 혜화역 4번 출구 쯤 되는 영역이다. 북촌, 서촌이 뜨는 요즈음 반촌(泮村) 문화권도 살려 봄이 어떠할까? 이번에 다시 한 번 골목길을 속속들이 돌아보았는데 반촌을 이루던 작은 한옥들은 모두 자취를 감추어 버리고 없었다. 아 아쉽구나.

그런데 삐딱한 윤기(尹愭) 그 양반은 어찌 되었을까? 다행히도 52세에 문과에 급제하여 벼슬길로 나아갔다.

한편 성균관과 반촌이 특수 지역으로 배타적 성격을 띠다 보니 거부감도 많았다. 중종 17년(1522)에 출생해 선조 37년(1604)에 82세로 세상을 떠난 명신(名臣) 이기(李墍)의 송와잡설(松窩雜說)에는 부정적인 가십도 실려 있다.

함경도에 고약한 수령이 많아서, 백성들이 수령을 ‘낮도둑’이라고 일렀다. 함경도 백성 중에 처음 서울 오는 자가 동소문(東小門)에서 성균관(成均館) 앞길에 와서 함께 온 자에게,

“여기는 무슨 고을이기에 관사(官舍)가 저리 높은가?”

하니, 그 짝이,

“자네는 그것도 모르는가? 여기는 고을이 아니고, 조정에서 ‘낮도둑’을 모아서 키우는 못자리라네.”

이제 성균관을 나서 좌향좌, 대로인 성균관로를 따라 북쪽으로 올라간다. 비스듬한 언덕길을 1km쯤 오르면 삼거리 로터리 지점에 닿는다. 앞쪽으로는 ‘올림픽기념 국민생활관’이 길을 막는다. 이 건물에는 종로구 시설관리공단도 함께 있다. 이제 길을 좌향좌하여 주택가 골목길로 들어가자. 길 이름은 성균관로 17길이다. 잠시 후 국민생활관 담장 쪽에 하마비(下馬碑)와 함께 흥덕사(興德寺)터 표지석을 만난다.

왕실이 창건한 사찰 흥천사와 흥덕사

표지석에 씌여 있기를 ‘이 지역은 조선 태조가 태종 1년(1401년)에 옛집 일대를 희사해서 흥덕사를 창건한 곳이다. 그 후 세종 때 불교를 선교(禪敎) 두 종파로 통폐합할 때 교종의 도회소가 되는 등 불교사에 크게 공헌하였으나 연산군 때 폐사된 후 흔적조차 없어졌다.

표지석 설명대로 흥덕사는 태조 이성계의 한양 사저였다. 태조가 상왕이 된 후 동부 연희방(燕喜坊)에 새로 집을 지었으므로 옛 집을 내놓아 절로 쓰게 한 것이다. 태조 사망 후에는 이 절에서 백일재(百日齋)도 올렸다 한다.

흥덕사는 신덕왕후 정릉의 원찰인 흥천사(興天寺)와 함께 왕실이 창건한 사찰로 아주 중요한 사찰이었던 것 같다. 중신들도 자주 들렸고 기록에도 많이 등장한다. 이곳을 읊은 서거정의 시 한 수 읽고 가자.

흥덕사 누각에 오르니 興德寺樓上

풍류의 맛 맑기도 하네 風流意味淸

녹빛 버들은 허리 간들거리고 綠楊腰裊裊

붉은 연 뺨은 곱기도 하지 紅藕臉盈盈

딸가닥 나막신에 동곽도 나가 보고 響屧行東郭

지팡이 짚고는 북성도 오른다네 携笻上北城

내 마음 알아주는 술도 있고요 知心有歡伯

내 세상 벗 연적(硯滴)도 있다오 身世友陶泓

서울의 명소를 꼽은 경도십영(京都十詠)에는 흥덕사 연못에 핀 연꽃 감상(興德賞蓮)도 들어 있으니 상당한 명소였던 것 같다. 또한 고려 공민왕이 그린 석가출산상도 이곳에 있었다고 한다. 그 그림이 매우 뛰어났다 했는데 아쉽다. 그 그림은 어디에도 남아 있지 않다.

기록에 남아 있는 내용은 아래와 같다. “근대로부터 보면 공민왕(恭愍王)의 화격(畫格)이 매우 높다. 지금 도화서(圖畫署)에 소장된 노국대장공주(魯國大長公主)의 진영(眞影)과 흥덕사(興德寺)에 있는 <석가출산상(釋迦出山像)>은 모두 공민왕의 수적(手跡)이며 간혹 갑제(甲第)에 산수를 그린 것이 있는데, 매우 기절(奇絶)하다.

(自近代觀之. 恭愍王畫格甚高. 今圖畫署所藏魯國大長公主眞. 興德寺所在釋迦出山像. 皆王手跡. 往往甲第有畫山水. 甚奇絶也.)

명나라에 보내진 조선 여인들의 울음바다

또 세종 11년 (1429년) 7월 18일에는 흥덕사에서 대신들이 모여 명나라에 진헌할 공물에 대해 논의하기도 했다. 좌의정 황희(黃喜), 우의정 맹사성(孟思誠), 판부사(判府事) 변계량(卞季良)·허조(許稠), 예조 판서 신상(申商), 총제(摠制) 정초(鄭招), 예문제학(藝文提學) 윤회(尹淮) 이런 이들이었으니 당대 최고의 인물들이 흥덕사에 다 모인 것이다. 명나라 보낼 금·은 세공(歲貢)의 면제를 청하는 일을 의논했다.

(命左議政 黃喜, 右議政 孟思誠, 判府事 卞季良·許稠, 禮曹判書 申商, 摠制 鄭招, 藝文提學 尹淮, 會于興德寺, 令知申事 鄭欽之 往議, 請免金銀貢)

이렇듯 조선 초에는 교종의 본산으로서, 명승지로서 날리던 흥천사가 연산군 때 폐사된 후 영영 우리 곁에서 사라졌다. 그리고는 고종 때 와서야 겨우 북묘(北廟)가 이 자리에 서게 된다. 북묘 이야기는 다음 회에 하겠다.

아참, 대신들이 흥천사에서 명나라에 보낼 세공(歲貢)에 대해 회의를 하고 있는 그때, 대궐에서는 슬픈 일이 벌어지고 있었다. 치욕스러운 일이지만 명나라는 조선에 대해 여자를 바칠 것을 종용하고 있었다. 이날도 명나라로 보낼 여자들에 대한 환송의 자리가 대궐에서 벌어지고 있었던 것이다. 힘없는 나라는 제 나라 여자도 지킬 수 없었던 것이다. 그날의 기록을 보자.

“명나라에 진헌(進獻)할 창가녀(唱歌女) 8인, 집찬녀(執饌女) 11인, 어린 화자(火者) 6인에게 음식을 대접하도록 명하니, 여인들은 다 슬피 흐느끼고 먹지 않았으며, 물러나올 때에는 낯을 가리고 우니 부모와 친척들이 서로 붙들면서 데리고 나왔는데, 곡성(哭聲)이 뜰에 가득하여 보는 사람들이 눈물을 흘리었다. 처음에 임금이 근정전(勤政殿)에 납시어 창가녀(唱歌女) 등을 불러 노래를 들었는데, 한 여자가 이번에 가면 다시 오지 못한다는 뜻을 노래하였는데, 그 가사(歌詞)가 몹시 처량하고 원망스러웠으므로, 임금이 슬프게 여기었다.”

(命饋進獻唱歌女八人, 執饌女十一人, 小火者六人. 女皆悲咤不食, 及退, 掩面涕泣, 父母親戚提携而出, 哭聲滿庭, 觀者灑泣. 初, 上御勤政殿, 召唱歌女等聽歌, 有一女歌以不復來之意, 詞甚悽惋, 上惻然)

어찌 임금만 슬프리? 600년 뒤 우리도 슬프다.

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제614호

제614호