(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 2006년 독일 성 베네딕도회 오틸리엔 수도원에 보관되어 있던 겸재 그림 21점이 왜관수도원으로 영구 임대 형식을 빌어 돌아왔다. 실로 감사하고 감격스러운 순간이었다. 잠시 필자의 졸고 겸재 그림길 22(2018년 12월) 글을 되돌려 보려 한다. 조선을 사랑하고 안타깝게 여긴 베네딕도 선교회의 노베르트 베버(Norbert Weber: 1870~1956) 신부는 1911년에 이어 1925년에도 또 한 번 조선을 방문하는데 이때는 촬영 기사를 대동하고 왔다. 금강산을 비롯하여 여러 풍정을 이번에도 일반 사진과 활동사진으로 기록한다. 이때의 기록은 1927년 ‘In der Diamantenbergen(금강산에서)’라는 제목으로 출간되었으며, 활동사진은 영화로 만들어져 독일에서 기록 영화로 상영되었다 한다. 이 필름은 지금도 온전히 남아 있어 우리가 잃어버린 소중한 삶의 모습을 만날 수 있게 해 준다.

그런데 여기에서 더 중요한 것이 있다. 베버 신부가 수집해 간 것은 사진만이 아니었다. 1974년 독일에 유학 중이던 유준영 전 이화여대 교수는 베버 신부의 ‘금강산에서’를 읽다가 깜짝 놀랐다고 한다. 그 책에는 겸재의 그림이 여러 장 실려 있었던 것이다. 그는 두근거리는 마음으로 그 그림의 원본이 있다는 쌍트 오틸리엔 수도원을 찾아갔고 거기에서 온전히 보관되어 있는 겸재 정선의 화첩(畵帖)을 만나게 된다.

베버 신부가 두 번째 방문했을 때 금강산 상가 화상에게서 구입해 갔을 것으로 추정되는 겸재 진품의 화첩이었다. 얼마나 가슴 뛰는 순간이었을까? 이렇게 알려진 겸재 화첩 속 21점의 그림은 뉴욕 크리스티 경매사의 권유도 물리친 오틸리엔 수도원 측의 의지와 우리 왜관 수도원 선지훈 신부의 노력에 의해 영구 임대 형식으로 고국 땅에 돌아왔던 것이다. 그 화첩 속에는,

행단고슬도 (杏壇鼓瑟圖): 고사인물화 공자

부자묘노회도 (夫子廟老檜圖): 고사인물화 공자

함흥본궁송도 (咸興本宮松圖): 고사인물화 이성계

기우출관도 (騎牛出關圖): 고사인물화 노자

야수소서도 (夜授素書圖): 고사인물화 황석공

초당춘수도 (草堂春睡圖): 고사인물화 제갈량

화표주도 (華表柱圖): 고사인물화 정령위

고사선유도 (高士船遊圖): 고사인물화 강상-엄릉-범려

부강정박도 (涪江停泊圖): 고사인물화 정이

고산방학도 (孤山放鶴圖): 고사인물화 임포

횡거관초도 (橫渠觀蕉圖): 고사인물화 장재

노재상한취도 (老宰商閒趣圖): 고사인물화 사마광

기려귀가도 (騎驢歸家圖): 산수인물화

풍우기려도 (風雨騎驢圖): 산수인물화

압구정도 (狎鷗亭圖): 진경산수화

연광정도 (練光亭圖): 진경산수화

구룡폭도 (九龍瀑圖): 진경산수화

만폭동도 (萬瀑洞圖): 진경산수화

금강내산전도 (金剛內山全圖): 진경산수화

기우취적도 (騎牛吹笛圖): 동물화

일출송학도 (日出松鶴圖): 동물화

이렇게 21 점의 주옥같은 그림이 들어 있다.

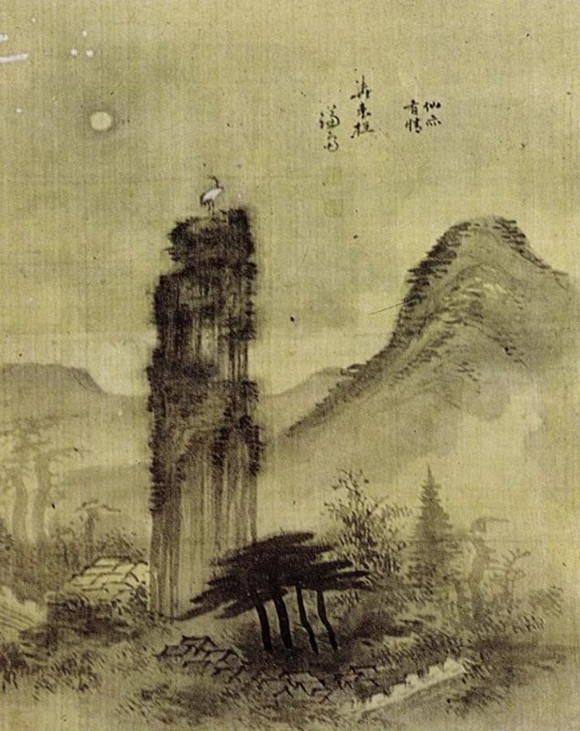

오늘 만나는 그림은 이 화첩 속 그림 화표주(華表柱)이다. 화표주가 무엇일까? 우리가 일상생활에서는 거의 사용하지 않는 표현이다 보니 낯선 단어일 것이다. 그러나 경주 원성왕릉(元聖王陵: 괘릉/掛陵)이나 안강의 흥덕왕릉(興德王陵)을 기억하는 이는 이미 화표주를 마주했던 이들이다. 그곳 설명판에는 화표석(華表石)으로 써 있다. 그러면 겸재도 그림으로 그린 화표주는 무엇일까? 설명 자료를 찾아 간단히 줄여 인용해 본다.

“화표주는 우리나라에서는 일반적으로 망주석(望柱石)이라 하며 예전에는 망두석(望頭石), 망주 석표(望柱 石表), 석망주(石望柱)라고도 했다 한다. 세종 때까지는 전죽석(錢竹石)이라고도 불렀으나 더 이상 쓰지 않는 표현이다. 그 기능은 이름에 나타나 있듯이, 멀리서 바라보아 알아볼 수 있도록 하기 위한 위치표지였을 것으로 보인다. 길의 네거리에도 세웠고 무덤 앞에도 세웠다.”

우리나라에서는 무덤 앞에 세웠는데 후기 신라 원성왕릉과 흥덕왕릉을 위시하여 고려와 조선 시대에는 왕실의 능원(陵園)에 세웠고, 조선 시대에 들어와서는 양반집 무덤에 거의 예외 없이 두 개를 쌍으로 세웠다. 이때는 화표주라 하지 않고 망주석이라 했는데 예외 없이 상상의 동물 세호(細虎)를 한 쪽에는 오르는 모습으로, 다른 한 쪽에는 내려가는 모습으로 새기고 있다.

나무와 더불어 살아 숨쉬는 바위

이제 겸재의 그림 화표주(華表柱)를 보자.

배경은 바위 기둥이 하늘 높은 줄 모르고 솟아오른 산골 마을에 민가들은 옹기종기 모여 있고 겸재의 여느 그림에서 보듯 네 그루의 소나무가 팔 벌려 나란히 나란히 그늘을 드리우며 서 있다. 바위 기둥은 거의 일직선으로 하늘을 뚫을 듯이 서 있는데 소나무 분재처럼 보이는 작은 나무들이 기둥 바위 곳곳에 자리를 잡아 마치 살아 있는 바위를 연상케 한다. 그런데 곰곰 살피면 이 기둥 바위 꼭대기에는 고개를 갸우뚱 돌린 학(鶴) 한 마리가 앉아 있다. 한 폭(幅)의 의미심장한 진경산수화를 만난 듯하다. 이 그림의 주인공은 과연 무엇일까?

제목이 화표주이니 화표주로 표현한 바위 기둥일까? 산골 마을 전경일까? 아니면 산과 소나무의 풍경일까? 그도 아니면 바위 위 학(鶴)일까? 이 그림에 다가가려면 우선 주인공을 찾아야 한다.

위진남북조(魏晉南北朝) 시기에 동진(東晉) 도연명(陶淵明, 도잠/陶潛: 365~427)이 지은 괴기스러운 이야기 책 ‘수신후기(搜神後記)’가 있는데 그 내용 속에는 천년의 학(鶴)에 대한 이야기가 실려 있다 한다. 내용은 이런 것이다.

정령위(丁令威)는 본래 요동 사람이었는데, 영허산(靈虛山)에서 도를 배웠다. 그 뒤 학으로 변하여 요동으로 돌아가 성문(城門)의 화표주(華表柱)에 앉았다. 그때 소년들이 활을 들고 쏘려고 하자 학이 공중으로 날아가 배회하면서 말하기를, ‘새는 정령위란다. 집 떠난 지 천 년 만에 비로소 돌아왔네. 성곽은 옛날 그대로인데 사람들은 아니구나. 어찌 신선술은 배우지 않고 무덤만 즐비하누?’(有鳥有鳥丁令威, 古家千年今始歸. 城郭如故人民非, 何不學仙冢纍纍?)라 하고 창공으로 날아가 버렸다.

이 신선의 이야기가 난세를 사는 세상 사람들에게 큰 영향을 주었다. 당(唐)나라 이원(李遠)은 이 이야기를 ‘실학(失鶴)’이란 제목으로 시(詩)를 썼는데 후세에 많은 이들이 이 시에 매료되었다.

秋風吹卻九臯禽 (추풍취각구고금)

가을 바람 다시금 구고의 학에게 부니

一片閑雲萬里心 (일편한운만리심)

한 조각 한가한 구름은 만 리로 가는 마음

碧落有情應悵望 (벽락유정응창망)

푸른 하늘 정 두고 시름없이 바라봐도

青天無路可追尋 (청천무로가추심)

푸른 하늘 찾아갈 길이 없다네

來時白雲翎猶短 (래시백운령유단)

올 때는 흰 구름에 깃털 되려 짧았는데

去日丹砂頂漸深 (거일단사정점심)

가는 날은 단사에 정수리 더 짙어지네

華表柱頭留語後 (화표주두류어후)

화표주 위에서 말 한마디 남긴 후에

更無消息到如今 (경무소식도여금)

다시는 소식 없이 오늘에 이르렀네.

참고: 九臯禽(구고금)은 깊은 연못의 새. 시경 소아(小雅)에서 “학이 구고(九臯)에서 우니, 울음소리가 하늘까지 들린다”라는 구절에서 인용됨.

이렇게 정령위(丁令威)가 화표주 위의 학으로 다녀간 일은 후세 사람들에게 많은 영향을 주었다. 중국은 물론 신라의 최치원도 화표주의 학을 읊었고 고려에서도 김부식, 이색을 비롯한 많은 이들이 화표주의 학을 인용하였다. 조선 시대에는 중국에 사신으로 가는 이들에게 전별시(餞別詩)를 건네는 풍습이 있었는데 정령위(丁令威)가 요동 사람이다 보니 요동(遼東)은 학야(鶴野)로 부르게 되었고 요동을 지나서 가는 사신단에게 보내는 전별시에도 자연히 화표주와 학이 등장하였다.

화표석을 담은 시와 그림들

많은 전별시 중 잠시 한 꼭지라도 살펴보자. 조선 후기 문인 이민서(李敏敍)의 서하집(西河集)에 있는 칠언율시 중 한 부분만 읽어 보자.

연경에 가는 서장관 이돈을 전송하며 (送書狀官李 墪 赴燕)

돌아오는 길 칠천 리쯤 되나 歸程約共七千里

이별의 뜻은 석 잔 술에 모두 싣는다오 別意都輸三兩杯

그대 가면 장차 화표주 찾으리니 君去且尋華表柱

시간에 젖어 응당 학과 배회하겠구려 感時應與鶴徘徊

정령위의 화표주와 학은 여기서 그치지 않았다. 학을 보면 정령위나 임포(林逋: 매화를 아내 삼고 학을 자식 삼아 산 인물, 梅妻鶴子)를 생각하여 시(詩)를 쓰고 그림을 그렸다.

그 중 한 수만 읽으면, 조선 중기 학자 하서 김인후는 화표학(華表鶴)이란 칠언고시를 남겼다.

벌판 끝없이 갈 길 먼데 平原極望路沼沼

천길 화표주(華表柱) 하늘에 기댔네 有柱倚空千尺高

검정치마 흰 저고리는 어디서 온 길손일까? 玄裳縞衣何處客

표연히 날아든 하늘의 신선 飄然自是天仙曺

겸재도 그림을 남겼지만 단원도 그림을 남겼고 우리 시대의 월전 장우성도 화표주의 학을 소재로 비학도(飛鶴圖)를 남겼다. 단원의 그림에는 이원(李遠)의 시(詩) 3, 4연이 화제로 적혀 있다.

이처럼 신선이 되어 학의 모습으로 화표주에 앉은 정령위(丁令威)는 옛사람의 마음에 찾아 왔으니 다산(茶山) 정약용(丁若鏞)도 강진 다산초당(茶山草堂) 뒷 바위에 정석(丁石: 丁令威의 바위)이라 새겼다 한다.

겸재 작 화표주의 무대는 어디?

이제 다시 겸재의 그림 화표주로 돌아가자. 이제 주인공은 명확하다. 학(鶴)이다. 학으로 표현되었지만 정영위가 주인공인데 그는 이미 신선이 되었으니 학으로 표현된 신선(神仙)을 그린 것이다. 때는 보름달 하얗게 비치는 밤에 화표주 위에 날아와 앉은 신선을 그린 또 다른 의미의 신선도인 셈이다.

그런데 이 그림은 고사인물화(故事人物畵)일까, 진경산수화(眞景山水畵)일까?

이 그림이 그려진 스토리를 따라 가면 이 그림은 옛 이야기를 그렸으니 고사인물도임에 틀림없다. 그렇게 본다면 화표주의 학 이야기를 그림으로 형상화하는 일인데(寫意) 우선 화표주는 8각으로 다듬은 돌기둥이다. 그리고 학은 성벽 옆 화표주에 앉았으니 성벽도 좀 보이게 그리는 것이 설득력이 있을 것이다. 거기에 활을 겨누는 애들도 있으면 좋고 마을 주변 묘지도 있는 것이 자연스럽다. 그런데 겸재의 그림 화표주는 이와는 전혀 다르다.

우선 화표주는 우뚝한 자연석이다. 제목은 화표주이지만 화표주도 망주석도 아니다. 그림 속 마을에는 성벽도 없고 무덤도 없다. 산은 둥글고 마을은 아늑하다. 우뚝한 자연석 돌 기둥이 서 있는 우리네 산골 마을이 보름달 빛 속 고요하다. 중국의 고사를 그리되 우리 땅을 그린 것이다. 그렇다면 겸재에게 모델이 되는 배경이 있었을까? 단언은 할 수 없는데 정선(旌善) 땅에 화표주란 이름의 바위가 있다.

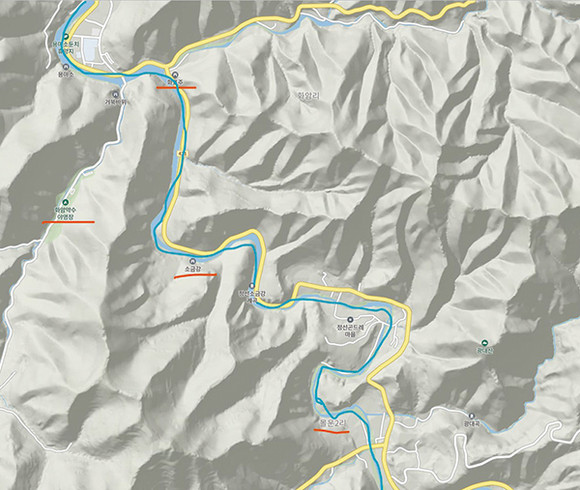

이제 정선으로 출발.

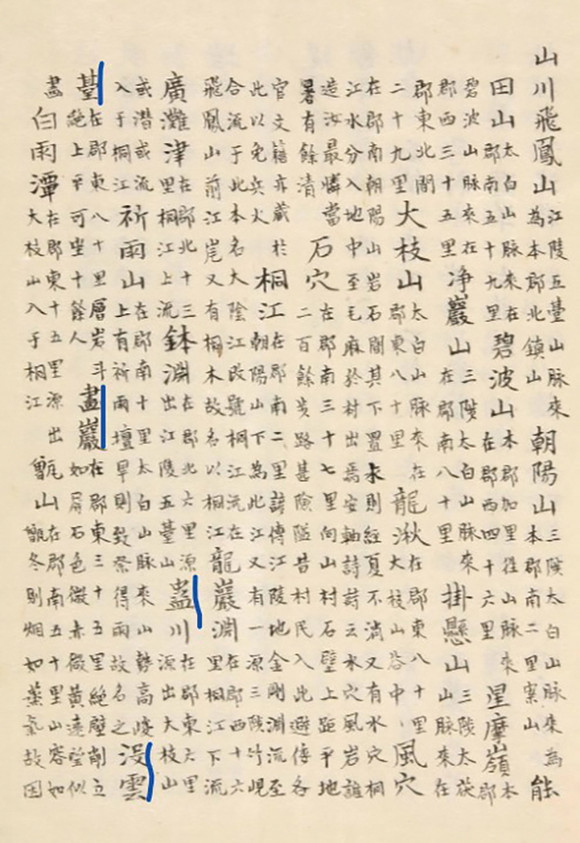

정선에는 그림 바위라고 부르는 바위가 있는데 그 지역이 화암면(畵岩面)이다. 옛 이름은 동상면(東上面)이었다. 정선군 읍지에 따르면 “그림바위(畵岩)는 읍치에서 동으로 35리에 있는데 절벽이 병풍석처럼 서 있고 색깔은 조금 붉고 누런데 멀리서 보면 마치 그림 같다(畵岩在郡東三十五里 絶壁直立如屛石 色微赤微黃 遠望似畵)”라고 하였다. 이곳 화암면에는 화암팔경이 있다. 정선 소금강이라고 일컬어지는 화암리(畵岩里)와 몰운리(沒雲里) 일대의 동대천(東大川)을 따라 펼쳐지는 8개의 명승을 일컫는다. 제1경은 화암약수(畵岩藥水), 2경은 거북바위, 3경은 용마소(龍馬沼), 4경은 화암동굴(畵岩洞窟), 5경은 화표주(華表柱), 6경은 설암(雪巖), 7경은 몰운대(沒雲臺), 마지막 8경은 광대곡(廣大谷)이다. 1977년 국민관광지로 지정된 물 맑고 공기 맑은 곳이다.

이곳의 5경(景)이 바로 화표주라 부르는 산기슭에 우뚝 선 바위 기둥이다. 겸재의 그림 속 화표주만은 못하지만 가히 화표주라 부를 만한 모습을 보이고 있다. 어떤 이들은 겸재의 그림 화표주는 이곳을 그린 것이라는 의견을 내놓고 있다. 판단은 독자 여러분의 몫이다. 겸재의 화표주는 고사(故事)를 바탕으로 그린 그림이지마는 단순 상상의 사의(寫意)는 아니고 어딘가 우리 땅의 모습을 그리지 않았을까 하는 아쉬움을 저버릴 수 없게 한다.

정선의 화암팔경 중 최고는 몰운대

기왕에 화표주를 만나러 정선 땅에 왔다면 화암팔경을 즐기고 가자. 화암동굴은 정선에서 발견된 석회암 동굴이고, 화암약수는 철분이 풍부한 탄산 약수이다. 위생관리도 잘 되어 있다. 한 모금 마시니 속이 찌릿하다. 421번 지방도로를 따라 올라가는 소금강 가로, 굽이굽이 청정 계류(溪流)가 흐르고 우뚝한 바위들은 절경을 이룬다. 옛 지도에는 이 계류를 고천(蠱川)이라 적었다. 그 모습이 고혹적(蠱惑的)이어서 그랬는가? 읍지에는 이 물이 흘러 동강으로 간다고 하였다. “고천은 대지산에 원천을 두고 흘러 대리를 지나는데 혹은 잠기고 흐르고 하며 동강으로 들어간다(蠱川大里源出大枝山 或潛或流入手桐江)”.

소금강을 따라 오르면 몰운대(沒雲臺)에 닿는다. 아래로 펼쳐진 벌판은 몰운리인데 산골짜기에 비교적 넓은 지역이다 보니 예전에는 나라의 세미(稅米)를 모으는 몰운창(沒雲倉)이 있었다. 몰운대는 아마도 이곳에서 해지는 모습을 감상할 만하여 언젠가 낭만적으로 지은 이름일 것이다. 계곡 옆 절벽 위 넓은 바위에는 소나무가 운치를 더하고 시야도 트여 있어 화암팔경 중 최고의 승경(勝景)일 것 같다. 신선들도 놀러 왔고 시인묵객은 수도 없이 찾아 왔다 한다.

읍지에 소개된 몰운대는, “읍치 동쪽 80리에 있다. 층층 바위는 절벽을 만들고 위는 평평한데 대략 10여 명이 앉을 수 있다(在郡東八十里 層岩絶上平 可坐十餘人)”고 하였다.

조선 말 정선 군수를 지낸 오홍묵(吳宖黙)은 이곳에 와서 시 한 수 남겼다.

沒雲高臺出半天 몰운 높은 대는 하늘 높이 솟았는데

飛笻一上絶風烟 지팡이 날려 올라가니 바람 이내 끊어졌네

盤陀俯瞰臨流歇 울퉁불퉁 바위는 계곡에 닿아 그쳤고

危角回瞻倚斗懸 돌아보니 우뚝한 바위 북두성에 매달렸네

此地居人眞脫俗 이곳 사람들 진실로 속세를 벗어나 있으니

今來太守似成仙 지금 온 태수(나)도 신선이 된 듯 하군

留名欲倩劉郞手 이름 남길 욕심은 유랑(劉郞)에게 부탁하노니

若比龜趺較似賢 비석 세우기보다 나은 것 같으이

(시비의 번역문을 일부 수정)

이 시처럼 몰운대에는 군수 오홍묵의 이름 자(字)가 남아 있다.

이제 시간 여유가 있으면 화암팔경에서 가장 웅장한 곳 광대곡 폭포를 구경하기를 추천한다. 웅장한 폭포가 골짜기 속에 숨어 있다. 겸재를 찾아온 화암팔경은 여기에서 마무리하고 화암면으로 들어오는 입구에 있는 감자옹심이 집으로 향한다. 지난해에 이어서 다시 찾아왔다고 주인 내외가 반겨 주신다. 여행길에는 그 고장 음식이 곁들여지면 제 맛이다. 이렇게 포식하고 화표주의 학(鶴)처럼 신선(神仙) 되어 산 날~~.

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제728호

제728호