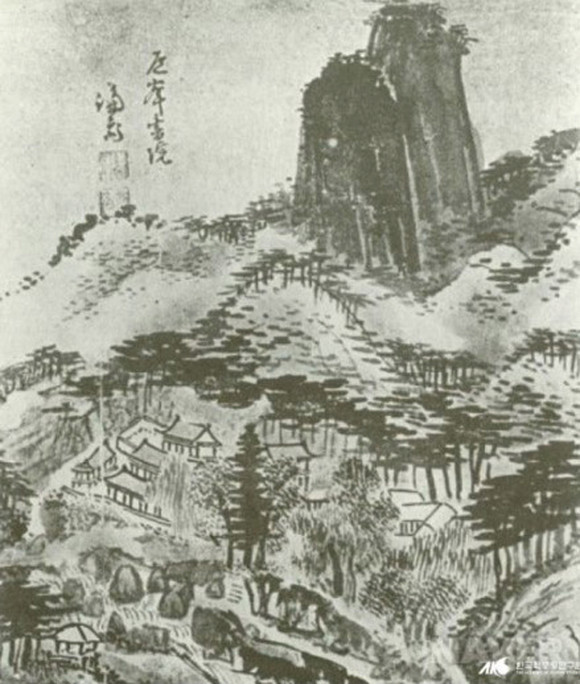

(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 겸재의 도봉산 그림은 세 점이 전해진다. 도봉추색(道峰秋色), 도봉서원(道峰書院), 만장봉(萬丈峰)이다. 그림의 제목과 그린 범위는 다르지만 모두 도봉산에 우뚝 선 봉우리 만장봉(萬丈峰)과 만장봉 아래 자리 잡은 도봉서원(道峰書院)을 중심으로 한 주변 산과 바위 계곡을 그리고 있다.

우선 ‘도봉추색도’를 보면 만장봉은 햇빛 아래 상아(象牙)처럼 우윳빛으로 빛나는 봉우리지만 겸재는 만년에 인왕제색을 그리듯 검은 붓칠로 쓸어내렸다. 우뚝함이 위용을 느끼게 한다. 옆으로는 주봉(柱峰)을 그리고 이어서 우이능선길의 암봉들을 그리고, 아래로는 오봉으로 여겨지는 봉우리 군(群)을 그렸다.

만장봉 아래로 자리잡은 도봉서원은 그 정교함이 디테일의 극치를 보이고 있다. 건물들의 배치와 건물의 모양, 전면과 측면의 간수(間數)까지 정확히 그렸다. 심어 놓은 나무도 그 형태가 구체적이어서 필자는 느티나무 정도만 구별이 가능하지만 나무 전문가라면 나무의 수종도 구별이 가능할 것 같다. 계곡은 나무와 앞 능선에 가려 보이지를 않는다.

그림을 그린 시야는 앞산 보문능선 길로 보인다. 요즈음도 우이암 가는 길 보문능선에서 보면 만장봉이 이렇게 보이고 나뭇잎 떨어진 겨울철에 보면 도봉서원 터를 가늠할 수 있다. 겸재는 그림의 시야를 보문능선 길보다 좀 더 높여 그 특유의 부감법(俯瞰法)을 사용하고 있지만.

예전에는 만장봉, 지금은 다섯 봉우리

여기에서 잠시 겸재 그림에 그려진 도봉산의 큰 봉우리 이름에 대해 살펴 볼 필요가 있다. 겸재는 이 봉우리를 두 겹의 봉우리로 그리고 있다. 요즈음의 등산 지도나 자료들을 보면 이 봉우리들 구분하여 선인봉(仙人峰: 앞에 절벽 면을 이루며 보이는 봉), 만장봉(萬丈峰), 자운봉(紫雲峰: 739.5m 최고봉)으로 구분하고, 그 옆 봉우리들을 신선대(神仙臺), 포대정상(砲臺頂上)으로 구분하고 있다.

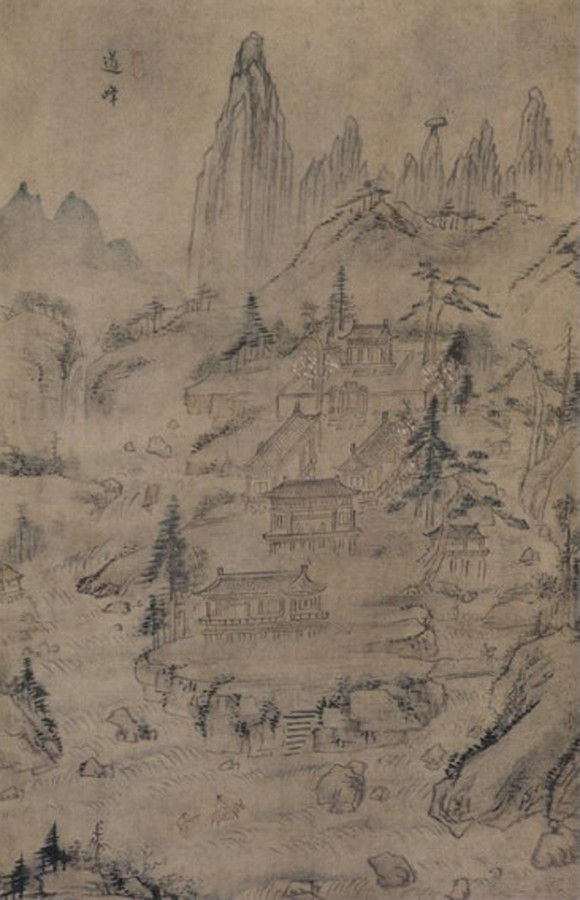

그러나 옛 분들은 이 봉우리들을 아울러 만장봉(萬丈峰)이라 했다. 옛 기록도 만장봉이다. 필자와 친구들은 젊어서부터 지금까지 도봉산에를 다니는데 만장봉 아랫마을 서원말이나 안골마을 어른들은 모두 만장봉이라 하셨다. 이어지는 그림은 ‘도봉서원’이다. 도봉추색도와 같은 밑그림을 사용하여 서원 부분만 클로즈업한 것으로 보인다. 그러함에도 도봉추색보다 디테일이 떨어진다. 이때 겸재가 너무 바빴던 것일까?

또 하나의 그림은 ‘만장봉’이다. 다른 군말이 필요 없다. 역시나 같은 밑그림으로 그린 것 같은데 우뚝한 두 봉우리가 시선을 압도한다. 소나무 숲속 집은 천축사(天竺寺)일까?

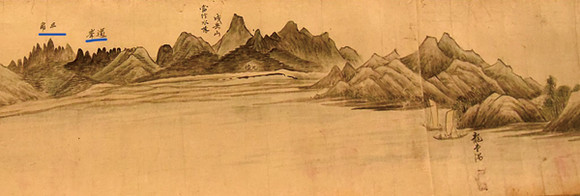

도봉산은 겸재만 그린 것이 아니다. 잠시 선비 화가 심사정(沈師正)의 그림으로 여겨지는 도봉서원도를 보자. 지금 도봉서원 터에는 이 그림 속 건물에 건물명을 부기(附記)하여 이해를 돕고 있다. 이밖에 김석신의 도봉첩, 이방운의 도봉서원, 이인문의 도봉산 사계, 정수영의 한임강명승도권(漢臨江名勝圖卷)에도 도봉산이 빠지지 않았다. 왜 이렇게 많은 화인(畵人)들이 도봉을 그린 것일까?

북방 산물 쏟아져 들어오던 다락원

이제 도봉산(道峰山)을 찾아 가자. 필자의 졸고 ‘옛 절터 가는 길 40’(문화경제 2020년 8월)에 이미 도봉산 이야기를 썼기에 필요한 부분은 본인 글을 활용해 쓰려고 한다.

1호선과 7호선 도봉산역에서 내리면 겸재의 그림에서 익히 보던 만장봉이 보인다. 길을 건너면 도봉산 길로 접어드는 먹거리촌이 자리 잡고 있는데 잠시, 횡단보도를 건너자마자 우측 언덕을 살피자. 아무도 찾지 않는 돌 표지판이 뽀얗게 먼지를 쓰고 앉아 있다. 쓰여 있기를 “다락원 터(樓院店址): 조선 시대 사상도고(私商都賈)들이 북방 어물을 매점하는 등 상업 활동을 하던 곳”.

쉽게 설명하면 조선 시대에 개인 도매상들이 북쪽 지방에서 오는 어물을 매점하는 등 상업 활동을 하던 곳이라는 뜻이다. 도봉산 등산객 말고는 다른 사람은 아무도 찾을 수 없는 곳에 무슨 이야기일까?

조선 초기에는 육의전(六矣廛)이라 하여 종로의 종각을 중심으로 국가에서 허가받은 시전(市廛)만이 장사를 독점하였다. 그러나 17세기가 되면서 사회는 다양한 변화에 직면하였다. 남대문 밖 칠패(七牌) 시장, 종로 4~5가 사이 배오개(梨峴) 시장, 용산-마포-서강이 중심이 된 경강상인(京江商人)이 육의전보다 더 큰 손으로 성장하였다. 이른바 東部菜(동부, 즉 배오개시장은 채소)요, 西部魚(서부, 즉 칠패시장은 어물)이라는 말이 생겨날 정도가 되었고 경강은 소금과 곡물의 큰 손이 되었다. 지금도 마포구에는 염리동(鹽里洞)이라는 동네가 있다. 얼마나 소금의 큰손들이 많았으면 염리동이겠는가?

그런데 한양의 시장이 기능을 다 하려면 물량 공급 루트가 든든해야 한다. 이곳 다락원은 한양과 강원도, 함경도를 잇는 경흥대로의 주요 지점이었다. 동해 바다의 어물, 강원 함경의 작물 등 물산은 다락원을 통해 서울로 들어갔다. 다락원은 송파와 함께 한양 상권과 연결된 큰손들의 시장이었다. 다락원에서 명태를 매석하면 한양 사람들 제수(祭需)도 타격을 받았다는 말이 전해진다. 불효가 아니고서야 어찌 제사상에 포가 빠지겠는가. 그러던 다락원 터는 그 시절 흥청거리던 흔적은 단 하나도 남지 않았다. 일제를 거치고 6.25를 지나면서 북으로 통하는 길이 막혔다. “땅은 다 수명이 있다”더니 그렇구나.

그러면 다락원은 시장 기능이 전부였을까? 다락원은 그 이름 누원(樓院)에서 알 수 있듯이 국립 여관이 자리했던 곳이다.

동국여지승람에는 다락원의 이름이 덕해원(德海院)으로 기록되어 있다.

‘도봉산 밑에 들판이 있는데 해촌(海村)이라 한다. 덕해라는 원이 있다. 서울에서 30리 거리다.(道峰山下有原 曰海村 有院曰 德海 距京城三十里)’

아마도 덕해원에 누각(樓閣)이 있어 후에 누원(樓院: 다락원)이 된 듯하다. 조선초 문인 서거정은 저물녘에 덕해원에 도착하여 나그네의 여정(旅情)을 시로 남겼다.

誰家蘺落掩柴門 누군가네 집 울타리는 내려지고 사립문 닫혔네

柳暗花明又一村 버들 우거지고 꽃 화사한 곳 또 다른 마을 하나

日暮蹇驢不知處 날은 저물고 다리 절룩 노새는 머물 곳 모르는데

小橋流水月明痕 작은 다리 흐르는 물에 밝은 달의 자취

길을 따라 도봉산길로 들어선다. 탐방지원센터를 지나니 휴식 공간 옆에 반가운 시비(詩碑)가 있다. 유희경과 이매창의 시비(詩碑)다. 이들은 누구이며 왜 여기에 시비가 있는 것일까? 그 연유를 찾아 간다.

촌은(村隱) 유희경(劉希慶)은 천민으로 13세에 아버지를 여의고 3년 시묘살이를 했다. 이를 기특하게 여긴 당대의 양명학자이며 후에 양주 목사를 지낸 남언경이 거두고 예(禮)를 가르쳤기에 유희경은 상장례(喪葬禮)의 전문가가 될 수 있었다. 그 후 유희경은 영의정을 지낸 박순의 사랑을 받아 그의 시풍을 이어받은 시인이 되었다. 유희경이 도봉서원 건설에 남언경(南彦經)을 도와 활약할 수 있었던 것은 이런 인연에서 비롯되었다.

1591년 봄 나이 48세가 된 유희경은 남도를 여행하다가 부안에 들렸다. 이때 시(詩)와 거문고로 이름을 날리던 매창을 찾아갔다. 매창은 물었다. “유(劉)와 백(白) 중 누구냐?”는 것이었다. 당시 천민 시인으로 이름을 떨친 사람이 유희경과 백대붕(白大鵬)이었는데 한양의 유희경이 매창을 알고 있었듯이 매창도 유희경이란 이름을 알고 있었던 것이다.

유희경이 시 한 수 읊는다. 매창에게 주는 시(贈癸娘)였다.

曾聞南國癸娘名 일찍이 남쪽 계랑 이름 들었는데

詩韻歌詞動洛城 시와 노래가 한양을 흔들었지

今日相看眞面目 오늘에야 참모습으로 서로 대하니

却疑神女下三淸 천상의 선녀가 하계 했나 의심 되네

이에 매창도 받는다.

我有古奏箏 제게는 오래 된 거문고 있어

一彈百感生 한 번 타면 온갖 느낌 다 일지요

世無知此曲 세상 사람 내 곡조 아는 이 없었는데

遙和謳山笙 멀리 오신 노래와 젓대가 어울리겠죠

이렇게 20살의 매창과 48세의 촌은은 사랑에 빠졌다. 그러나 2년 후 임진란이 발발하였다. 촌은은 의병 활동을 위해 매창 곁을 떠났다. 이 이별이 15년이란 긴 세월의 이별이 되었다. 아마도 유학에 깊이 천착했던 촌은으로서는 처자가 있는 몸으로 차마 정인(情人)을 만나러 부안으로 가지 못했던 것이었을 것이다. 매창(梅窓) 또한 관(官)에 매인 기생의 몸으로 부안을 떠날 수 없었던 것이다. 그러나 그리움은 어찌하지 못하였다. 낙엽 지는 밤 매창은 그 마음을 시조에 담았다.

이화우(梨花雨: 배꽃 비) 흩날릴 제 울며 잡고 이별한 님

추풍낙엽(秋風落葉:가을 바람에 떨어지는 잎)에 저도 나를 생각는가

천리에 외로운 꿈만 오락가락 하노매라

촌은의 그리움도 그에 못지않았다.

娘家在浪州 그대의 집은 부안

我家住京口 나의 집은 서울에 있어

相思不相見 그리움 사무쳐도 서로 못 만나

腸斷梧桐雨 오동잎 떨어질 때 애간장 끊어지네

이런 그리움의 과정을 거친 후 15년 만에 그들은 다시 재회하여 짧은 기간 꿈같은 기간을 보냈다. 그런 후 다시 이별.

相思都在不言裡 말은 못 했어도 너무나 그리워

一夜心懷鬢半絲 하룻밤 맘고생에 귀밑머리 희었어요

欲知是妾相思苦 소첩의 맘고생 알고 싶으시다면

須試金環減舊圍 헐거워진 이 금가락지 좀 보시죠

매창은 3년 뒤 30대 후반 나이로 세상을 떠나 부안 땅 매창뜸 언덕에 묻혔다.

시비를 뒤로 하고 오르면 우암 송시열이 썼다는 道峰洞門(도봉동문) 제암(題岩: 각자 바위)가 있다. 여기에서 더 길을 오르면 복호동천(伏帍洞天: 범이 웅크리고 있는 별천지)과 천축사(天竺寺)로 갈라지는 길 앞에 도봉서원(道峰書院) 터가 자리잡고 있다. 바로 겸재를 비롯한 조선의 화인들이 그림 속에 남긴 그곳이다.

우선 도봉산이라는 산 이름을 잠시 살피고 가자. 삼국과 신라의 기록은 아직 찾지 못해서 그때의 이름은 필자의 능력 밖 일인데 다행히 고려 시대 이름은 알 수 있게 되었다. 도봉서원 터 발굴 과정에서 발굴된 고려의 혜거국사비(慧炬國師碑)에 견주 도봉산 영국사(見州道峰山寧國寺)라는 명문이 발견됨으로써 견주(見州: 양주의 고려 때 지명) 도봉산이라 불렀음을 알 수 있게 되었다. 그런데 어쩐 일인지 조선 초기 잠시 오봉산(五峰山)이란 이름이 등장한다. 태조 실록에 “오봉산이 무너졌다(五峰山崩)”라는 기록이 있고, 세종실록 지리지 양주목(楊州牧)에는 “오봉산(五峯山): 부(府) 남쪽에 있다(在府南)”라 했고, 세조실록에도 “양주 오봉산(楊州 五峰山)”이라고 불렀으니 이때는 이 산의 대표명(代表名)이 오봉산이었음을 알 수 있다. 그런데 지금 도봉산의 오봉(五峰)을 도봉산을 대표하는 산으로 보아 오봉산이라 했는지? 아니면 선인봉, 만장봉, 자운봉, 신선대, 포대정상 주변 봉우리들을 보고 그렇게 불렀는지는 알 수가 없다.

어쩌면 조선 초기 나라를 찬탈 당하였기에 정통성이 없으니 왕권을 상징하는 일월오봉도(日月五峰圖)를 연상한 것일까? 이어 성종 때 간행된 동국여지승람에 이르면 이 산은 제 이름을 찾아 도봉산이 된다. 양주목에 보면 “도봉산은 주 남쪽 30리에 있다(在州南三十里)”라 하였다. 이후(以後)로도 모든 기록과 지도에는 도봉산이다.

선비들의 핫플레이스에서 도봉산이란 이름이

이곳 도봉산에는 한양 선비들의 핫 플레이스 중 하나인 도봉서원이 있었다. 지금은 서원을 발굴 복원하는 과정에 공사가 중단되어 있다. 서원을 다시 세우려고 기초 발굴을 했는데 고려 영국사 유물이 그릇에 담긴 채로 묻혀 있는 상태로 무더기로 발견된 것이다. 혜거국사비, 가장 오래된 천자문 등 기록 문화의 자료들도 발굴되어 소중한 문화유산이 우리에게 돌아왔다. 본래 서원이 생긴 것은 조선 중기 이후의 일이고, 이곳은 나말여초(羅末麗初)부터 700년을 이어온 대표적 선종 사찰 도봉원(道峰院)이 있었던 곳이다. 불교 국가였던 고려는 역원(驛院)을 운영하면서 지방의 큰 사찰에는 원(院: 국립여관)을 겸하게 하였다. 예를 들면, 중원미륵사는 미륵대원(彌勒大院), 혜음사는 혜음원(惠陰院), 고달사는 고달원(高達院), 도봉사는 도봉원(道峰院), 문경 희양사는 희양원(曦陽院)이었다. 여주 고달사에 있던 원종대사탑비의 기록에 의하면 고려 광종 22년(971년) 황제는 조칙을 내려 ‘국내 사원 중에 도봉원, 고달원, 희양원 세 곳은 전통을 지켜 문하의 제자들이 상속하여 대대로 주지가 되도록’ 하였다. 이른바 황제의 칙령을 받은 부동사찰(不動寺刹)로서 낙하산 인사를 막은 중요한 사찰이었던 것이다.

도봉산이란 산 이름도 도봉원에서 생겨난 이름일 것이다. 고려 현종은 거란의 침략으로 피난길에 나셨을 때 녹양원을 거쳐 이곳 도봉원에서 심신을 추스르고 국사에 임하기도 했다. 대각국사 의천이 천태종을 개창했을 때는 천태종에 소속되었다. 그런 도봉원(도봉사)는 언젠가 영국사(寧國寺)로 이름이 바뀌어 기록에 나타난다. 무학대사와 관련이 있다 하나 분명치는 않다. 김수온의 식우집(拭疣集)에는 ‘영국사’를 읊은 시가 전해지고 동국여지승람에도 영국사가 소개되어 있다. “청룡사, 망월사, 회룡사, 원통사, 영국사(寧國寺)는 모두 도봉산에 있다(俱在道峰山).” 그러면서 서거정이 영국사를 읊은 시 한 편이 소개되어 있다.

山下何年佛刹開 산 아래 어느 해에 절을 열었던가

客來終日足徘徊 객이 와 종일토록 다녀 볼 만하구나

開窓雲氣排簷入 창을 여니 구름 기운은 처마를 밀쳐들고

欹枕溪聲捲地來 베개 베니 물소리 땅을 울려 오는구나

古塔有層空白立 옛 탑은 층층이 공연히 하얗게 서 있고

斷碑無字半靑堆 동강난 비석은 글자도 없이 반은 풀로 덮였구나

殘年盡棄人間事 남은 생엔 인간사 모두 버리고

結社香山擬不回 향산에 결사하여 돌아가지 않으리

다행히 서거정이 읊은 동강난 비석은 우리 시대에 도봉서원 터 발굴 과정에서 우리에게 돌아 왔다. 그러나 흰 탑은 영영 행방이 묘연하다.

언젠가 영국사는 없어지고 그 자리에 선조 6년(1573년) 도봉서원이 세워진다. 양주 목사 남언경(南彦經)이 주도하고 촌은 유희경(劉希慶)이 안팎의 일을 맡아 도왔다. 사림의 거두 정암 조광조를 배향했고 곧 사액서원(賜額書院)이 되었다. 그 후 1696년 우암까지 배향되었으니 1871년 대원군에 의해 서원이 철폐될 때까지 자못 위세가 당당하였다.

현종 영조 때의 선비 김영행(金令行)은 도봉서원의 폐단을 논하고 개혁을 추구하는 글을 올렸으니 여느 서원 못지않게 도봉서원도 폐해가 심했던 것 같다. 서원이 정암과 우암을 배향하고 사액(賜額)까지 받으면 감히 누가 무슨 말을 할 수 있었겠는가?

이곳은 선비들의 핫 플레이스였다. 경치 좋지, 사림(士林)의 거두를 모셨지, 사액서원이 되었지, 한양에서 가깝지, 이러하니 한양 유생들의 인기 코스였다. 따라서 도봉서원에 다녀간 기록과 시(詩)가 많이 전해지고 있다(김수온, 서거정, 이정귀, 송시열, 이민구, 성여학, 김창협, 이안눌, 정약용, 어유봉, 김상헌 등등). 그림도 예외는 아니었던 것이다.

그뿐만이 아니다. 서원 앞 계곡에는 이곳을 다녀간 이들이 남긴 각자(刻字)가 바위에 남아 있다. 계곡은 출입금지 되어 있고, 별도의 안내 프로그램이나 사진과 내용을 설명하는 안내판도 없어 아쉬울 뿐이다.

아래와 같은 각자들이 남아 있다

舞雩臺(무우대), 光風霽月(광풍제월), 霽月光風更別傳 聊將絃誦答潺授(제월광풍갱별전 료장현송답잔수), 高山仰止(고산앙지), 濂洛正派 洙泗眞源(염락정파 수사진원), 伏虎洞天(복호동천), 문사동(問師洞), 鍊丹窟(연단굴) 등.(글이 길어져 설명은 생략하오니 서울시가 발행한 ‘서울금석문대관’을 참고하십시오)

이제 도봉서원에서 읊은 그 시대 사람들 글 몇 개 읽어 본다. 백사 이항복의 ‘도봉서원(道峯書院)에 묵으면서’ 절구 세 편 중 한 편만 보자.

道峯霜色隱寒林 도봉산 단풍 빛은 찬 숲에 은은한데

深磵響空生薄陰 깊은 계곡 메아리는 얇은 그늘에서 나누나

石老苔荒人去遠 돌은 늙고 이끼 거칠며 사람 멀리 떠났으니

峩洋誰和絶絃琴 줄 끊긴 거문고로 아양곡을 누가 화답하리오

(기존 번역 전재)

우암의 시 한 편, 한편의 절구에서도 요순을 찾는다.

蒼崖削立洞門開 푸른 절벽 깎아 세운 듯 동구 열렸으니

澗水潺湲幾曲廻 계곡 물 잔잔히 몇 굽이 돌아왔나

堯舜君民當世志 요순 시대의 임금과 백성 만들려는 당시의 뜻 어디 가고

廟前空有後人來 사당 앞에 부질없이 후인들만 찾아오네

(기존 번역 전재)

다음은 장동 김씨 농암 김창협, 그들답게 ‘갬성적’이다.

萬丈峯頭西日照 만장봉 꼭대기에 저녁 햇살 비치는데

冥冥雲氣散猶遲 먹구름 흩어지기 어이 저리 더디는고

好雨不應愁客意 단비는 객의 마음 헤아릴 리 있으랴

春山無那有佳期 봄 산은 유람 언약 모른들 그 어떠리

隔林黃鳥空千囀 숲속의 꾀꼬리는 부질없이 꾀꼴꾀꼴

近水桃花亦一時 물가의 복사꽃도 한철이라 울긋불긋

把酒吟詩唯爾待 그대들 모여들어 술잔 들고 시 읊으며

攀蘿跂石摠相思 덩굴 잡고 바위 탈 일 그리울 뿐이로세

(기존 번역 전재)

시(詩)만 있는 것이 아니다. 산문 중에 그래도 멋쟁이들의 이야기 한 편 읽고 가자. 월사 이정귀(月沙 李廷龜)와 백사 이항복(白沙 李恒福)이라면 요즈음 사람 술자리에 모셔도 어울릴 분들이다. 400여 년 전 이들은 오늘의 필자처럼 다락원을 지나 도봉산 계곡으로 들어갔다. 그때의 일을 월사가 ‘유도봉서원기(遊道峰書院記: 도봉서원답사기)로 기록하였다.

그때 두 사람은 조정에서 물러나 한가한 시간을 보내고 있었는데 월사 이정귀가 백사에게 수락산과, 도봉산에 새로 생긴 계당(溪堂: 도봉서원에 새로 지은 계곡가 건물)에 유산(遊山: 산행)가자 제안하였다.

백사가 흔쾌히 말하기를 ‘수락산은 내가 날마다 가는 곳이니, 나는 도봉산에 가 보고 싶구려. 그대와 함께 가니, 매우 즐거운 일이오.’ 하고는, 즉시 아이를 불러 지팡이와 신발, 복건(幅巾)과 평상복을 준비하게 하여 여장을 갖추어 노새를 타고 나섰다.

개울을 따라 갈대숲 사이로 난 길을 수십 리 가서 다락원(樓院)의 대로를 지나 동구로 들어서니, 이미 다른 세계였다.

沙翁忻然曰: 水落吾常日往 道峯吾願也 與君行甚樂事也 卽呼兒整杖屨幅巾布衣 跨騾而出 沿溪行蘆葦間數十里 歷樓院大路入洞口 已是別境

이때 백사는 벼슬길을 물러나 수락산 아래 노원(蘆原村)에 우거하고 있었는데 아마도 중랑천 갈대숲 길을 노새를 타고 지난 후 지금 도봉산역 앞 윗다락원에 이르렀을 것이다.

이들은 침류당에서 묵었다. 그 밤을 지낸 월사의 기록이다.

사당에 참배한 뒤 무릇 앉을 만하고 거닐 만한 바위나 언덕은 모두 맘껏 노닐고, 지친 몸으로 돌아와 침류당 동루에 앉았다. 누각은 예전에는 없던 것을 지금 증축했다 하는데 매우 깨끗하여 좋았다. 밤에 침류당에 묵었다. 물결 소리는 침상을 흔들고 산 위 달은 문에 비쳐들어 삼경에 잠에서 깨니 마치 꿈속에 삼협(三峽)을 지나가는 것 같았다. 백사(이항복)가 나를 발로 치며 말하기를, ‘이러한 좋은 경치를 어찌 만나겠나?’ 하기에 술을 가득 부어 몇 잔을 마신 다음 명한에게 노래하게 하고 앞뜰을 거닐면서 소자첨(蘇子瞻: 소동파)의 적벽부(赤壁賦)를 낭랑하게 읊조리니, 표연히 바람을 타고 등선(登仙: 신선이 됨)하는 기분이었다. 생각해 보니 내가 옛날에 이곳에서 삼추(三秋: 세 번의 가을, 즉 3년. 젊은 날 수몽 정엽과 이곳에서 과거 공부함)를 지냈으나 이 밤처럼 청아한 경치를 만난 적이 없었다. 이에 옛날에는 아예 이곳에서 노닌 것이 아니었고 이제야 비로소 이곳에서 제대로 노닌다는 것을 알겠구나.

拜祠訖. 凡石若丘之可坐可步者. 靡所不盡意. 倦歸坐枕流堂東樓. 樓卽舊無而今增. 淸絶可愛. 夜宿枕流堂. 波聲撼床. 嶺月入戶. 三更睡起. 若夢中度三峽也. 沙翁蹴余曰. 能會此勝否. 遂引滿數杯. 令明漢歌. 仍散步前除. 朗吟子瞻赤壁賦. 飄然有御風登仙之想. 念我昔寓此盡三秋. 未嘗遇此夜淸致. 於是知昔之未始遊. 遊於是乎始.

많고도 많은 옛글 중 몇 개만 뽑아 소개하는 아쉬움이 남는다. 영국사(도봉사) 터 / 도봉서원 터는 몇 년을 빈터로 남아 있다. 영국사와 도봉서원의 역사가 중첩된 까닭이다. 옛이야기를 담고 채우지 않은 터로 남았으면 좋겠다.

이제 영국사와 도봉원의 흔적은 없지만 조선 후기 언제쯤인가 도봉원과 영국사를 이어 도봉사란 이름을 붙이고 다시 세운 앞고개 넘어 도봉사를 찾아가 보아야겠다. 노스님의 청아한 염불 소리가 늦여름 매미 소리와 어울려 시간을 넘나들고 있었다. (다음 회에 계속)

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제730호

제730호