(문화경제 = 이한성 옛길 답사가)

매월당의 발길은 치악산을 지나 지금의 횡성(橫城) 강림면(講林面)이 된 곳의 각림사(覺林寺)로 향했다. 매월당 당시에는 원주 땅이었다.

매월당의 시(詩) 치악산에서 보았듯이 매월당은 치악산 북쪽을 돌아가는 평해로(관동대로)를 지나지 않고 산길을 넘어간 것으로 보인다. 지금도 변함이 없지만 원주 관아(시내)에서 동쪽으로 가는 길은 세 갈래였다. 첫 길은 관동대로로서 치악산을 북쪽으로 우회하여 횡성 – 평창 - 대관령을 넘는 나라의 큰길이었다. 둘째는 남으로 길목을 잡아 치악산 남쪽 신림면을 우회하여 영월 - 정선으로 향한다. 이 두 길은 평지 길로서 큰길인데 근세에 와서 모두 찻길이 되었다.

그런데 또 하나의 길로 치악산을 넘는 길이 있었다. 횡성 강림면(講林面)이나 영월 주천면(酒泉面)으로 향하는 산길이다. 이제는 모두 차를 타고 이동하는 시대가 되었지만 매월당의 시대에 일반 백성들은 말이나 나귀를 탈 형편이 아니었다. 운수행각(雲水行脚)의 매월당이야말로 더욱 그랬으리라. 신역이 고되더라도 빠른 길을 택했을 것이니 자연히 산 넘는 고갯길을 택했을 것이다. 지난 호에 살핀 매월당의 시 치악산을 보면 충분히 어림할 수 있다.

구비길 층층봉에 잔설은 아직인데

바위 감돌아 잔도길(棧道)에는 저녁 구름 짙구나

(路轉層峯殘雪在。巖廻石棧晚雲濃)

매월당이 넘었을 산길은 지금도 고스란히 남아 있다. 원주 관아(시내)에서 봉산천(鳳山川: 원주천)을 건너면 봉산(鳳山)을 만난다. 이 동네 지명은 이제 봉산동이 되었다. 그 동쪽 치악산 아래 동네는 행구동인데 산 아래에는 관음사가 자리 잡고 있다. 여기에서 고갯길은 시작된다.

치악산 허리를 넘는 이 고개 이름이 곧은재(곧은치)라 하는데 지금은 곧은재탐방지원센터가 자리 잡고 있다. 고갯마루에 오르면 상원사에서 출발해 남대봉 ~ 향로봉을 지나 이곳 곧은재에 이르고 이어 원통재 ~ 황골삼거리 거쳐 비로봉에 오르는 치악산 종주 코스와 만난다.

매월당은 이 고개를 그대로 넘어 산 아래 부곡리(釜谷里)로 내려갔을 것이다. 내려가는 길에는 부곡폭포가 있다. 매월당은 “큰 소(沼, 泓)에는 봄물 흐르고 바위는 이끼 끼어 미끄럽다(一泓春水莓苔滑)”고 했다. 부곡리라는 이름이 큰 가마솥 같은 물웅덩이를 뜻하는 가마소(釜谷)이다. 숲 우거진 폭포 아래 소(沼) 옆 바위는 우리 시대 등산화도 미끄러운데 짚신 발에는 많이 미끄러웠을 것이다.

이렇게 내려간 산 아래 마을이 부곡리이다. 부곡탐방지원센터가 있다. 우리 시대에 와서 누가 고갯길을 넘어 다니겠는가? 자연히 길은 끊겼는데 등산객이 늘다 보니 이제는 고갯길로서의 기능이 아니라 치악산 비로봉 오르는 산행 들머리가 되었다. 치악산을 가장 쉽게 오르내리는 코스는 곧은재탐방소와 부곡탐방소이니 치악산 정상길 쉽게 나설 이는 메모해 두시길.

이곳 부곡 골짜기에서 시작한 물줄기는 강림천이 되어, 태기산에서 발원해 흘러온 주천강과 강림리 마을 앞에서 합류하여 영월의 서편과 치악산의 동편을 맑고 아름답게 흐른 뒤 계방산에서 온 평창강과 합류하여 남한강으로 흘러든다. 오늘 아침 마신 차 한 잔에도 이 물 한 방울 섞여 있을 것이다.

고개를 넘은 매월당은 이제 개울을 따라 내려간다. 중간중간 기암이 우뚝한 강림천은 지금도 경관을 이루는데 매월당 시절에는 더 아름다웠을 것이다.

강림 마을이 가까울 즈음 절벽 위 언덕에 작은 각(閣)이 세워져 있다. 각에는 태종대(太宗臺)라는 편액이 있고 그 안에는 비석이 서 있는데 주필대(駐蹕臺)라 쓰여 있다. 동국여지승람 고적조에 태종대나 주필대라는 이름이 없는 것으로 보아서는 이런 각(閣)이나 비석은 당시 아직 세워지지 않았던 것 같다.

여기에서 태종이 왜 나오고 주필은 무엇인가? 이 수수께끼를 풀려면 고려말(高麗末)로 넘어가야 한다.

세상이 어지럽자 후세에 원주 원씨(元氏) 중흥조로 불리는 운곡 원천석(耘谷 元天錫)은 치악산 동쪽 골짜기 변암(弁岩) 마을로 은거하고 누졸재(陋拙齋)라는 작은 거처를 마련하였다. 여기에 살면서 그는 이 지역 절에 머물기도 하고 이곳 승려들과도 깊은 인연을 맺었다. 특히 가까웠던 곳은 어머니의 영혼을 모셨던 환희사와 영천사(靈泉寺), 각림사(覺林寺)였다. 특히 각림사 출신 신조(神照)대사는 중앙으로 와 당시 신흥 세력 이성계와도 가까운 멘토의 한 사람이었다.

아마도 그 인연이었는지 이성계는 영민한 다섯째 아들 방원(芳遠)을 머나먼 이곳 각림사로 보내어 과거 공부에 전념토록 한다. 기록에 의하면 그때 각림사에는 퇴락한 두어 간의 불우(佛宇: 절집)가 있었다 하니 호화 유학은 아니었던 모양이다. 그럼에도 각림사 승려들은 방원을 잘 배려해 주었고, 다행스러웠던 것은 운곡 원천석이 가까운 변암마을에 있었으니 이 두 사람은 자연히 묻고 가르치는 사제관계(師弟關係)가 되었다 한다. 그 결과 방원은 과거에 소과, 대과를 통과하여 어엿한 고려국 관리가 되었다.

태종이 여섯 번이나 강무했던 원주 땅

그런데 세상은 바뀌었다. 왕(王) 씨는 지고 이(李) 씨가 새로운 나라를 세우니 운곡은 그 쓸쓸함을 달랠 수가 없었다. 방원은 스승의 고마움을 잊지 못했고, 드디어 그가 임금이 되자 스승을 찾아오게 된다. 그 형식은 강무(講武)라는 것이다. 강무는 군사 훈련을 목적으로 군사를 동원하여 사냥하면서 실제 훈련을 겸하는 방식이다. 무가(武家) 집안 출신인 태종은 문무를 겸한 임금이었기에 다목적 군사 훈련을 실시했던 것이다.

치악산 지역에서 국왕의 강무 행사는 총 6회 실시되었는데,

1414년(태종 14) 가을에 이루어진 강무는 윤9월 3일 도성을 출발하여 양근, 횡성의 사기소 및 각림사, 실미원(횡성), 원주, 광주(廣州) 등지에서 유렵(遊獵)하고 윤9월 19일 환궁한 17일간의 일정이었다.

또 1415년(태종 15)에도 양근, 치악산, 대화역, 미면산, 진보역, 방림역, 횡성 실미원 등지로 강무하였고,

1417년(태종 17) 2월에도 10여 일 강무,

이후 태종은 1418년 세종에게 선위를 하고 그 이듬해인 1419년(세종 1) 11월 상왕으로서 국왕(세종)을 대동하고 강무를 시행하였다. 특히 1419년 강무 때는 군마(軍馬)만 1만여 필이 동원되었다니 실전을 방불케 하는 대규모 행사였다. 이 정도였다면 요동 정벌에 나설 만도 했을 것이다.

이후에도 1421년(세종 3) 2월 말~3월 12일까지 상왕과 세종이 함께 횡성, 원주, 평창 등지에서 강무를 시행하였으며, 태종이 서거한 후인 1426년(세종 8) 2월에도 강무를 시행했는데 그 이후에는 강무의 기록은 찾을 수 없다.

아쉬운 점은 태종이 서거한 후부터 조선은 급속도로 유학에 빠져 문약(文弱)의 길로 들어섰다. 그 끝이 왜란, 호란을 거쳐 끝내 나라를 빼앗기는 국치의 날을 맞았던 것이다.

다시 돌아가면, 이렇게 강무 길에 나선 태종은 각림사를 찾았음이 여러 기록에 보인다. 이때 태종이 운곡을 만나러 그 처소를 찾아갔다고 한다. 운곡이 은거한 처소는 태종대가 있는 14번 농촌 길(포장도로)에서 강림천 따라 잠시 올라가면 가래골로 갈라지는 지천이 있는데 이 지천 중간 옛 화전민 촌 위쪽에 있었다. 지금은 폐촌이 된 가래골 마을이다. 운곡은 집 이름을 누졸재(陋拙齋)라 하고 집이나 자신이나 누추하고 옹졸하다고 스스로 부끄러워했다. 이곳에는 후세에 누군가 ‘耘谷先生遺址(운곡선생유지)’라고 돌에 새겨 세워 놓았다. 운곡이 올라다녔다는 변암(弁岩)은 이 폐촌을 지나 비로봉 오르는 길 중간에 있다. 운곡은 변암을 지나 비로봉에 올랐을 것인데 이제는 아무도 다니지 않는 폐로가 되었다.

이 변암에는 후손이 새긴 글이 남아 있다. 필자가 가지 못했기에 글만 옮긴다.

돌 틈 사이 구멍 뚫어 항상 목을 축이고, 산나물 거두어 가난을 달래시었고.

운곡 선생의 이름은 천석인데, 고려 말에 이 산 아래에서 은거하시었다.

우리 태종께서 감반(은 나라 고종의 스승)과 같은 은혜 감사하여, 거듭거듭 부르셨으나 이르지 않으셨도다. 초막에 행차하시었느나 선생은 피하여 이곳 변암으로 들어오셨다. 숭정 후 여든 해 기묘년(1723년) 후손 상중이 기록함

(능력이 부족하여 더 이상 그 뜻을 높일 수가 없습니다.)

弁岩 閒穿石常時渴水 拾山蔬且慰貧 耘谷先生諱天錫 麗末隱居此山下 我太宗以甘盤舊恩 累召不至 幸其廬先生避入于此

崇禎後八十癸卯後孫尙中識

(不起上高其義)

자신의 조상은 이보다 더 덕이 높은데 능력이 부족하여 표현할 수 없다고 엄살을 떤 후손 상중도 재미가 있다. 걱정 마시라. 상중 후손님. 미수 허목 선생이 쓴 ‘운곡(耘谷) 선생 묘명(墓銘)’이 빛나게 해드리고 있으니.

바위 굴에 든 선비

때맞춰 거취 정했네

설령 세상에 나서지 않아도

그 의지 내려놓지 아니하고

그 몸 욕되지 아니하여

후세에 가르침을 세웠나니

하우, 후직, 백이, 숙제와 한 가지어라

선생이시여 가히 백대의 스승이어라

巖穴之士 趣舍有時 縱不列於世 能不降其志 不辱其身 敎立於後世

則禹稷夷齊一也 先生可爲百代之師者也

한편 강무 길에 나선 태종은 스승 운곡을 찾아 그의 집으로 향한다. 가래골 입구에 오자 한 노파가 바위에 앉아 있었다. “운곡 선생은 어디로 가셨소?” 노파는 손을 들어 한 곳을 가리켰다. 그 바위가 횡지암(橫指岩)이다. 선생을 만나지 못한 태종은 강림천 절벽 바위에 앉아 선생을 기다렸다고 한다. 기다려도 기다려도 선생은 오지 않았다. 그도 그럴 것이 노파에게 임금이 묻거든 딴 곳을 알려 주라고 짜고 당신은 산속 변암으로 올라갔으니 말이다. 태종을 만나면 틀림없이 출사(出仕)하라 했을 것이고 고려의 신하로서 어찌 조선 조정에 출사하겠는가? 그렇지만 왕명을 어길 수 없으니 출행랑을 쳤을 것이다. 이날 태종이 머물던 그 절벽을 훗날 주필대(駐蹕臺)라 해서 비석을 세웠는데 누가 머물렀는지 분명히 하고자 했음인지 태종대(太宗臺)라 실명화하였다. 태종대 비각에서 샛길을 따라 강림천으로 내려서면 바위 절벽에 太宗臺(태종대)라고 쓴 각자(刻字)가 힘차게 남아 있다. 이 각자를 살피면 많은 선비들이 각자 곁에 먹으로 쓴 작은 글씨들이 풍우에 씻겨 흔적으로 남아 있다. 매월당이 지날 때도 운곡과 태종의 인연은 전해졌을 터이지만 태종대니 주필대니 하는 기념물들은 없었기에 매월당의 기록에는 남지 않은 것 같다.

왕이 머물렀던 태종대

이제 태종대를 지나 강림천을 따라 내려오면 노구소마을 아래 강림천에 깊은 소(沼)가 있는데 그 이름이 노구소(老嫗沼)다. 늙은 할미 소(沼)라는 뜻이다. 어찌 이런 이름이 붙었을까? 앞에서 보았듯이 임금께 거짓말을 했으니 차마 그 죄스러움을 견딜 수 없어 이곳에 몸을 던져 속죄했다는 이야기가 전해진다. 후세 사람들은 노구소가 내려다보이는 언덕에 할미의 사당 노구사(老嫗祠)를 지어 이 할미의 충절을 기리고 있다. 노구사 앞마당에는 태종, 운곡, 할미 세 사람을 형상화한 조각품도 조성해 놓았다. 사당 대문은 열려 있는데 인사라도 드리려 했건만 할미를 모신 방문은 꼭꼭 닫혀 있었다. 문틈으로 뵙고 인사드리고 내려왔다.

강림천 옆 14번 길을 따라 내려오면 강림면(講林面) 사무소에 이른다. 요즈음 지방의 면 소재지가 그렇듯 사람들 모습을 찾기 힘들다. 면사무소 앞마당에는 이 고을 연혁이 새겨져 있다. 강림(講林), 지금은 사라진 각림사(覺林寺)에서 온 이름이라 한다. 각림(覺林)이 조선 후기에 이미 강림이 되었다고도 하고, 일제가 행정구역을 개편할 때 강림이 되었다고도 한다. 이제 와서 굳이 되돌아갈 것까지야 없겠지마는 이 고을 사람들이 내력은 알고 지내면 좋을 것 같다.

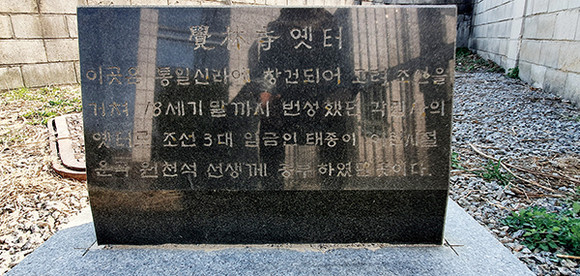

면사무소, 중학교를 지나 너른 밭 끝에 우체국과 교회를 만난다. 강림천은 이 앞에서 비로소 주천강(酒泉江)의 일부가 된다. 교회와 우체국과 너른 밭에 각림사(覺林寺)가 있었다. 각림사는 기록에는 없지만 발굴된 기와편(조각)들을 보면 적어도 후기신라에는 자리 잡고 있었던 절이다. 고려에는 천태종 소속으로 치악 동쪽의 대표적 사찰이었는데 고려말에는 퇴락하였다 한다. 그러다가 태종과의 인연으로 크게 중창불사를 하여 대찰로 자리 잡았다. 그 후 각림사에 대해서는 여러 기록이 전해지는데 동국여지승람의 기록을 보자.

“각림사(覺林寺)는 치악산의 동쪽에 있다. 우리 태종(太宗)이 잠저(潛邸)에 있을 때 여기서 글을 읽었다. 뒤에 횡성에서 강무(講武)할 때, 임금의 수레를 이 절에 멈추고 고로(古老)들을 불러다 위로하였다. 절에 토지와 노비를 하사하고 고을의 관원에게 명령하여 조세, 부역 따위를 면제하여 구휼하게 하였다.”

변계량(卞季良, 1369~1430년)의 시가 소개되고 있다.

치악은 동해에 이름 높은 산이요

이 산속 절 중에는 각림사가 최고로다

구름 연기 바위 골에 몇천 년 되었는고

지령(地靈: 지신)이 옹위하니 천룡(天龍)이 모였구나

雉岳爲山名東海 山之寶刹覺林最 雲煙岩壑幾千年 地靈擁衛天龍會

연전(年前) 운곡과 매월당의 발자취를 찾으러 강림을 찾아갔다. 그곳에 각림사(覺林寺)의 흔적은 정말 아무것도 없었다. 운곡, 태종, 매월당 등 당대를 대표하던 이들이 머물고 거쳐 간 곳. 모두가 공(空)으로 돌아갔구나. 절터는 교회와 우체국과 빈 밭이 되었고 우체국 담 아래에 정말로 초라하게 세운 강림사 터라는 표석이 전부였다. 이미 여지도서(1757~1765년)에도 폐사되었다고 했으니 무엇이 남아 있겠는가?

섭섭한 마음에 밭을 돌아다니고 교회(강림성결교회)의 앞마당과 뒤뜰을 어슬렁거렸다. 어떤 아저씨가 어떻게 왔느냐고 말을 건다. 그분은 이 교회 목사님이었는데 믿음이 많은 목회자 같았다. 이 교회를 지을 때 정지 작업을 하다 보니까 무늬가 새겨진 많은 기와가 쏟아져 나오더라는 것이다. 아, 명문(銘文)이라도 남아 있는 기와가 있을 수 있었을 텐데…. 절터며 기와편이며 운곡이며 매월당이며가 목사님께는 관심사가 아니어서 나이 들어가고 줄어드는 신도들 걱정 이야기를 한참 나누다 돌아왔다.

고려말 운곡은 각림사와 친분이 두터워 몸이 불편할 때는 누졸재에서 내려와 각림사에 머문 날이 종종 있었던 것 같다. 그날도 늦은 봄비가 내리고 있었는데 산 너머 영천사(靈泉寺) 당두(堂頭: 주지)가 술 한 병을 보내왔다. 상처한 몸으로 봄비 속에 술 한잔하며 그 고마움을 시로 적었다(雨中. 謝靈泉堂頭送酒, 覺林住詩也)

꽃 지는 절 난간에 봄비 소슬하게 내리고

병든 나그네 혼자 하릴없이 사립문 닫았네.

여악(廬岳)에서 온 술 한 병 적적한 마음 달래주어

거나하니 세상 낌새 모두 잊었다네

광풍 일어 붉은 꽃 모두 떨어진 뒤

연초록 고루 퍼지고 이슬비는 소록소록

술기운에 온갖 시름 물리치니

아쉬운 봄 새 시(詩)나 한가로이 지어 보리

洛花春檻雨霏微 病客無聊獨掩扉 廬岳一壺來慰寂 陶然身世㧾忘機

嫣紅掃盡狂風際 嫩綠初均小雨餘 賴此麯生攻萬恨 惜春新句等閑書

이러던 운곡은 세상을 떠난 후 산 너머 행구동 동쪽 언덕에 조촐하게 묻혔다. 선생의 묘소에 들리던 날 아차 술 한 병 들고 가는 것을 잊은 일이 내내 죄송스럽다.

그 후 약 100년 뒤, 각림사를 찾아 묵어간 행각승(行脚僧)이 있었다. 1460년(세조 6년) 봄이었다. 매월당이다. 그는 운곡과는 달리 각림사에 묵으면서 대장부로서 삶을 말하고 승경(勝景)이 다하도록 돌아다니겠다고 한다. 이날의 결심 때문이었을까? 그는 이후에도 영동, 명주, 호남, 경주 등등으로 일생의 많은 시간을 운수행각하며 보냈다.

각림사에 묵으며

맑고 깨끗함(淸寒)을 나 홀로 자소(自笑)하여 티끌 세상 멀리했네

연전(年前)부터는 산 보는 습관도 절로 생겨났지

관서 천 리 길 일찍이 지팡이 날렸는데

이제 관동길에 두 신짝 끄는구나

각림사는 예부터 오래된 절이라서

소나무 회화나무 속 누각이 우뚝하군

죽순처럼 우뚝한 곳 종(鐘)은 높이 달려 있고

주렴은 사르륵 구름 창에 흔들리네

대장부 죽지 않고 먼 길 나서기 좋아하니

어찌 마른 나무처럼 오똑하니 앉았겠나

게다가 승경(勝景)이 다하도록 평생 일로 작정했으니

그 기상 우뚝한데 꺾을 일 뭐 있겠나

宿覺林寺

自笑淸寒謝塵迹。年來自有看山癖。關西千里曾飛筇。又向關東曳雙屐。覺林自是古招提。松檜陰中聳樓閣。玉筍巍峨揷高鍾。珠簾淅瀝搖雲窓。丈夫未死愛遠遊。豈肯兀坐如枯椿。且窮勝景作平生。其氣崒嵂何由降。

매월당이시여, 길 위의 삶이여.

제801호

제801호