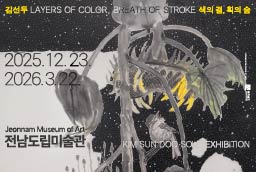

아모레퍼시픽미술관(APMA)이 2025년 하반기 현대미술 기획전으로 동시대 추상회화의 거장 마크 브래드포드(Mark Bradford)의 아시아 최대 규모 개인전 《Mark Bradford: Keep Walking》을 선보인다.

30대에 늦깎이로 예술 교육을 받은 그는, 평범한 일상의 재료를 정치적 언어로 승화시키는 독창적인 미학으로 2017년 베니스 비엔날레 미국관 대표, 2021년 타임지 선정 '세계에서 가장 영향력 있는 인물 100인'에 선정되는 등 국제적 명성을 확립했다.

이번 회고전은 작가가 20여 년간 구축해 온 독자적인 예술 세계, 즉 '사회적 추상화'의 정수를 한자리에서 조망한다. 브래드포드는 로스앤젤레스 거리에서 수집한 전단지, 신문지, 파마용 종이 등 도시의 부산물을 캔버스에 겹겹이 쌓고 긁어내고 찢어내는 과정을 통해, 인종, 계층, 젠더, 도시 공간 등 현대 사회의 구조적 모순과 폭력을, 웅장하고 밀도 높은 대형 추상회화 속에 응축해 표현한다.

시각과 촉각, 청각을 넘나드는 그의 작품은 단순히 회화의 형식을 실험하는 것을 넘어, '사회적 기억을 다루는 추상'으로서 억압된 존재들의 삶과 저항의 서사를 담고 있다. 화려한 색채와 거친 질감 속에 현대 사회의 단절, 차별, 억압이라는 숨겨진 이면을 담으며 찢긴 인간의 정체성과 세계 질서의 모순을 예리하게 포착한다.

전시장 초입, 약 600제곱미터에 달하는 바닥 전체를 뒤덮는 대형 설치 작품 ‘떠오르다(Float), 2019’는 관람객을 수동적인 감상자에서 능동적인 참여자로 전환시킨다. 수백 개의 찢어진 종이와 끈을 이어 붙인 작품 위를 '걷는' 행위는, 그의 예술적 태도인 'Keep Walking'을 직접 경험하게 하며, 사회적 차별과 억압의 지형 위를 버티고 나아가야 하는 주체성의 선언과 그 미묘한 변형을 작품의 일부로 남긴다.

'엔드페이퍼' 속 이중 언어

마크 브래드포드의 초기이자 가장 대표적인 조형 언어인 ‘엔드페이퍼(Endpaper)’ 연작은 개인의 경험과 정체성에 대한 고민, 구조적 비판이 교차하는 지점이다. 작가에게 유년 시절 어머니의 미용실은 흑인 공동체의 고통과 연대가 얽힌 '작은 광장'이자 예술적 영감의 원천이었다. 미용실에서 머리카락을 감싸던 얇고 반투명한 '엔드페이퍼'는 흑인 여성의 노동과 돌봄의 기억을 담은 매개체다. 작가는 이 종이의 가장자리를 성냥개비나 토치로 그을려 캔버스 위에 조밀한 격자 구조로 배열했다. 이 '그을린 표면'은 겉은 까맣게 그을린 듯 보이는 흑인의 표면과 그로 인해 고통받고 찢긴 각 인간 개체의 상징을 내포하는 듯 나열돼 있다.

이 종이 조각들은 조밀하게 줄지어 격자(Grid) 구조를 형성한다. 근대 추상 회화에서 몬드리안, 아그네스 마틴 등이 격자를 회화의 '목적지'로 삼았다면, 브래드포드에게 이 격자는 회화적 여정의 '출발점'이자 사회가 개인을 규정하고 통제하는 억압된 틀을 상징한다. 동시에 그의 격자는 단단한 통제라기보다는 '흔적'과 '길'이 교차하는 열린 구조로도 기능한다.

브래드포드는 이 연작을 통해 얇은 종이 한 장에 개인의 감정과 사회적 조건, 그리고 공동체의 기억을 '기입'하며 추상 회화가 가장 현실적인 정치적 그릇이 될 수 있음을 입증한다.

연작 가운데 ‘불안한 동네(Insecure Neighborhood), 2003’는 정돈된 격자 위에 다양한 색과 질감의 도시적 흔적을 층층이 쌓아 올려, 도시 환경 속의 축적된 시간성을 시각화한다. ‘믿음의 배신(The Betrayal of a Belief), 2024’과 ‘심장이 뛰는 쪽(The Way Your Blood Beats), 2024’은 고정된 격자 안에서 개인이 자율성과 회복력을 발휘하며 자신만의 경로를 탐색하는 과정을 보여준다. 특히 ‘심장이 뛰는 쪽’은 제임스 볼드윈의 문장을 인용해 외부 질서가 아닌 내면의 심장이 뛰는 길을 따르려는 태도를 상징한다. ‘변화보다 눈물이 쉽다(It's Easier to Cry Than to Change), 2024’는 한층 느슨해진 구성과 그을린 자국들로 변화에 따르는 불안과 저항의 심리를 감각적으로 드러낸다.

착취와 이주, 그리고 소수자의 몸

브래드포드의 작업은 거리의 파편들을 모아 주류 사회가 숨기려는 진실이나 이면을 드러내는 데 집중한다.

‘광고 포스터 변형’ 연작은 로스앤젤레스의 저소득층 지역에서 발견되는 '긴급 광고' 전단지들을 회화 재료로 삼아, 당대 도시의 현실을 고고학적으로 발굴한다. '즉시 현금 지급' 문구로 강제 이주와 경제적 착취를 상징하는 ‘명백한 운명(Manifest Destiny), 2023’은 "조니가 집을 삽니다(JOHNNY BUYS HOUSES)"라는 문구를 통해 19세기 미국의 서부 확장 이데올로기와 21세기 부동산 투기 자본, 젠트리피케이션이 공통적으로 야기하는 '강제 이주'의 폭력성을 담고있다.

마치 중세 제단화처럼 구성된 세 개의 캔버스는 이 세속적인 폭력의 집요함과 느린 재난을 성찰하게 한다. ‘무제(상업 포스터) 2024’ 연작에서는 "신용 회복", "압류 방지", '긴급 광고'와 같은 문구가 드러내듯, 소비 욕구가 아닌 공동체의 절박한 필요성을 기록한다. 작가는 거리의 시각 언어와 찢고 덧붙이는 과정을 거친 작품 표면을 결합해 작품을 시대적 기억과 감각이 응축된 풍화된 유적처럼 연출한다.

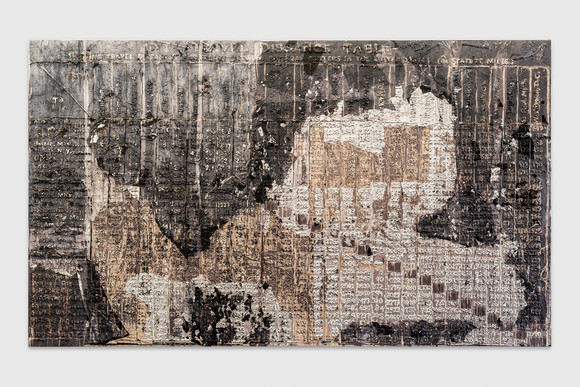

기차 시간표 연작, 대이주의 물리적·심리적 무게

‘기차시간표(Train Timetables)’ 연작은 1910년부터 1970년 사이 600만 명의 흑인들이 짐 크로우 법, 경제적 억압, 인종 폭력을 피해 남부에서 북부와 서부로 이동했던 '대이주(Great Migration)'의 역사적 서사와 그 무게를 다룬다. 작가는 실제 기차 시간표를 변형해 불안정한 삶의 이동성을 물리적, 시각적으로 표현한다.

특히 파편화된 종이층, 색면, 침식된 표면은 혹독했던 이주민들의 역사적 상처와 미래에 대한 열망을 동시에 느끼게 하며, 추상적 형태를 통해 감정의 서사를 시각화한다. 연작 중 ‘내가 무엇인지 모르겠다(I Don't Know What I Am), 2024’는 기차 시간표에서 따온 도시 이름과 숫자를 반복적으로 배열하여, 대규모 이주를 겪은 사람들이 느꼈던 심리적 여정과 정체성의 혼란을 시각적으로 표현한다. 이는 이주민들의 불안정한 마음의 지도와 정체성의 상실을 효과적으로 대변하고 있다. ‘공기가 다 닳아 있었다(The Air Was Worn Out), 2025’는 급격한 이주와 지속되는 차별 속에서 이미 '소진된' 미국 사회에 대한 회한을 불러일으킨다.

이 밖에도, 이번 전시에서 처음 선보이는 신작 ‘폭풍이 몰려온다(Here Comes the Hurricane), 2025’ 연작은 허리케인 카트리나 재난과 이후의 사회적, 제도적 실패를 다룬다. 산화된 검은 종이에 금빛 무늬를 입혀 거센 바람의 결을 추상적으로 해석하고, 그 위에 미국 최초의 드래그 퀸인 윌리엄 도어시 스완의 형상과 래퍼 케빈 제이지 프로디지의 가사를 겹쳐 연출했다. 이 연작은 허리케인 같은 재난이 사회의 숨겨진 차별과 같은 사회의 연약한 부분을 어떻게 분열시키는지와, 소외된 사람들이 계속해서 겪는 폭력을 연결해서 보여준다. 특히 이 연작들은 추상을 정치적 언어로 전환해 사회 비판의 목소리를 내는 브래드포드의 예술적 표현 방식을 집약적으로 보여준다.

브래드포드는 회화뿐 아니라 조각, 사운드, 영상 작업을 통해 세계 질서의 불균형, 사회 차별과 그 안에서 피어나는 저항과 회복력을 탐구한다.

대형 조각 ‘그는 잿더미의 왕이 되기 위해서라도 나라가 불타오르는 것을 볼 것이다(He Would See This Country Burn if He Could be King of the Ashes), 2019’는 검게 그을린 종이로 제작된 여러 개의 구체를 천장에 매단 설치 작품이다. 각기 다른 크기와 높이의 이 구체들은 불균형, 고립, 생태 위기로 점철된 지구의 모습을 시각화하며, 서로 마주 보고 교차되어 있지만 분리된 세계의 단절을 암시한다. "우리는 모두 같은 행성에 살고 있지만, 같은 세상에 살고 있지는 않다"는 작가의 말처럼, 이 위기의 지도는 지배적 서사에서 배제된 이들이 겪는 탈주와 특권의 불균형을 상징한다. 또한 '왕좌의 게임' 대사를 인용한 작품 제목은 파괴와 나르시시즘에 기반한 권력의 폭주를 비판하는 성찰이기도 하다.

‘데스 드롭(Death Drop), 2023’ 조각은 퀴어 볼룸 문화의 퍼포먼스 동작에서 영감을 받아 작가 신체를 본떠 제작되었으며, 바닥에 누운 인물상은 유년 시절의 취약한 자아, 흑인 청년의 폭력적 현실, 그리고 격렬한 저항의 순간이 만들어낸 환희의 순간이라는 상반된 의미들을 동시에 담아낸다. 취약성과 회복력 사이의 긴장을 드러내는 이 조각은, 상처 입은 존재들이 "내가 여기 있다"고 선언하는 것처럼 세상에 자신의 존재감을 드러내는 강렬한 몸짓을 표현하고 있다.

사운드와 조명, 어두운 동이로 둘러싼 벽 등이 결합된 작품 ‘타오르는 피노키오(Pinocchio Is On Fire), 2010’는 소울 가수 테디 펜더그래스와 고전 속 피노키오의 이야기를 교차시키며 '공적 이미지와 사적 진실' 사이의 균열을 탐색한다. 흑인 남성성의 상징으로 추앙받던 팬더그래스는 1982년 교통사고로 하반신이 마비되었고, 그가 당시 차량에 트랜스젠더 성노동자와 동승했다는 사실이 드러나며 사회적 파장을 일으켰다. 전시장 전체를 어두운 종이 벽과 미용실 리놀륨 바닥으로 둘러싼 이 설치 작업은, 낸시 윌슨의 음악 ‘Tell Me the Truth’가 울려 퍼지는 가운데 '공연된 자아'와 '순응할 수 없는 자아' 사이의 충돌을 직면하도록 요구한다.

영상 설치 작품 ‘스파이더맨(Spider-Man), 2015’은 스탠드업 코미디 형식을 차용해 성별, 인종, 퀴어 정체성에 대한 사회적 고정관념을 풍자한다. 붉은 조명 아래 코미디언의 목소리만 존재하고 텍스트가 흐르는 이 영상은, 흑인과 성소수자 공동체의 대상화와 소비를 드러내며, 유머가 부조리한 현실을 마주하는 대응 기제가 될 수 있음을 보여준다.

전시의 마지막을 장식하는 영상 작품 ‘나이아가라(Niagara), 2005’는 로스앤젤레스 거리를 엉덩이를 흔들며 당당하게 걸어가는 흑인 소년 멜빈의 뒷모습을 담는다. 마릴린 먼로가 등장하는 영화 ‘나이아가라’의 상징적 장면을 참조했지만, 소리를 제거하고 롱테이크로 촬영함으로써 험한 도시 거리를 걷는 성소수자가 느끼는 긴장감을 시각화한다. 멜빈의 걷는 행위는 보이지 않는 억압에 대한 조용한 저항이자, 새로운 존재로 거듭나는 주체성의 언어이다.

찢어진 종이, 과거와 현재에 던지는 질문

마크 브래드포드의 'Keep Walking' 전시는 화려한 색채와 웅장한 추상적 미학 속에 사회적 차별과 불평등이라는 거칠고 어두운 이면을 감추지 않는다. 화려한 색채와 웅장한 규모은 단순한 미학적 효과를 넘어, 사회적 차별로 찢기고 혼재된 인간의 정서와 세계 질서의 균열을 감각적으로 드러내는 장치다. 그는 추상을 현실 도피가 아닌 현실을 읽어내는 도구로 사용하며, 관람객에게 익숙한 도시의 파편들 속에서 공동체의 기억, 고통, 그리고 멈추지 않는 저항의 서사를 발견하도록 이끈다. 이번 전시는 마크 브래드포드가 동시대 미술의 거장으로 불리는 이유, 즉 추상이라는 언어를 통해 가장 현실적인 사회 비판을 감행하는 독자적인 예술 세계를 만날 수 있도록 한다.

전시 제목인 'Keep Walking'은 브래드포드 작업의 핵심을 관통한다. 전시장 초입 바닥 전체를 뒤덮는 대형 설치 작품 ‘떠오르다(Float), 2019’ 위를 걸으며 전시관 내부로 입장한 관람객들은 전시를 마무리하는 영상 작품 ‘나이아가라(Niagara), 2005’ 속 흑인 소년이 험한 도시 거리를 묵묵히 걸어가는 뒷모습을 보며 보이지 않는 억압에 대한 조용한 저항이자, 주체성을 선언하는 행위를 능동적으로 느끼고 경험하게 된다.

브래드포드의 예술은 절망 속에서도 멈추지 않고 나아가는 인간의 회복력과 저항 정신을 역설한다. 'Keep Walking'이라는 구호처럼, 관람객은 이 전시를 통해 사회적 지형 위에 새겨진 수많은 균열과 상처, 그리고 그 안에서 피어나는 주체성의 힘을 경험하게 될 것이다.

마크 브래드포드는 단순히 추상회화의 거장을 넘어, 현대 사회의 가장 첨예한 문제를 질문을 던지는 성찰자로서, 작품이라는 매개를 통해 우리에게 질문을 던짐과 동시에 인간 주체성의 가치를 깨닫게 한다.

<문화경제 김예은 기자>

- 관련태그

- 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽미술관 마크 브래드포드 전시

제805호

제805호