(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 매월당은 진부를 떠나 오대산(五臺山)으로 향한다. 길은 오대산 우통수(于筒水)에서 발원한 오대천을 끼고 가는 길이다. 우리 시대에는 영동고속도로 진부IC로 나와 오대천을 끼고 월정사로 향하는 길이 오대산 가는 길인데, 매월당 시대에는 대화, 진부를 거쳐 가는 길이 오대산 길이었다.

진부에서부터는 매월당이 지나간 그 길이 지금의 길과 큰 변화는 없다. 다만 길에 다리가 놓이고 도로가 생겼을 뿐이다. KTX를 타면 진부역에 내려 버스 편으로도 이 길을 지나 오대산으로 갈 수도 있다. 매월당이 긴 시간 여행 끝에 왔던 이곳을 이제 조금만 부지런하면 이른 아침 기차로 왔다가 당일로 돌아갈 수 있게 되었으니 매월당이 이 일은 안다면 많이 부럽겠지.

곧이어 길은 월정사와 대관령 방향으로 갈라지는 삼거리에 닿는다. 이제는 작은 구멍가게와 찐빵집이 남아 있는, 머물러 가는 이 없는 길목일 뿐이다. 그 길목에는 오대산 월정사 입구를 알리는 돌 기둥이 서 있고 그 곁에 이곳 마을 이름을 알리는 간평1리 안내석도 서 있다. 조금만 여유롭게 살피면 이곳에서부터 월정사 입구까지 오대천을 끼고 넓은 벌판이 펼쳐지는 것을 알 수 있다. 너른 땅과 물. 옛사람들에게는 얼마나 넉넉한 지형이었을까?

그

러다 보니 고유한 지명도 붙었다. 성오평(省烏坪 또는 省原). 이제는 잊힌 이름이지만 이 지명은 오래전부터 전해진 이름이었다. 삼국유사 탑상조에는, 경주 사람 신효거사라는 이가 강릉에 왔는데 살만한 곳이 어디일까 물으니 길 가던 나이 든 아낙이 일러주는 이야기가 나온다. “서쪽 고개(대관령)을 넘으면 북향동(北向洞)이 있는데 살 만하다오(過西嶺 有北向洞 可居)”. 그래서 고개를 넘어 성오평(省烏坪)에 이르고 과거 자장법사가 띠집을 짓고 살던 곳에 이르러 살았다고 한다. 그곳이 바로 월정사 터라 한다. 그러니 성오평은 월정사에 이르는 입구인 셈이다.

매월당도 1460년 봄 이곳을 지나며 시 한 수 남긴다.

성원(성오평 언덕)에서

불탄자리 싱그런 풀 이제 푸르게 퍼지고

수 많은 이름난 산 눈에 푸르구나

고목 푸른 덩굴에 새들은 찾아드는데

떨어진 꽃 흐르는 물에 무릉도원은 어디메요

시냇가 푸른 덩굴 홍목(紅木) 자라나며

골짜기 물 푸른 흙에는 붉은 순채 한창일세

오대산 못 미쳐도 마음 먼저 가득한데

다섯 봉우리(五臺) 이내 걷히니 겹겹이 솟았구나

省原

燒痕芳草綠初均. 無數名山眼底新. 古木蒼藤尋羽客. 落花流水問秦人. 溪邊黑壤生紅木. 澗底靑泥逬紫蓴. 未到山中先滿意. 五峯煙抹聳嶙峋.

바야흐로 봄 들을 바라보며 매월당은 무릉도원을 꿈꾸었다.

그런데 매월당이 지나간 6년 뒤, 세조도 성오평에 닿는다. 그는 이곳에서 과거(科擧)를 열어 지방 선비와 무관들에게 앞길을 열어 준다. 신증동국여지승람에 그때의 일이 기록되어 있다.

“우리 세조대왕께서 12년(1466년)에 관동(關東)에 행차하다가 이 동구에 보연(寶輦: 가마)을 머물면서, 과거를 베풀어 진지(陳祉) 등 18명을 뽑았다.(我世祖十二年, 巡幸關東, 駐輦洞口, 設科取陳祉等十八人)”

왕조실록에는 무과까지 포함하여 37명을 뽑았다고 기록돼 있다. 세조를 등지고 운수행각을 떠난 이와, 세조에게 등용되어 인생의 새 길을 열어간 이들의 일을 이 땅은 간직하고 있다.

20여 년 뒤 매월당은 다시 성오평을 지나면서 남쪽에 있는 독산원의 기록(禿山院記)을 썼고, 후세에 삼연(三淵)이나 윤선거도 성오평을 지나 월정사로 갔다는 기록을 남기고 있으니 잊힌 땅이름 성오평이 자못 아쉽다.

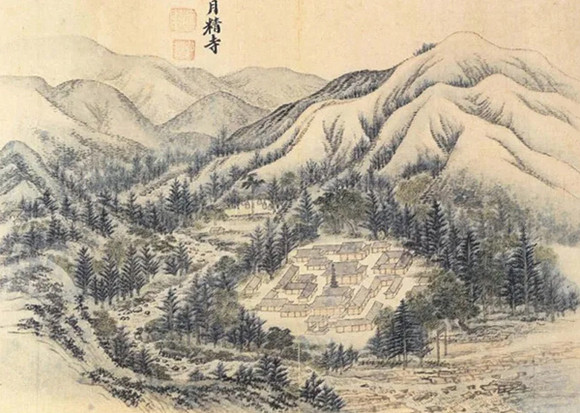

매월당은 이제 월정사로 향한다. 일주문을 들어서면 아름다운 전나무 숲 길이 마음을 편하게 한다. 매월당 시대에는 아마도 이런 인위적인 공간은 없었을 것이다. 근래에는 힐링의 바람을 타고 청정 개울을 따라 상원사에 이르는 10km 명상의 길도 조성해 놓았다. 선재길(善財길)이라고 이름 붙인 탐방로인데 한 번 걸어 본 이들에겐 자꾸 생각나는 길이다. 화엄경에 등장하는 선재동자(善財童子)를 생각하며 걸으라는 뜻인 것 같다. 선재동자는 순진무구한 구도자인데 깨달음을 위해 53명의 선지식을 찾아다닌다. 이 길을 걸으며 무엇을 찾아야 할까?

월정사에 닿을 무렵 넓은 청정 계곡을 건너는 다리를 만난다. 금강교(金剛橋)라는 이름이 붙어 있다. 매월당 때에는 이런 다리가 없었으니 그는 징검다리를 건너 월정사로 들어갔을 것이다.

금광연에서

길고 긴 징검다리 떨어지는 물은 감아 돌고

복사 꽃잎 떠가는데 성난 물길 우레처럼 부딪는다

산 가득 철죽 꽃은 불길보다 더 붉고

이곳이 바로 용문(龍門)일세, 고기 아가미가 다 드러나네

金光淵

百丈砯崖水又洄. 桃花怒浪激如雷. 滿山躑躅紅於燒. 正是禹門魚曝顋.

*우문(禹門): 용문(龍門). 하나라 우왕이 물길을 다스린 곳. 잉어가 이곳을 오르면 용이 된다고 함(登龍門).

매월당은 징검다리를 물보라나 안 맞고 건넜는지 모르겠다. 그 시대에는 금강연을 금광연(金光淵)으로 부른 것 같다. 지금은 개울 폭도 넓어지고 유속도 느려졌지만 조선시대 남아 있는 기록들을 보면 매월당의 시구처럼 금강연은 세찬 물결이 몰아치는 협곡 같은 곳이었다. 후세 어느 날 홍수가 몰아쳐 계곡을 쓸어갔으리라. 1676년 9월 금강연을 지나간 문신 송광연(宋光淵)의 기록을 보자. 그는 진부에서 적멸보궁까지 유람하며 오대산기(五臺山記)에 기록을 남겼다.

“9월 초7일(1676년) 맑다가 저녁에 비가 흩날렸다. 아침 먹고 진부역에서 월정사로 들어가는데 거의 30여 리였다. 골짜기 입구에는 사미대와 금강연이 있는데 모두 경치가 빼어나지만 금강연은 가장 절경이다. 반석은 갈아놓은 듯하고 은빛 폭포는 비껴 흐른다. 말에서 내려 즐기다 보니 속세의 걱정이 다 사라진다. 잠시 후 월정사 승려들이 가마를 가지고 맞이하러 왔다.

(九月初七日丙戌晴. 夕灑雨. 早食時. 自珍富驛. 入月精寺. 幾三十餘里. 洞口有沙彌臺金剛淵. 皆勝地. 而金剛淵最絶景. 盤石如磨. 銀瀑橫流. 下馬盤桓. 塵慮凈盡. 有頃月精僧輩. 持藍輿來迎. 寺僧慶悅雲際輩出待. 寺在東臺下. 洞門幽深. 山水縈回. 層軒疊榭. 金碧維新. 眞關東之大.)

금강연을 건너면 월정사(月精寺)다. 삼국유사에 이런 이야가 실려 있다. 신라 선덕왕 때 자장법사(慈藏法師)가 중국 오대산에 문수보살의 진신(眞身)을 보고자 당나라에 유학하였다. 돌아올 때 한 승려로부터 가사(袈裟)와 발우(鉢盂)와 부처의 머리뼈 사리(舍利)를 받아 가져왔다. 그러면서, “너희 나라 동북쪽 명주 경계에 오대산이 있어 1만의 문수보살이 항상 그곳에 머물러 있으니 네가 가서 만나 뵈어라(汝本國艮方 溟洲界 有五臺山 一萬文殊常住在彼 汝往見之)”고 일러 주었다.

알고 보니 그 승려가 바로 문수보살이었다 한다. 이렇게 해서 자장이 북을 향한 골짜기(北向洞) 띠집을 짓고 거처했는데, 그 뒤 신효거사가 와서 거주하고, 그다음에는 사굴산파 범일(梵日)의 문인 신의두타(信義頭陀)가 와서 암자를 세우고 살았다 한다. 그 후에 수다사(水多寺) 장로 유연(有緣)이 큰 절을 이루니 이 절이 월정사라 한다. 그러니 오대산은 중국 오대산과 마찬가지로 문수(文殊)의 성지(聖地)다.

매월당은 1460년 봄 금강연을 건너 월정사 절 마당에 닿았다. 그의 눈에 비친 월정사의 모습이다.

월정사

옛 부처님전 향 맴돌고 봄 낮은 긴데

겹겹이 꽃 그늘 동쪽 행랑에 자리했네

산 위는 소나무 눕고 승(僧)은 절을 찾는데

선방(禪房)에는 사람 없고 구름은 담을 넘네

인드라의 구슬 그물은 영롱하게 보수(寶樹)를 장식하고

하늘 꽃은 아득히 사자좌(獅子座)에 떨어지네

신선의 산은 멀리 인간 세상과 격했으니

화타(華佗)의 의술 배워 신선 알약 먹어볼까

月精寺

古殿香銷春晝長. 重重花影在東廊. 上方松偃僧來寺. 禪室客稀雲度墻. 珠網玲瓏裝寶樹. 天花縹緲落猊床. 仙山迥與人寰隔. 願學靑囊飧玉方.

*주망(珠網): 인드라(因陀羅: 제석천)가 사는 제석궁을 장식한 보석 그물, 보석이 서로 비추어 우주만물의 세계를 융화함

*보수(寶樹): 극락에서 자라는 7종의 보배로운 나무. 금나무, 은나무, 유리나무, 파리나무, 마노나무, 거거나무, 산호나무

*예상(猊床): 부처의 자리. 요즈음은 설법하는 고승의 자리

*청낭(靑囊): 신의(神醫) 화타(華佗)의 의술서인 청낭서(靑囊書)

매월당이 찾아간 월정사는 인적 없고 자연 속에 파묻힌 신선의 집 같았다. 후세에 월정사를 다시 찾은 율곡(栗谷)의 시(詩)도 유자(儒者) 같지 않은 신선의 정서다.

소슬한 나그네길 우거진 숲속으로

석양에 풍경 소리 절집에서 들려오네

스님네들 묻지 마소, 내 다시 찾은 뜻을

말없이 바위에 물 바라보니, 세상사란 다 그런 것

客路蕭蕭萬木中 夕陽踈磬出琳宮 居僧莫問重來意 默對巖流世事空

월정사 절 마당에 들어서면 눈을 사로잡는 것이 팔각구층탑과 탑에 경배드리는 공양보살상이다. 두 불보(佛寶) 모두 국보로 지정된 특이한 문화유산이다. 팔각도 특이하고 9층 다층구조의 위용이나 밸런스도 견고하다. 20대 때 처음 만나던 날 그 탑이 주던 경이로움이 지금도 남아 있다. 이 탑에서 나온 사리장엄구도 보물로 지정되었다. 공양 보살상은 더 특이한데 부처님 사리를 모신 탑에 경배드리는 모습이다. 범일국사의 사굴산파(闍崛山派)가 자리 잡은 강릉 지역(오대산 지역은 명주에 속했음) 사찰에 빼어난 두 보살이 잘 남아 있다. 이곳 월정사와 강릉 신복사 터에 있다. 초기 형태로는 논산 개태사지와 원주 법천사지에 공양보살상으로 추정되는 유산이 있어 공양보살상 신앙을 엿볼 수 있다.

탑 앞 불전(佛殿)은 적광전(寂光殿). 일필휘지 쳐내린 탄허스님의 글씨가 날아갈 듯하다. 탄허스님은 화엄경(華嚴經)을 설하고 번역한 근세의 큰 스님이라, 화엄경의 주불(主佛)인 비로자나불을 모시는 불전으로 적광전이라 했나 보다. 그런데 이곳 적광전에는 석가모니불이 정좌해 계시니 불법에 어두운 우리는 궁금하기만 하다. 옛 조선고적도보를 보면 이 불전(佛殿) 이름이 칠불보전(七佛寶殿)이다.

송광연의 기록을 보면 옛 월정사의 모습을 엿볼 수 있다. “칠불보전, 일곱 분의 금상이 있다. 그 밖에 시왕전, 나한전 등 이루 기록할 수가 없다 (七佛寶殿. 有七軀金像. 其他十王殿羅漢堂之屬. 不可勝記)”. 한국전쟁 중 아군의 청야작전(淸野作戰)으로 절은 모두 불타고 그 후 불전의 이름이 바뀌었다. 또 하나 아쉬운 것은 양양 선림원지에서 출토되어 이곳에 옮겨온 신라동종도 이때 녹아내렸다. 아~.

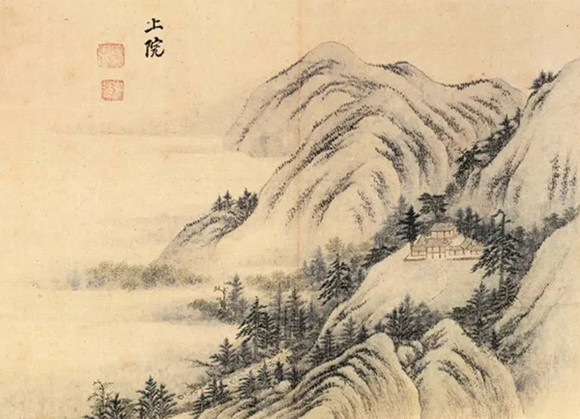

월정사에서 나와 상원사(上院寺)로 향한다. 선재길을 좀 걸어 보리라. 20대 젊은 날, 월정사에서 상원사 지나 오대산 비로봉을 향해 배낭에 텐트까지 지고 가던 일이 떠오른다. 그 타박타박 먼지 나던 길이 이제는 명상의 길이 되었으니 격세지감이다. 선재길이 끝나는 곳, 상원사 주차장이다. 그 위에 상원사가 자리 잡고 있다. 상원사에 대해서는 삼국유사에 이런 이야기가 실려 있다. 오대산에는 5만(萬)의 문수보살 진신이 계시다는 내용인데,

성덕왕 4년(705년)에 진여원(상원사)를 짓고 대왕이 친히 백관을 거느리고 와서 전당을 짓고 문수대성의 상(像)을 진흙으로 만들어 법당에 모셨다 하며(聖德王卽位四年 乙巳三月初四日始改創眞如院, 大王親率百寮到山, 營搆殿堂, 竝塑泥像文殊大聖安于堂中),

매일 아침이면 문수보살이 상원사에 이르러 36가지 변화하는 모습을 연출했다 한다.(每日寅朝, 文殊大聖到眞如院(今上院) 變現三十六種形).

또 명주(溟州) 오대산(五䑓山) 보질도(寶叱徒) 태자전기(太子傳記)에는,

“신라(新羅) 정신왕의 태자(淨神太子) 보질도(寶叱徒)는 아우 효명(孝明)과 함께 하서부(河西府) 세헌(世獻) 각간(角干)의 집에 도착하여 하룻밤을 자고 다음 날 큰 고개를 넘어 각기 1천 명을 거느리고 성오평(省烏坪)에 도착하여 여러 날을 놀다가 태화(太和) 원년(647) 8월 5일 형제가 함께 오대산(五䑓山)으로 숨어 들어갔다. 무리들 가운데 시위자(侍衛)들이 옮겨가며 찾았으나 찾지 못하고 모두 함께 서울(경주)로 돌아갔다. 형 태자(太子)는 중대(中臺) 남쪽 아래 진여원(眞如院: 상원사) 터 아랫산 끝에 푸른 연꽃이 핀 곳을 보고 그곳에 초가 암자를 짓고 살았다. 동생 효명(孝明)은 북대(北臺) 남쪽 산 끝에 푸른 연꽃이 핀 것을 보고 역시 풀로 암자를 짓고 살았다. 형제 두 사람이 예배하고 염불을 수행하고 오대(五䑓)에 나아가 공경하여 예배하였다”.

역사적으로 어느 왕자인지는 알 수 없으나 신라의 두 왕자가 상원사 아래와 북대 아래에 초가를 짓고 문수보살을 예배하며 염불 수행을 했다는 것이다.

그런 까닭에 상원사 마당으로 오르면 두 분의 문수보살(文殊菩薩)이 모셔져 있는 문수전을 만난다. 어린이 모양의 문수동자상(文殊童子像)과 앉아 계시는 문수보살좌상이다. 동자상은 세조 12년(1466년) 세조의 둘째 딸 의숙공주와 부마 정현조가 발원하여 세운 것이다. 복장유물과 함께 국보로 지정된 빼어난 불보인데 전설도 있다.

세조가 피부병으로 고생하던 때 상원사에 들렀는데 개울에서 상처를 씻었다고 한다. 그때 동자가 나타나 등을 밀어 주자 세조는 동자에게 ‘임금을 보았다는 말을 하지 말라’ 하였고, 동자는 세조에게 ‘문수보살을 만났다는 이야기를 하지 말라’고 했다 한다. 그 뒤 피부병은 나았고 그 공덕을 기려 문수동자상을 모시게 되었다는 것이다. 함께 짝을 이루는 문수좌상은 현종 2년(1661년) 조성된 또 하나의 불보인데 복장유물과 함께 보물로 지정되었다.

상원사의 불보는 여기에서 그치지 않는다. 우리나라 최고(最古)의 완벽한 후기신라 동종이 종각(動靜閣)에 걸려 있다. 예종 1년(1469년) 안동관아에서 옮겨 온 것이다. 에밀레종, 청주 운천동 절터 종과 함께 신라 동종(銅鐘)의 수준을 지키고 있다. 곁에 재현품을 만들어 타종하고 이 종은 모셔 두고 있다. 물론 국보로 대접받는다.

또 하나 초기 한글 연구에서 빼놓을 수 없는 국보가 여기에 있다. 상원사 중창권선문인데 한문과 번역문으로 엮어졌다. 세조 10년(1464년)의 기록이니 훈민정음의 초기 사용 모습을 볼 수 있는 귀중한 자료다. 거기에 당대 고승들의 수결(手決: 사인)과 왕가의 수결과 인장이 찍혀 있는 역사물이기도 하다. 오대산에 가면 월정사 성보박물관에 들러 보시기를.

그러면 매월당은, 원치도 않았겠지만, 이런 불보들을 접했을까? 아쉽게도, 아니 다행히도 그는 이런 세조의 흔적들에 접하지 않았다. 매월당이 상원사에 들른 해는 1460년으로 이때 세조의 흔적은 상원사에 없었다. 그래서인지 그는 마음 편하게 상원사의 두견과 어울렸나 보다.

상원사에서

이곳 저곳 첩첩산중 물은 돌고 돌아

그 가운데 부처님 절집은 자리했네

청정 하늘 서기로운 구름 피어올라 빛나는데

토지 신은 아름다운 초목 탄생시켰다네

향불은 어른어른 불전을 감싸는데

샘물은 스며들어 붉은 이끼 키워내지

내 가장 아끼는 것은 다리 위 누각에 달 밝은 밤

층층 봉우리 속 두견은 애달프구나

上院寺

亂山疊疊水洄洄. 中有祗園紺宇開. 天淨瑞雲騰燀赫. 地靈嘉草孕胚胎. 香媒斑剝薰金殿. 泉液淋漓釀紫苔. 最愛橋樓明月夜. 數層峯裏杜鵑哀.

*반박(斑剝): 색이 뒤섞인 모양

금전(金殿): 주불을 모신 금당(金堂)

그런데 상원사의 또 다른 보물이 있었다면 아마도 한암(漢巖)스님일 것이다. 그는 상원사로 출가해서 수행하고 공부하고 계(戒)를 지킨 청정비구였다.

한국전쟁 시에는 후퇴하며 절을 불태우려는 군인들에게 “불을 질러라” 하며 부처님 곁에서 함께 타기를 자처해 상원사를 지켰고(이때 월정사는 소실되었음), 경허(鏡虛)스님을 따르되 승속(僧俗)을 넘나드는 경허와는 또 다른 길을 걸었다. 서옹은 한암을 일러, 눈보다 차고 수미산보다 무겁다 했다(白於寒白雪 重於須彌山).

오대산.

문수도, 보질도태자도, 매월당도, 한암도 다 품에 안고 이제 가을을 맞는다.

제806호

제806호