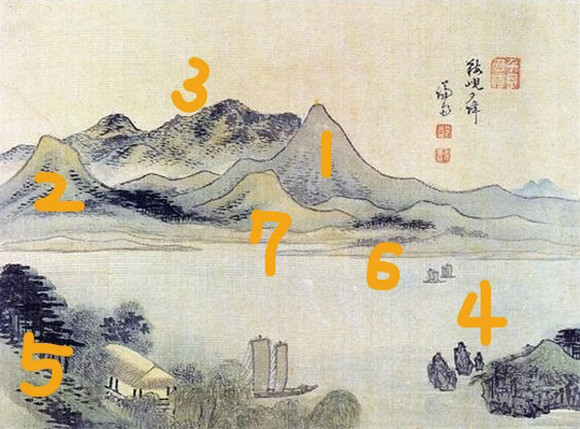

(CNB저널 = 이한성 옛길 답사가) 오늘은 안산(鞍山, 안현鞍峴) 정상에서 뒤편(북쪽) 길로 내려가 홍제천을 건너 백련산으로 가 보리라. 옛 지도에도 이 길이 잘 그려져 있다(아래 사진 1). 안현에서 내려 가면 사천(모래내, 홍제천)을 만나고 상암(裳巖, 치마바위)를 만난다.

이윽고 정토(淨土)와 정토후로(淨土後路, 정토 뒷길)가 그려져 있고 백련봉이 높게 나타난다. 이 지도 위의 길과 랜드마크들은 이 앞을 지날 때 다시 한 번 살펴보기로 하고 겸재 정선의 그림 안현석봉(鞍峴夕峰, 사진 2)을 보기로 한다.

유홍준 선생의 ‘화인열전’에 따르면, 겸재는 65세 되던 1740년(영조 16년) 양천현감으로 제수되어 만 5년간 그 직을 다하고 70세 되던 1745년(영조 21년) 인왕산 아래 본가로 돌아왔다. 이 시기에 그린 그림들이 경교명승첩(京郊名勝帖)에 실려 있는데 사천 이병연(槎川 李秉淵)과의 시화상간(詩畵相看: 시와 그림을 서로 감상함)의 우정으로 완성된 그림들이다. 사천과의 이야기는 양천으로 옮겨가서 하기로 하고 오늘은 안현석봉(사진 2)을 들여다본다.

겸재가 봉홧불을 그려넣은 뜻은?

그림 속 1은 정상에 붉은 점 하나가 찍혀 있는데 안산 정상에 피워져 있는 봉홧불이다. 겸재가 현령으로 있던 양천현 관아 뒷산 정상으로 오르는 능선(현재 소악루 근처)에서 그린 것으로 보인다. 이곳에서 바라보면 안산 정상의 두 봉(동봉, 서봉)은 겹쳐 보인다. 아마도 두 봉의 모습을 겹쳐 그렸을 것이다. 즉 의주에서 출발하는 제 4라인은 서봉에서 받으니 의주에는 아무 일도 없음을 그려 넣은 것이다. 동봉으로 오는 라인은 제3 라인(炬, 거)인데 평안도 중부 강계로부터 오는 라인이다. 이곳도 이상 없음을 그려 넣었다. 문득 레마르크의 소설을 영화화했던 ‘서부전선 이상 없다’가 떠오른다. 이 표현을 빌리면 ‘북서부 전선 이상 없다’가 되는 셈이다. 나라의 녹을 먹는 관원으로서 국경의 평안함은 크나큰 행복이었을 것이다. 더구나 여진으로 얕보았던 청(淸)으로부터 그 수모를 당하고 대대로 금(金), 요(堯), 원(元) 등 무수히 많은 북방 민족들에게 침략을 당했던 조선 땅 사람들에게는 심리적인 아픔이 있었을 것이다.

그러니 양천현(楊川縣)에서 바라보는 안현의 봉홧불 하나 그 평화로움이여.

잠시 전호(前號) 마지막에 소개했던 봉홧불 갯수의 의미를 되짚어 보자. 평시에는 한 거[炬]요(봉화불 하나), 적이 보이면 두 거, 지경(地境, 국경)에 가까이 오면 세 거, 지경을 침범하면 네 거, 접전하면 다섯 거로 정하였다.

이런 마음은 겸재만이 아니었다. 성균관을 소개할 때 소개했던 무명자 윤기(無名子 尹愭)의 무명자집에는 성안 풍경 다섯수(城中暮景 五首)라는 시가 있는데 그 중 첫 수는 이렇게 시작한다.

안현 봉화 오른 지 조금 지나 인경 치기 전 鞍燧纔過未及鐘

오고가는 인파로 조용할 틈 없네 往來人客不從容

으스름 속 홀연히 평안함 소식 보나니 暗中忽見平安報

자각봉 꼭대기에 네 줄 봉홧불 紫閣峯頭列四烽

이 시는 영정조(英正組) 때의 활기찬 서울 모습을 그렸다. 그러면서 안현에 피워 올린 봉화를 보고는 홀연히 평안의 시그널을 발견한다(忽見平安報). 안현에 피워 오른 봉홧불 하나는 한양백성의 평안의 시그널이었던 것이다. 하물며 나라의 녹을 먹는 겸재가 강 건너로 바라보는 안현에 피워 오른 봉홧불 하나는 바로 평안이었다. 더구나 자각봉에 피어오른 네 라인 하나씩의 봉화는 이 시대 한양 백성의 평안이었다. 이런 시대를 반영한 그림이 지금도 남아 있는데, 북송(北宋) 카이펑(開封)의 태평성대를 그린 변하(汴河)의 청명(淸明) 날 풍경, 청명상하도(淸明上河圖)를 참고했을 것으로 여겨지는 태평성시도(太平城市圖)이다. 활기찬 한양의 모습을 8폭 병풍에 담았다. 조선의 르네상스라고 말하는 이도 있을 정도로 평안하고 활기찼던 시대가 영정조 시대였다. 참고로 이 시에서 말한 자각봉(紫閣峰)은 현재 남산 팔각정이 자리한 남산의 주봉을 말하는 것이다. 조선의 봉화 라인 5라인 중 네 개의 라인이 이 자각봉으로 모였던 것이다. 나머지 하나는 전문가의 자료를 보지 못해서 잘 알 수는 없지만 아마도 지금 안테나가 서 있는 남산 동쪽 봉우리가 아니었나 추측해 본다.

서민도 배불리 먹이는 현정(賢政)

한편 겸재의 그림을 보면서 이 평안을 함께 누린 사람이 있었다. 그는 겸재가 나오면 실과 바늘처럼 따라 나오는 사천 이병연(槎川 李秉淵)이다. 안현석봉 그림에는 시화상간(詩畵相看)이 말해 주듯 사천의 시(詩)가 붙어 있다. 사천은 이 그림을 보고 어떤 마음을 담아 시를 썼을까.

有味老淸時 늙어가는 맛도 청량한 때에

捲簾山色晩 발 걷어 올리니 산 색은 저녁 무렵

笑看一點星 웃음 지으며 한 점 (별 같은) 봉화 바라보며

飽喫陽川飯 양천(陽川) 밥을 배불리 먹는다네.

기존의 번역들과는 다르지만 조심스럽게 필자는 이렇게 번역해 보았다.

겸재는 60대 후반, 사천은 70대 초반 나이였다. 늙어가는 맛을 알 나이였다. 요즈음 100세 현역 김형석 교수님의 에세이집이 다시 관심을 끌고 있다. 100년을 사신 노철학자가 가장 행복했던 연령대는 언제였을까?

선생의 말씀을 빌리면 “60대 중반~70대 중반이 우리 인생의 절정기입니다.”

강 하나 건너면 한양에 코 닿을 거리 양천에서 현령으로 선정을 베풀고, 좋아하는 그림 그리면서 사는 삶, 거기에 안현에 피어 오른 한 점 붉은 봉화를 보면서 빙그레 웃으며 사천(槎川)이 읽은 것은 개인적으로는 평안, 시대적으로는 태평성대(太平聖代) 아니었을까. 그래서 늙어가는 맛도 청량하다(有味老淸時) 하고 태평성대에 현령으로 배불리 밥 먹으라 한다. 뒤집어 보면 백성 중에 배곯는 자가 없음을 현령이 배불리 먹는다는 이미지로 표현했으니 멋진 시(詩)임에 틀림없다.

난지도 샛강에서 재첩 잡던 그때

이제 다시 그림으로 돌아가자. 그림 속 2는 백련산(白蓮山)이다. 그림만을 보면 언제 홍제천 북쪽에 저런 우뚝한 봉우리가 있었던가 하는 의아심이 생긴다. 그러나 겸재의 그림은 그간 봐왔듯이 있는 사물을 보이는 대로 그리는 것이 아니라 실물을 베이스로 해서 그림이 그림다워지게 키우고 싶은 것은 키우고 누르고 싶은 것은 누르는 것이 겸재의 그림임은 알게 된 지 오래다. 전문가들이 설명하는 사의(寫意), 전신(傳神)이 이런 것인가 보다 하는 생각을 해 본다.

3은 인왕산이다. 높이나 위용이 비교적 사실적이다. 4는 지금도 허준 박물관 뒤편 물가에 서 있는 바위의 모습이다. 광주바위라 부른다. 양천팔경 그림들을 만날 때 다시 접하게 될 것이다. 5는 현 양천향교 뒷산인 궁산의 뒤편이다. 이제는 이 근처로 강변도로인 올림픽대로가 지나가고 있다. 6은 난지도(蘭芝島)이다. 신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)에는 압도(鴨島)라 했다. 갈대가 많이 자라서 선공감(繕工監)이 갈대를 수확, 나라의 여러 용도에 썼다고 한다. 고산자의 경조오부도(京兆五部圖)에는 중초도(中草島)로 표시되어 있다. 우리 시대에 와서 서울 쓰레기를 매립하게 되니 쓰레기 산이 되었다. 지금은 그 쓰레기 더미가 언덕을 이루어 노을공원과 하늘공원이 되었다.

수색, 화전의 육지와 이 난지도 사이에는 강물이 흐르는 좁은 물길이 있었는데 샛강이라 했다. 그림에는 좌측 끝에 갈라진 작은 물길이 보인다. 이 샛강에는 재첩이 낙동강 구포보다도 많았다. 쇠철사로 만든 삼태기에 자루를 달아 모래 바닥을 훑으면 한 나절만에 한 부대씩 재첩이 잡혔다. 어린 시절 동네 형들을 따라 몇 시간씩 걸어 샛강에 오면 잡히는 재첩만큼이나 배가 고팠다. 하루 종일 굶고 해질 무렵 집으로 돌아왔는데 분배물은 재첩 한 바가지였다. 당시로는 그리 쓸모 있는 전리품도 아니었으나 잡히는 것이 신기해서 엄마를 걱정시키며 일 년에 두어 번은 그 짓을 했다. 아, 옛날이여.

진경산수와 실경산수의 차이?

그림에서 7은 이제는 난지도 쓰레기 언덕에 가려져 보이지 않는다. 자그마한 언덕일 텐데 과연 무슨 산일까? 위치상으로 볼 때 아마도 성산(城山)일 것이다. 우리는 성산동은 알아도 성산은 모른다. 성산동은 이 성산에서 유래된 동명인데 연세대에서 남가좌동 방향으로 가다 보면 모래내 다리를 건너기 직전 우측으로 작은 산이 있다. 이제는 대부분 그 기슭이 주택단지가 된 언덕이다. 그러나 홍제천을 거닐면서 보면 이 산은 연희동의 북쪽을 주욱 이어서 서대문구청 방향으로 이어져 안산과 맞닿고 있다. 안산의 한 줄기가 홍제천 남쪽을 면하면서 뻗어 나간 것이다.

위 사진 3은 미세먼지 없는 날, 겸재가 안현석봉을 그렸을 양천관아 뒷산인 궁산에 올라 안현을 바라보며 찍어 본 사진이다. 안현석봉 그림과 사진을 비교해 보면 겸재가 그림을 어떻게 그리는지 생생히 알 수 있다. 사실 우리 강산을 눈에 보이는 대로 그린다면 금강산이나 몇몇 경치를 빼면 너무 밋밋해서 그림을 그릴 수가 없었을 것이다. 겸재는 높이고 낮추고 재배치하는 방법으로 그 고민을 해결했다. 겸재를 연구하는 이들은 겸재의 그림을 ‘진경산수’라 한다.

지금 국립박물관에서는 조선시대 산수화 특별전이 열리고 있는데 ‘실경산수화’라고 부르고 있다. 물론 이 전시에는 겸재의 그림을 비롯한 여러 화가의 그림이 전시되고 있다. 그런데 ‘진경산수’와 ‘실경산수’는 같은 말인지 차이가 있는 말인지 비전공자로서는 잘 구분이 가지 않는다. 사진 3에 부여한 숫자는 겸재의 안현석봉에 붙인 숫자와 같게 붙였다. 간단히 반복하면 1은 안산, 2는 백련산, 3은 인왕산, 4는 광주바위, 5는 궁산 북측, 6은 난지도(현재는 노을공원 하늘공원), 7은 보이지는 않지만 성산 방향이다.

‘피 안 좋은’ 노비가 키운 거대 나무

이제 안현 정상에서 사방을 둘러본다. 1700년대에도 안현 정상에서 한양 문안을 내려다보며 생각에 잠긴 한 노비가 있었다. 추사의 제자 이상적(李尙迪)과 비슷한 시기에 역관(譯官)으로 활약했던 여항문학가 소제 변종운(嘯齊 卞鍾運)의 안현황유수기(鞍峴黃楡樹記: 안산 누른 느릅나무 이야기)를 읽어 보자.

그는 훌륭한 문재(文才)와 뛰어난 중국어 실력 그리고 넉넉한 경제력에도 불구하고 중인으로서 겪어야 하는 아픔을 안고 있었다. 이야기는 이렇게 시작된다.

근세에 어떤 집에 노비 아무개가 있는데 나이가 겨우 열네댓 살에 개연히 이름을 사모하는 마음을 품었다. 하루는 그 주인을 따라 안현(鞍峴) 마루에 올라 도성을 내려다보니 손바닥 안처럼 훤하였다. 문득 탄식하여 “땅에 빼곡한 민가가 거의 5만 가구가 되는데 내가 한 곳도 차지하지 못하고서 이에 노비가 되었구나”라 하였다.

또 산 북쪽에 겨우 한 자 남짓한 느릅나무가 바위 굴 속에서 자라나고 있는데 흙이 그 뿌리를 덮지 못하고 그 위에 벼랑의 바위가 가지를 누르고 있어 비와 이슬을 받지 못하고 있었다. 또 탄식하여 “너도 또한 나무 중에 노비로구나. 어찌하여 태어나서 제대로 자랄 수 있는 땅을 얻지 못하였는가?” 하고 마침내 산 앞쪽 평평한 곳으로 옮겨 심고 그 뿌리를 깊게 묻고 그 흙을 언덕처럼 높게 쌓아주며 물을 듬뿍 주었다. 그리고 축원하여 “너는 이제 제대로 된 땅을 얻게 되었구나. 네 본성을 따라 나날이 무성하게 자라나 울창하게 우리나라 도성 억만 사람이 바라볼 수 있게 되거라. 내가 너에게 의탁하여 내 이름을 전하리라” 하였다.

산마루에 봉화를 맡은 병졸에게 “베지 마시오. 구름을 찌를 듯 높게 자라는 것을 보게 될 것이오” 하였다. 이로부터 틈틈이 맡은 일을 하는 여가에 바삐 서쪽으로 달려가서 흙이 혹 거칠어졌는지 벌레가 혹 먹었는지, 동동거리면서 마음과 손길을 부지런히 하였다. 한 달이면 두세 번 찾아갔는데 늙어서도 해이하지 않았다. 봉수대의 병졸이 또한 그 정성에 감동하여 매일 그 나무를 위해 살피고 아꼈다. 거기에 비와 이슬이 넉넉히 적셔주고 뿌리의 흙이 매우 두둑해졌으니, 어찌 천지 또한 감동하여 그러한 것이 아니었겠는가? 얼마 후에 아름드리 나무가 되었는데 그에 따라 점점 키도 자라고, 또 그에 따라 그늘이 번성하게 되었다. 도성 10리 밖에서도 정정한 일산(日傘) 같은 모습이 바라다 보였다.

그 일을 알고 있는 자가 혀를 쯧쯧 차고 나무를 가리키면서 탄식하였다. “이는 아무개 노비가 직접 심은 것이다. 노비가 죽은 지 100여 년이 되었는데 나무가 이제 높이가 백 척이 되고 굵기가 열 아름이 되었으며 드넓은 그늘을 지어 하늘에 구름이 드리운 듯하다. 도성을 빙 두른 산 중에서 수목이 눈길 안으로 들어오는 것이 천만 그루이다. 그러나 우뚝 홀로 서 있어 울창한 모습이 볼 만한 것 중에 이 나무처럼 가장 멀리서도 이렇게 높고 큰 것은 없다. 사람은 죽고 세월이 오래 지나니, 나무가 있다는 것만 알고 이 노비가 있었다는 사실은 알지 못한다. 내가 어릴 적 그 이름을 들어 알고 있었지만 지금은 잊어버렸다. 지금 세상에 아직 그 이름을 들어 기억하는 이가 있는지 모르겠다. 정말 이를 기억하는 이가 있으면 나를 위하여 알려주게나.” 그는 정말 뜻이 있는 자다. 다만 이 노비는 아쉽게도 이름을 이룬 것이 없다. 이처럼 나무 하나에 구구한 이름을 의탁하려고 아등바등하였으니, 그 마음이 괴롭고 그 뜻이 슬프다 하겠다. 그러나 나처럼 들어 본 사람도 오히려 그 이름을 기억하지 못하는데 하물며 들어보지 못한 사람은 어떠하겠는가? 나는 이 나무를 보면서 노비가 이름을 좋아한 사실을 탄식하고, 다시 이른바 이름이라는 것이 인멸될 것을 슬퍼하였다. 세상 사람들 중에도 어찌 이 나무를 보고 흥감이 이는 자가 없겠는가? 몽해(夢海) 이이길(李而吉)이 이 노비를 알고 있었지만, 그 또한 그 이름을 기억할 수 없다고 한다.

近世有一某家奴. 年纔十四五. 能慨然有慕於名. 一日隨其主. 登鞍峴之顚. 俯瞰都城. 歷歷如指掌. 輒嘆曰. 撲地閭閻. 殆五萬家. 而不能占一區. 乃爲之奴也. 又見山之陰. 黃楡樹纔盈尺. 生於石窟中. 土不能覆其根. 上有崖石壓其枝. 雨露之所不及也. 又嘆曰. 汝亦木而奴歟. 何所生之不得其地也. 遂移植於山之前平衍處. 深其根阜其土. 沃之水. 祝曰. 汝今得其所矣. 遂汝之性. 日滋而長. 蔚然爲我國都億萬人之望也. 吾欲托于汝而傳吾名也. 顧謂山頭烽臺之卒曰. 無剪伐. 會見其拂雲也. 自是輒乘服事之暇隙. 芒芒然西走. 恐土之或鬆也. 虫之或蠧也. 憧憧乎心手之俱勤焉. 月必再三. 老而不懈也. 烽臺之卒. 亦感其誠. 日爲之護惜也. 雨露之若偏滋焉. 培養之若偏厚焉. 豈天地亦有所感而然歟. 幾何而圍. 幾何而抱. 隨而漸高. 又隨而蔭之繁也. 自都城望之十里外. 能亭亭如盖也. 知其事者. 嘖嘖然指而嘆曰. 是某奴之手植也. 奴之死已百餘年. 樹今高百尺而大十圍. 百畝之蔭. 儼若垂天之雲. 凡環都城而山. 樹木之入望者. 以千萬數. 巍然特立. 欝然可觀. 未有如此樹最遠而高且大者也. 人亡而歲遠. 但知有樹. 不知有此奴矣. 余少時曾聞知其名也. 今忘之矣. 未知今世. 猶有能聞而記之者乎, 苟其記也, 幸爲我告之也. 彼固有志者也. 惟其奴也. 苦無所成名也. 若是其勤勤於一樹. 欲以托區區之名. 其心苦矣. 其情戚矣. 然而若余聞者. 尙未能記. 而况不之聞者乎. 余於是樹. 旣嘆奴之能好名也. 更悲其所謂名者. 又將泯然也. 世之人. 亦豈無覽此而興喟者乎. 夢海李子而吉. 知有此奴. 而其名亦不能記也(기존 번역 전재 함)

노비도 중인도 아팠던 신분 사회

변종운은 중인으로서 세상에 나아가 대장부로 살아가기에 많은 제약을 감수해야 한다는 사실이 가슴 아팠다. 따라서 그는 세상에 이름을 남기고자 했던 한 노비의 이야기를 통해 자신의 처지를 빗대었다. 다행히 변종운은 빼어난 문학적 업적을 통해 그 이름이 전해진다. 그러나 안산 정상에 느릅나무를 키워 그 나무를 통해 자신의 이름을 남기려던 노비의 염원은 이루어지지 못했다. 노비가 키운 느릅나무는 100년 후에도 전해졌지만 노비의 이름은 전해지지 못했고 그 후 일산(日傘)처럼 안산 정상에 우뚝 자랐던 느릅나무도 언젠가 사라졌다. 그루터기라도 남아 있지 않을까 하여 정상 주변을 둘러 보았건만 찾을 수 없다. 이름 석 자 남기고자 했던 노비의 꿈이 안타깝구나. 그가 내려다보았던 도성 안(都城 안)을 나도 내려다본다. 미세먼지 속에 도심이 뿌옇다. 이름은 남겨 뭐 하겠느냐는 자연의 방해공작 같다.

안산 정상은 한 해를 보내는 해넘이 하기에 무난한 곳이다. 필자는 몇 년에 한 번은 안산 정상에서 한강 너머로 떨어지는 한 해(year)의 마지막 해(sun)를 보낸다. 그 해(sun)가 그 해(sun)이겠지만 시간은 인위적으로 매듭짓지 않으면 나날이 같은 날이라서 무의미해지기 때문이다. 자기와의 싸움인 셈이다.

그런 싸움은 아니지만 1624년 이곳에서 운명을 걸고 벌어진 큰 싸움이 있었다. 전호(前號)에서 언급했듯이 1746년(영조 40년) 9월 18일 청장관 이덕무가 기록한 일기의 한 대목, 이괄(李适)의 난의 결전지가 바로 이곳 안현이었다. 지난 호에 소개했던 이덕무의 일기를 다시 보자.

“모화관(慕華館) 뒷산 기슭에 장 원수(張元帥: 장만張晩을 이른다)가 안현(鞍峴)에 결진(結陣)하고 역적 이괄(李适)을 격파하던 일을 회상하니, 당시의 싸우던 모습이 눈앞에 역력히 보이는 듯하였다.(登慕華館後麓. 憶張元師結陳鞍峴. 破逆适事. 其戰狀歷歷如可覿矣)”.

내용은 어떤 것이었을까? 인조실록을 통해 그날의 전투 상황을 살펴보아야겠다. <다음 회에 계속>

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제647호

제647호