따뜻한 봄날, 서울 종로구 삼청동 길을 따라 올라가자 이윽고 감각적인 디자인의 한 건물을 마주했다. 이곳은 지난해 11월 개관한 한미사진미술관 삼청별관(MoPS)이다.

한미약품은 2002년 4월 문화예술의 대중화를 목적으로 공익문화예술재단 가현문화재단을 설립했고, 같은 해 사진 분야를 전문적으로 지원하는 한미사진미술관을 서울 송파구에 위치한 본사 사옥에 개관했다. 한미약품 임성기 회장의 아내이자 사진작가인 송영숙 씨가 한미사진미술관 관장, 가현문화재단 이사장으로서 미술관을 이끌고 있다.

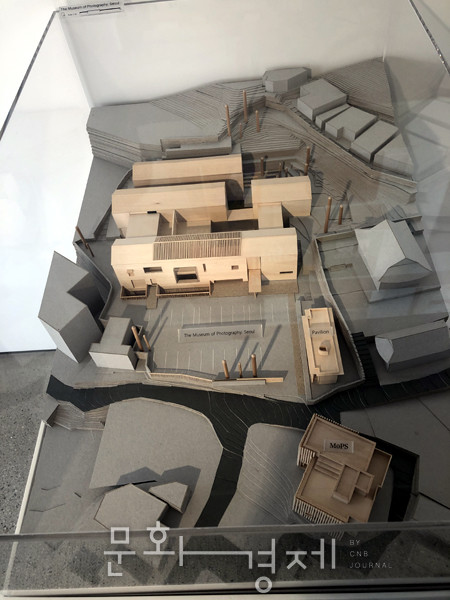

MoPS 또한 한미약품이 문화예술 후원 확장의 개념에서 마련한 공간이다. 3층 규모의 건물을 리모델링해 전시장, 한미사진아카데미, 북숍 등을 운영하는 문화 공간을 콘셉트로 꾸렸다. 본사의 한미사진미술관과 비교해 규모와 분위기가 색달랐다. 본사 19~20층 공간에 마련된 한미사진미술관은 대규모 작품을 설치할 수 있는 큰 공간이 특징이었다. MoPS는 한미사진미술관과 비교해 규모는 작지만, 문화예술 공간이 밀집된 삼청동에 마련돼 접근성이 좋았다.

기존 한미사진미술관이 사진계 거장들의 작품을 소개하며 사진 분야를 집중적으로 파고들었다면, MoPS는 사진을 기본 베이스로 둔 채 종이가 아닌 가죽에 프린트된 이미지, 또 사진에서 범위를 확장시킨 설치 작품까지 소개하는 등 보다 실험적인 전시를 선보이고자 하는 앞으로의 방향성이 느껴졌다. 그 점을 현재 열리고 있는 배찬효 작가의 ‘서양의 눈’ 전시 현장에서 엿볼 수 있었다.

MoPS는 개관전으로 이갑철 작가의 신작 ‘적막강산 – 도시징후’를 선보였고, 두 번째 전시 ‘서양의 눈’은 5월 13일까지 연다. 커다란 창이 걷는 이의 발걸음을 이끄는 탁 트인 구조의 1층, 그리고 1층과 2층을 잇는 중간 지점인 1.5층엔 예술과 관련된 책을 읽을 수 있는 공간이 마련돼 있었다. 이번 전시의 본격적인 시작은 2층부터 이뤄졌다. 햇빛이 환하게 들어오던 1층, 1.5층과 달리 2층은 어두운 분위기로 반전됐다. 그리고 전시장 벽에서 다음 글을 발견했다.

“우리는 미신에 둘러싸인 세상을 살아간다. 한 사람의 종교는 다른 사람의 신화일 수 있고, 어떤 사람의 공포는 다른 사람에게 우스꽝스러움으로 느껴질 수 있다.”

전시 기획에 참여한 김지현 큐레이터는 “이번 전시를 설명하는 대표적 문장”이라고 설명했다. 그 시작은 작가의 대표작인 ‘자화상’ 시리즈로 거슬러 올라간다. 작가는 서양 사회 속에서 동양 남자로서 느낀 소외감을 사진으로 시각화하는 ‘자화상’ 시리즈를 시작으로 ‘동화책’, ‘형벌’, ‘마녀사냥’ 프로젝트를 10여 년에 걸쳐 이어 왔다.

‘의상 속 존재’ 연작으로 엮인 이 시리즈들의 대표적인 특징은 남성인 작가가 직접 작업 속에 서양 여성의 모습으로 등장한다는 것. 우아한 고급 드레스를 차려입고 화려한 머리 장식까지 한 작가의 모습은 시각적인 측면에서도 매우 강렬하다. 김 큐레이터는 “작가는 유럽의 중세 및 근대를 배경으로 다양한 상황 속에 스스로 백인 여성으로 등장함으로써 서구 문명이 행한 차별을 역으로 꼬집어 보여준다”고 말했다.

작업을 이어오던 작가는 소외감의 저변, 즉 타자들이 겪는 집단적 폭력이 정당화되는 원인의 중심에 인간의 ‘절대적 믿음’이 존재한다는 사실을 마주했다고 한다. 자신이 믿는 바를 따르지 않는 사람을 ‘다르다’고 인정하지 않고 ‘틀리다’고 규정하며 타자화, 소외시키는 현상이 먼 과거부터 현재까지 이어져 왔다는 것. 이 과정에서 권력 구조가 발생하고, 주류에 선 이가 우월성을 부여받는 우월 관계가 성립된다고 작가는 바라본다.

어두운 전시장에서 도드라지는 작가의 자화상

신작 ‘서양의 눈’에서 이 절대적인 믿음을 뒤흔들며 해체하는 시도를 한다. 믿음의 상징으로 일컬어지는 종교, 미신, 신화의 요소를 한 화면에 배치시켜 서로 충돌시키며 절대적 믿음에 대해 항변하는 방식이다. 김 큐레이터는 “작가는 믿는 행위는 동일함에도 불구하고 종교와 미신을 구분하는 기준은 무엇인지, ‘권력’을 지닌 주류 문화 속 종교가 소수자의 믿음은 미신으로 치부해 타자화시키는 것은 아닌지 작업을 통해 날카로운 질문을 던진다”고 말했다.

이를 위해 작가는 작업 각각을 제단화 시켰다. 김 큐레이터는 “제단은 종교 내에서 신을 숭배하는 종교적 행위로, 인간이 만들어낸 대상에 절대적 믿음과 종교적 정당성을 부여한다”고 의미를 짚었다. 하지만 작가는 작업에서 이 제단을 숭고한 대상으로 두는 게 아니라 해체시킨다.

2층에 설치된 ‘압칼루’의 경우 일반적인 전시장과 달리 작품이 돌 위에 설치됐다. 원시 공동 사회에서 동·식물 등을 집단의 상징으로 삼고 숭배한 토테미즘의 상징물인 바위와 나무를 소재로 끌어온 것. 여기에 고대 신화에서 왕이 조언자로 뒀다는 존재 압칼루의 이미지를 동물 가죽에 프린트했고, 또 이 프린트한 이미지 위에 작가의 자화상을 가죽의 속이 드러나도록 긁어내며 종교, 미신, 신화의 요소를 한꺼번에 충돌시켰다.

‘최후의 심판’도 인상적이다. 울퉁불퉁한 대추나무 위 고대 메소포타미아 아시리아 제국 전사의 신화를 담은 부조가 인화됐다. 그런데 자외선 손전등을 비추자 형광 물질로 그려진 기독교 최후의 심판 그림과 여기에 또다시 개입된 작가의 자화상까지 충돌시킨 화면이 발견된다.

3층 전시장에선 이집트의 고대 벽화 ‘사자의 서’가 인화된 작품을 볼 수 있다. 이집트 신에 이끌린 망자들의 심장의 무게를 재는데, 깃털보다 무거우면 지하 세계의 신에게 잡아먹힌다는 내용이 담겼다. 그런데 무게를 재는, 즉 사후의 세계에서 절대적 권력을 상징하는 저울을 작가는 그림에서 삭제한 뒤 이를 오브제로 대체했다. 또 내세를 관장하는 절대 권력자인 오시리스 신의 자리엔 작가의 자화상이 그려진 거울이 대신 들어섰다. 작가뿐 아니라 작품을 보는 누구나 절대 권력자의 위치에 설 수 있도록 한 구성이다.

‘사자의 서’와 마주보는 위치엔 ‘천지창조’가 설치됐다. 여기에도 조물주와 아담이 접촉하려는 중간 지점에 작가의 자화상이 개입됐고, 작품 아래 부분엔 ‘우리는 미신에 둘러싸인 세상에 살고 있다(We live in a world surrounded by superstitions)’는 문장이 적혔다. 전시의 마지막은 1층에 설치된 ‘오시리스’가 장식한다. 돌 위에 이미지를 프린트한 작업으로, 토테미즘을 상징하는 돌에 초월자인 오시리스 신의 이미지를 반전시켜 아래쪽에 두고, 위엔 작가의 자화상을 배치시켰다.

‘천지창조’와 ‘오시리스’는 작업 방식적인 측면에서도 눈길을 끈다. ‘천지창조’는 거울 위 자석 물질을 배치한 뒤 그 위에 철가루를 뿌려 마치 사진처럼 상이 맺히도록 이미지를 완성했고, ‘오시리스’는 종이가 아닌 돌 위에 이미지를 인화했다. 김 큐레이터는 “작업 과정 등을 고려할 때 일반적인 전시장에서였다면 수용하기 쉽지 않은 작업이었다. 하지만 한미사진미술관 삼청동 별관이라는 새로운 공간에서 보다 실험적인 전시를 보여주고자 하는 취지를 작가, 관람객 모두에게 열어두고자 했다”고 말했다.

신작과 더불어 ‘소외’에 대해 이야기해온 작가의 기존 작업인 ‘마녀사냥’도 곳곳에 배치됐다. 집단이 믿는 바에 반하는 소수의 존재가 마녀라는 존재로 탄압받고 소외당했다는 점에서 작가의 신작 ‘서양의 눈’과도 이어지는 지점이 발견된다.

이번 전시를 위해 한미사진미술관은 작가의 작품 시리즈를 담은 첫 사진집 ‘의상 속 존재’를 출간했다. 한미사진미술관은 전시를 여는 데 그치지 않고 작가 지원 및 학술, 출판, 국제 교류 등의 활동을 전개해 왔다.

한미약품은 기존의 한미사진미술관을 비롯해 새롭게 마련한 MoPS를 통해 보다 문화예술 지원의 길을 확장한다는 계획이다. 김 큐레이터는 “내년 즈음 삼청동에 새로운 전시 공간을 마련할 예정이다. 현재 본사에 위치한 한미사진미술관은 소장 작품을 상시 전시하는 공간, MoPS는 예술 아카데미를 적극적으로 전개하는 공간, 새로 개관하는 미술관은 다양한 기획전을 선보이는 공간으로 운영될 계획”이라고 말했다. 그는 이어 “한미사진미술관은 전시와 출판 그리고 다양한 교양 강좌를 진행해 작가들의 활동 무대를 넓히고, 대중과 가까운 미술관으로 보다 다가가기 위해 노력할 것”이라고 덧붙였다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스