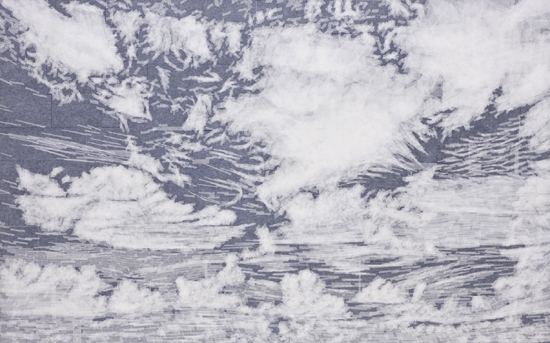

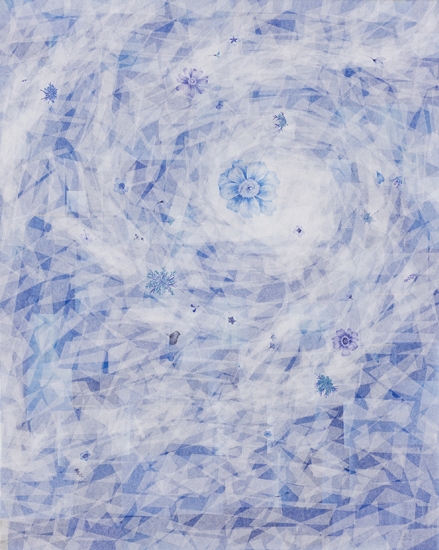

하늘을 그대로 옮겨놓은 듯한 구름들이 화면 가득 자유롭게 자리 잡고 있다. 바람에 흩날리는 꽃잎들처럼 그 모양과 방향도 자유자재다. 화가 강운의 작품에는 봄날 하염없이 떨어져 쌓이는 꽃잎의 외출이 있다. 뇌리를 스치는 영감과의 조우가 있다. 한 동안 구름 작업을 지속하면서 순수 형태를 통해 자신의 감정 상태를 유지한 작가는 자연과의 대화를 진솔하게 그려내고 싶었다고 했다. 그래서일까. 그가 풀어낸 작품들에는 한지의 얇은 반투명 특성을 이용해 겹치는 명상적인 느낌이 있다. 동양적이고 정적인 미를 합친 역동적인 화면이 떠오른다. 이를 위해 강운은 물감 대신 화선지를 이용하고, 붓 대신 가위를 이용한다. 한지로 화폭에 새로운 하늘을 만들어낸다. “이번 작업은 빛과 소리를 부분적으로 투과시키는 화선지의 특성을 통해 모든 것을 받아들이고 탄생시킨다. 캔버스 위에 화선지를 겹쳐서 우러나오는 백색은 또 하나의 무한 공간이자 여백이다. 얇은 반투명 화선지를 배접하는 과정에서 명상적인 공간이 나온다.”

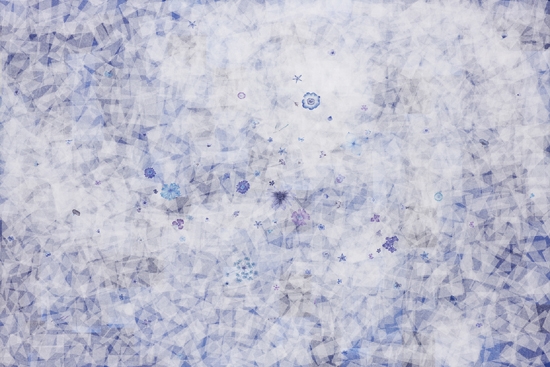

그의 작업에 인위성과 자연성이 함께 있으면서도 조화를 이루는 이유다. 그에게 여백은 공기(空氣)와 같다. “자연 속의 공기이지만 느낌에 따라 정치적인 공기, 경제적인 공기로 느껴질 때가 있어요. 여백은 도를 닦는 일이기도 하고 여유를 즐기는 계기가 되기도 하는 것”이라는 철학적 선문답을 꺼내놓기도 한다. 꽃들이 바람에 의해 날리듯, 순수성의 담보를 통한 여백의 공간 생성 그는 엷은 한지를 꽃잎 형태로 바람에 날려 떨어지듯 화면에 배치한다. 그리고 이어 색연필로 여백의 공간을 만들어낸다. 작은 생명체들과 이름 모를 야생화들을 책갈피에 채집하듯 하늘에서 낙하시킬 때 이들 작은 존재들은 여백의 공간에 초대된다. 이런 느낌을 부여하고 싶었다는 작가는 “제가 편한 감정을 느끼게 되었어요, 꽃들이 바람에 날리는 것을 바라보고 그것을 화면에 옮기는 과정이 순수성을 담보하는 것 같았어요”라고 했다.

그가 파란 하늘색을 선호하게 된 것은 시골에 있으면서 계절이 변화하는 것을 피부로 느꼈기 때문이다. 그 공기를 표현하고 싶었다. “파랑이 가지는 느낌은 우주의 의미와도 상충하는 것 같다”고도 했다. 2000년부터 시작한 구름 시리즈는 수 년 전부터 바람, 꽃, 바다 등으로 확장됐다. 그러나 자연에서 벗어나지는 않는다. 비오는 낯 질퍽한 땅을 밟으며 달빛에 비친 소나무의 모습을 통해 매료되는 달의 모습을 마음 속 풍경으로 그려내려는 의지다. 반투명 화선지는 그가 매료된 자연의 꽃잎인 것이다. 이를 통해 그는 바람에 흩날리는 꽃잎을 자신의 화폭에 담아낸다. 어려서부터 그림 그리는 것을 좋아했다는 작가는 “맑은 개울에 큰 황소를 끌고 가는 상태에서, 구름의 조화된 모습이 그려진 태몽과도 같이 순수 형태를 추구하고자 한다”고 했다. 그래서일까, 자연과의 대화를 통해 아날로그적인 다양한 매체 형태로 작품이 나올 것을 기대하게 만든다. 신작에 뿌려진 꽃잎들은 그가 자연과 마주하면서 터득한 사색의 결과물이라고 할 수 있다. “봄날 떨어져 쌓인 꽃잎을 바라보면서 그냥 자연스럽게 화폭에다 옮긴 것”이라고 했다. 계절마다 그가 가져오는 꽃들은 다양하다. 꽃잎들이 가지는 고유의 색채를 지우며 그가 선호하는 파란색으로 합쳐진다. 이는 그가 꽃의 외형적인 아름다움을 이야기하려는 것이 아니라는 점을 분명히 보여준다. 그가 가져온 꽃잎들은 사유의 대상으로 화면에 오른다. - 왕진오 기자

제283호

제283호