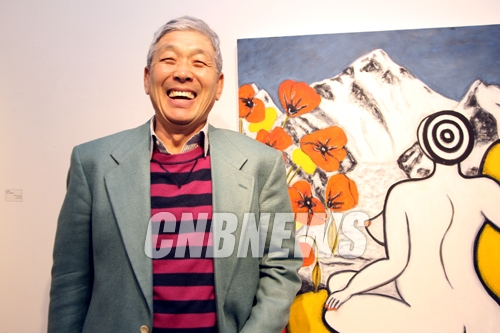

안나푸르나·칸첸중가·마체푸츠레·팬딤등 신들의 거주지로 불리는 히말라야 산맥의 높은 봉들을 직접 다니며 현장에서 느낀 감성을 붓이 가는대로 자유롭게 그려내는 화가 최동열(62)이 4월 3일부터 16일까지 서울 종로구 인사동 선화랑에 2년여 동안 영산(靈山)에서 그려낸 작품을 선보이는 자리를 마련한다. 최동열의 히말라야 그림은 독특한 사연이 배어 있다. 20년 전 실크로드를 따라 여행을 하면서 불교벽화를 공부할 때 현지에서 본 히말라야에 느낌이 가슴과 머릿속에 꿈틀거리며 자신을 그 곳으로 인도하게 되면서부터였다고 전한다.

4000미터 이상 되는 히말라야 산맥의 산들에 배낭을 짊어지고 한 손에는 그림을 그릴 화구를 들고 오른다. 계곡 따라 올라가며 눈 쌓인 언덕 위로 점점 자신이 남긴 발자국 위에 새눈이 쌓인다. "눈이 깊어 푹푹 빠져 올라가는데 시간이 걸리고 장갑 낀 손이 멍멍해 지는 추위에도 신나게 올랐다" 힘든 트래킹 루트를 걸쳐 숨겨진 야전 작업실에 도착하면 "드디어 집에 왔구나!"라는 말이 절로 나올 정도로 산이 주는 매력에 푸욱 빠져있다고 전한다. 그렇게 신들의 산을 화폭에 액션페인팅으로 담아서 내려온 조그만 오두막에서 나무 창문 열고 들어오는 빛 비치는 벽에 캔버스를 눕히고 물감을 꺼내 작업을 시작한다. "습기, 고산, 추위로 인해 유화 작품이 마르기에 하산 일주일전 작업을 끝내야 할 뿐만 아니라 계속 장작불 앞에서 말려야 한다."며 현장에서 완성하는 작업의 어려움을 토로했다.

주변에서는 음식과 잠자리가 편한 아랫마을에서 올려보며 그리든지, 트레킹을 하며 사진을 찍은 뒤 작업을 하라고 권한다고 한다. 그러나 "카메라를 가지고 다니면 작품에 영감이 들어가지 않는다. 바로 앞에서 그리는 것이 생명이 살아있음을 느끼고, 오래전 잃었던 고향으로 돌아오는 포근함과 파도처럼 몰려오는 원초적인 사랑에 들떠 그녀의 초상화를 그리고 있는 강렬한 청년으로 돌아온 자신을 발견한다."며 "현장에서 그리지 않으면 히말라야가 뿜어내는 정기를 담아낼 수 없다" 고 말했다. 독특한 풍경, 상징적인 누드, 정물은 객관적인 대상의 재현과 정밀묘사를 거부하고 작가만의 시각으로 재해석하여 새로운 풍경을 보여준다. 작품에는 하나같이 빨강, 노랑 등 강렬한 원색이 들어있다. 원색을 좋아하기도 하지만, 히말라야의 숨결을 표현하는데 이 보다 더 좋은 색상이 없는 것 같다고 한다.

작품들에는 알몸으로 산을 바라보고 있는 여성이 강조되어 배치되어 있다. 모두 뒷모습을 보이고 있다. "산의 기가 워낙 세기에 여성의 벗은 몸을 엉성하게 그릴 수 없었죠. 여인의 뒤태가 볼륨감이 잘 드러나서 조화를 이루는 것 같다"고 설명했다. 지난 추억과 현실이 중첩되어 이상향을 표현하는 종시에 자연과 인간의 소통하는 공간을 표현하고 싶은 최동열은 올 해 K2를 오를 계획이라고 한다. "매년 그 곳에 가도 수많은 산봉우리를 죽을 때 까지 다 볼 수가 없을 것 같았다"며 "4000미터 이상의 히말라야의 모든 얼굴을 화폭에 담아 보겠다."는 의지를 피력했다. 02-734-0458 왕진오 기자

제319호

제319호