▲박제경 작가.

(CNB저널 = 글·조광제 미술비평) 한 작가의 작업 스타일을 일의적으로 규정한다는 것은 결코 쉽지 않다. 그런데도 적어도 미술 작업의 창의성을 도외시하지 않는 한, 작가에게 일관되고 고유한 작업 스타일을 요구하는 것은 거의 원칙처럼 되어 있다.

달리 말하면, 특정한 어떤 그림을 보았을 때, 그 그림이 누구의 그림인가를 단박 파악할 수 있어야 한다는 것이다. 이는 조형 작업의 가능성이 무진장하다는 것을 전제로 하고 있다. 또한 이는 작가의 그 유독(惟獨)한 조형 방식이 관람자들에게 전혀 색다른 조형적 세계를 제공함으로써 특정한 감각의 영역을 느닷없이 경험하도록 하는 것이 미술 작업의 위력임을 전제로 하고 있다. 미술사를 장식하고 있는 위대한 작가들은 예외 없이 이 같은 미술 작업의 전제를 충족하고 있다고 해도 과언이 아니다. (중략)

우선 박제경의 회화적 기법에 관해 살펴보자. 레이스는 코바늘을 이용해 빠른 손놀림으로 실을 꿰어 여러 문양들을 만들어내는 전통적인 수예 기법의 결과물이다. 물론 오늘날에는 컴퓨터 기술을 활용해 온갖 다양한 문양을 만들어내는 기계 레이스가 대종을 이룬다.

▲U-Topos14022. 162.2 × 130.3 acrylic and gutta on canvas, 2014.

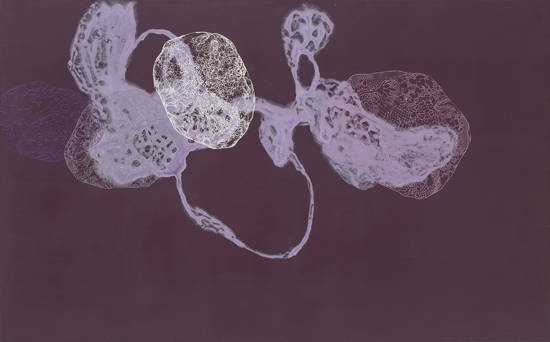

▲U-Topos15013. 72.7 × 116.8, acrylic and gutta on canvas, 2015.

박제경의 이러한 독특한 작업 방식은 ‘거미줄 잣기’(spiderweb spinning)라 이름을 붙일 수 있다. 거미가 집을 짓기 위해 꽁무니에서부터 자동으로 얇고 질긴 투명한 실을 만들어내어 순식간에 직조를 해나가는 것에 비유할 수 있기 때문이다. 박제경의 ‘거미줄 잣기’는 잭슨 폴록의 흩뿌리기(dripping)와 비교된다. 그 핵심은 잭슨 폴록의 흩뿌리기와 마찬가지로 온갖 다양한 조형적 가능성을 지닌 순수 감각적 본능을 한껏 발휘하는 박제경 나름의 회화 기법이라는 데 있다.(중략)

▲U-Topos15020. 45.5 × 37.9, acrylic and gutta on canvas, 2015.

▲U-Topos15016. 72.7 × 50, acrylic and gutta on canvas, 2015.

사이사이로 언뜻 비치는 보일 듯 말 듯 한 속살은 옷을 아예 다 벗어 노골적으로 드러나는 몸과는 전혀 다른 감각을 제공한다. 레이스의 시스루는 관능 자체가 아니라 관능의 세계로 유인하는 ‘관능에의 유혹’이다. 열어 보이면서 차단하고 차단하면서 열어 보이는 레이스의 시스루가 갖는 열림과 닫힘의 동시적인 이중성이야말로 관능의 기본적인 속성이다.

회화사를 통해 수도 없이 취급되어 온 것이 바로 관능이다. 관능이야말로 감각의 원천이라 여겼고, 따라서 관능의 세계 속으로 진입할 수 있도록 하는 것이야말로 회화의 주제적인 본령인 양 취급되어 온 것이다. 예컨대 레오나르도 다 빈치의 ‘모나리자’에서 암암리의 관능이 없다면 과연 명작으로 취급될 것인가. 구스타브 클림트의 ‘키스’에서 적절한 관능을 놓칠 수가 없고, 에곤 실레의 ‘꿈속에서 보다’에서 너무 노골적인 탓에 관능을 벗어버린 관능을 놓칠 수가 없다.

그렇다면, 열림과 닫힘의 동시적인 이중성을 통해 관능을 노출하는 레이스를 회화적으로 구현한 박제경의 그림은 과연 관능적인가? 그녀의 그림에는 몸이 없다. 살은 더더욱 없다. 몸과 살이 없이는 그 자체로 결코 관능적으로 현존할 수 없는 레이스로 구축된 덩어리가 뜬금없이 공중, 그러니까 캔버스의 허공에 매달려 있을 뿐이다. 그런데 그럼으로써 오히려 잠재적인 관능성을 발휘한다.(중략)

박제경은 레이스를 관능적이게끔 하는 몸 또는 살을 삭제한다고 했다. 그 대신 레이스 자체가 덩어리를 형성하여 몸 또는 살이 되는 지경을 구축한다고 했다. 이는 일종의 절편음란증적인 도착이다. 절편음란증의 주체는 여자의 속옷을 예사로 훔친다. 고립된 공간에 들어가 그 훔친 속옷을 애무하면서 성적으로 흥분한다.(중략)

박제경은 레이스라고 하는 여성적인 관능의 매체가 실체와 이미지를 오가면서 관능의 세계를 맴도는 지경을 그려내고 있는 셈이다.

그럼으로써 박제경은 다시 기묘한 효과를 자아낸다. 그것은 몸 또는 살이 지닌 관능적인 본질을 드러내는 효과이다. 레이스가 감추고 있는 몸을 넘어서서 아예 레이스로 변환된 몸을 염두에 둘 필요가 있다. 그렇다면 아예 덩어리처럼 된 레이스에 함축된 몸은 어떤 몸이겠는가? 그 몸은 관능의 위력에 공격받아 성적으로 응축된 긴장된 몸이라 할 수밖에 없다.

또한 그렇다면 아예 증기처럼 공중에 흩날리는 레이스에 함축된 몸은 어떤 몸이겠는가? 그 몸은 성적 흥분으로 절정으로 치달은 몸이 아예 그 자체로 감각적인 살이 되어 사방으로 흘러넘치는 몸이라 할 수밖에 없다.

▲U-Topos14023. 162.2 × 130.3, acrylic and gutta on canvas, 2014.

색채와 선의 날카로운 대비와 격렬한 조화가 다소 부족한 것 같고, 레이스를 형성하는 그 미세하기 이를 데 없는 선들이 전반적으로 보아 아직 관능의 열기에 덜 젖어 있는 것 같다는 느낌을 준다. 그러나 그녀의 이른바 본능적 통제에 의한 ‘거미줄 잣기’에 역점을 두면 이야기가 달라진다.

미세하기 이를 데 없는 그 ‘거미줄 선들’을 자아내느라 미친 듯 집중하여 희열의 시간 속으로 잠입해 들어가 이렇듯 화려한 선들의 향연을 구축해 내는 장면을 떠올릴 필요가 있다.

그 고도로 집중된 작가 박제경의 본능적 통제에 의한 ‘거미줄 잣기’의 회화 작업의 시간이야말로 관능적인 회화적 감각에 한껏 젖어 있음에 틀림없다. 지금 우리는 그 결과를 대면하고 있다.

현대미술의 다양함 속에서 ‘나’를 표현하는 새로운 방향을 모색하는 박제경 작가는 본인만의 감성을 선묘 기법을 통해 선보이는 ‘유토포스(U-Topos)’ 연작을 11월 3∼30일 서울 용산구 아트스페이스 루에서 공개한다.

(정리 = 왕진오 기자)

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제450-451호

제450-451호