▲박자용, ‘사색을 그리다 1’. 피그먼트 프린트, 100 x 150cm, 2015.

(CNB저널 = 김금영 기자) 2014년 10월 27일 서울광장에선 재미있는 광경이 펼쳐졌다. 여기저기 앉아 멍하니 있는 사람들, 즉 제1회 ‘멍 때리기 대회’ 현장이었다. 뇌를 쉬게 하자는 취지 아래, 그야말로 아무 생각 없이 넋을 놓는, 세계 최초로 한국에서 열린 편안한(?) 대회였다. 1분 1초가 바쁘게 돌아가는 한국에서 멍을 때리라니! ‘누가 참가하겠냐’는 걱정이 무색할 정도로 반응도 높았다. 당초 50명 참가 기준으로 행사를 준비했지만 지원자가 250명을 넘었고, 취재 경쟁도 뜨거웠다. 이 대회를 통해 편안함을 느꼈다는 반응도 많았다.

과거 세상의 모범은 끊임없이 머리를 굴리는 것이었다. 그러나 무한대의 정보가 흘러 들어오는 현대에선 과열된 머리를 쉬게도 해주라는 게 트렌드다. 지난 10월엔 중국에서도 규모를 키운 2회 멍 때리기 국제 대회가 열렸다. 피로에 찌든 사회엔 사색의 시간이 절실해 보이고, 그래서 반응도 세계적이다. 1회 멍 때리기 대회 우승자인 9살 김지명 어린이는 한 방송에서 “하루 6곳씩 학원을 다니는 피로를 멍 때리기로 풀어왔다”고 말해 눈길을 끌었다. 이런 가운데 공간과 색을 주제로 한적한 풍경을 펼치는 두 작가의 전시가 있어 유사한 흐름으로 관심을 모은다.

상상 속 공간에서의 휴식

‘사색의 공간. 사색의 시간.’전

머리를 비우고 싶을 때 한적한 곳으로 혼자 훌쩍 여행을 떠나기도 한다. 박자용 작가는 전시장에 실재와 자신의 상상을 넘나드는 광활한 공간을 펼친다. 작품을 보는 이는 마치 쉬러 여행을 온 것 같은 착각에 빠지기도 한다. 일단 그의 작품 속엔 사람이 등장하지 않는다. 오로지 넓은 공간과 그 공간을 바라보는 자신이 존재할 뿐이다.

박자용의 작업은 한 공간처럼 보이지만 실제로는 각각 다른 공간과 시간에서 수집된 여러 데이터로 만들어졌다. 작가는 공간을 해체시키고 해체된 공간을 다시 조합해 새로운 가상 공간을 만들어낸다. 여기엔 공간에 대한 작가의 기억이 포함된다. 실재적이지만 가상성을 가진 작업들은 무한한 상상력을 키워준다. 미셸 시카르 파리 1대학 교수는 작가의 작업을 “박자용은 세속계에 하늘과 창공으로 향하는 유토피아를 건설한다. 우리가 걱정 없이, 섬세한 마음으로 그리고 시적인 분위기 속에서 이 유토피아를 모험할 수 있도록 해준다”고 평했다.

▲박자용, ‘사색을 그리다 3’. 피그먼트 프린트, 100 x 150cm, 2015.

갤러리 폼 측은 “박자용 작가는 3년 전 갤러리 폼에서 ‘만들어진 기억 공간’전을 통해 그 저력을 보여준 바 있다. 이번 전시에서는 여러 공간들이 생각의 본질을 찾기 위한 공간으로 바뀌는 것을 볼 수 있다. 기존의 고대 건축물과 서구적 건축 양식을 재해석함은 물론이며, 부산에 머무르는 동안 다닌 공간이나 일상의 공간들을 조합해 사색의 공간이라는 새로운 장소를 만들었다”고 밝혔다.

이어 “작가가 선택한 풍경과 색감이 색다른 분위기를 연출하면서 공간에 대한 고민의 흔적이 엿보인다. 각각 다른 문화가 합쳐져 제3의 신(新)문화가 만들어지듯, 박자용의 작업 또한 여러 공간들의 콜라주를 통해 신선하고도 비현실적인 가상공간이 만들어진다”며 “작가의 작업은 현대인에게 사막의 오아시스 같은 존재가 될 것”이라고 밝혔다. 전시는 갤러리 폼에서 12월 31일까지.

시간의 흔적을 오래된 색 속에

‘시간이 만들어 내는 색’전

덴마크 철학자 키에르케고르는 말했다. “인간은 삶을 바라보면서 살아야 하지만, 자신의 삶을 이해하기 위해서 뒤를 돌아봐야 한다.” ‘시간이 만들어 내는 색’전은 앞만 보며 달리기 바쁜 현대인에게 천천히 흘러온 시간의 흔적을 보여준다. 바쁘게 뛰던 발걸음을 멈추고 잠시 천천히 호흡을 가다듬으며 쉬어도 좋다는 의미다.

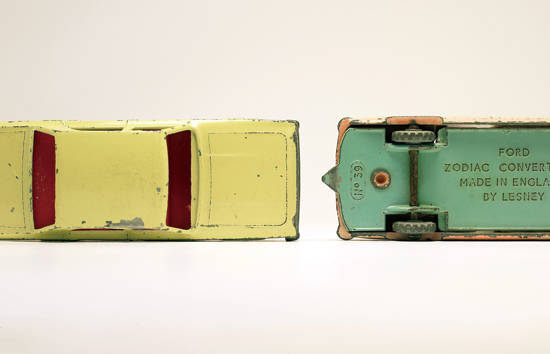

작품 속엔 장난감 차, 가방, 문(門) 등이 등장한다. 하지만 장난감 차는 흔히 우리가 볼 수 있는 꽉 막힌 교통 체증 속 복잡한 모습이 아니다. 흰 바탕에 한두 개가 조용히 사이좋게 자리 잡고 있다. 경적 소리 하나 들리지 않을 듯한 정적이 느껴진다. 가방도 넓은 공간 속에 한두 개가 덩그러니 놓여있다. 오브제들의 색도 눈길을 끈다. 빛을 잃고, 탁해지고 벗겨졌지만 그 모습이 초라하기보다는 자연스럽다. 그리고 어떤 시간을 지내왔을지 궁금하게 만든다.

▲허명욱, ‘스케일(Scale) 1708’. 캔버스에 아크릴릭, 피그먼트 프린트, 65 x 55cm.

▲허명욱, ‘스케일(Scale) 1788’. 캔버스에 아크릴릭, 피그먼트 프린트, 100 x 100cm.

이어 “작가가 세심한 관찰자의 눈으로 담아낸 피사체는 시간성과 물성을 함께 지닌 사진 작품으로 재탄생한다. 시간의 흔적 속에서 삶을 이해하고 또 다른 시작을 위한 계기를 마련해 보길 바란다”고 덧붙였다. 전시는 갤러리 토스트에서 12월 20일까지.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제460호

제460호