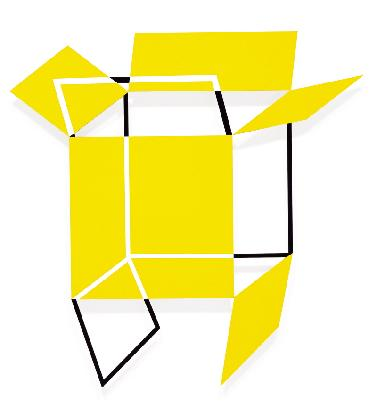

▲김봉태, ‘춤추는 상자’. 알루미늄에 산업용 페인트, 120 x 120cm. 2008.

국립현대미술관은 5월 25일~7월 10일 ‘김봉태’전을 과천관 제 2전시실 중앙홀에서 개치한다. 이번 전시는 ‘한국현대미술작가시리즈’ 중 하나로서 한국현대미술사 연구‧발전의 토대를 마련하고자 기획된 것이다. 2014년 ‘이건용’, ‘황용엽’, 2015년 ‘김병기’전에 이은 네 번째 전시다.

김봉태는 1960년대 초 ‘1960년 미술협회’ ‘악튀엘’의 창립멤버였다. 특히, 1960년 미술협회는 당시 제도권이었던 대한민국미술전람회에 반발해 조직됐다. 1963년 뉴욕에서 개최된 국제조형미술협회 심포지엄에 초대된 것을 계기로 L.A.에 있는 대학원을 졸업하고, 1963년~1985년 L.A를 근거지로 다양한 활동 및 작업을 전개했다. 1986년부터 국내 대학교 교수로 재직하면서 한국에 정착했다.

김봉태의 작업은 원색과 기하학적 형태가 특징이다. 그의 이번 회고전은 1960년대 초반부터 현재까지 해 온 작업 중 대표작 100여 점을 선보이며, 그동안 공개되지 않았던 드로잉 또한 소개한다.

이번 전시는 김봉태의 작품을 시기별로 나눠 소개한다. 시기는 4개의 큰 흐름으로 구분 지었다. 첫 번째 시기인 ‘표현적인 추상미술(앵포르멜)의 시기(1960년대 초반~중반)’는 초기 표현주의 추상미술 작업들을 소개한다.

1963년 김봉태는 파리비엔날레에 판화를 출품했고 그 작품이 프랑스 정부에 소장되기도 했다. 미술관 측은 “이때 출품했던 판화는 당시 젊은 세대에 의해 주도되었던 앵포르멜 경향의 판화였다는 점에서 한 시대의 흐름을 판화를 통해 구현해 냈다는 것이 이전 판화와는 구별된다”고 전했다.

이후의 흐름은 작품 안에 등장하는 요소가 기하학적 형태로 변화하는 과정을 보여준다. ‘기하학적 조형 및 삼차원의 탐색(1960년대 중반~1990년대 중반)’은 작가가 기하학적 조형을 가장 보편적인 형태라고 인식하고, 평면성보다 입체성을 추구한 시기다. 더불어 이 시기에선 동양적 사고관이 근간이 돼 정체성을 찾고 정립하는 과정을 엿볼 수 있다.

‘색면의 유희성과 변형 캔버스(1990년대 후반~2000년대 중반)’은 작가가 순수회화의 요소인 색채와 색면에 관심을 가지기 시작하는 시기와 회화와 조각의 중간 단계로서 독창적인 입체 조형이 나타나는 과정을 소개한다.

마지막 흐름으로 소개되는 ‘재료를 통한 공간감의 확장(2000년대 중반~)’에선 빛을 투과하는 재료인 플렉시글라스(plexiglass)를 사용해 깊이감과 공간감을 확장하는 작업 과정을 볼 수 있다.

미술관 측은 “김봉태의 작업은 당시 한국 미술계에 주도적이었던 모노크롬의 화법을 따르지 않고, 조형의 본질을 원색의 색채와 기하학적 형태의 작업을 통해 추구했다는 점에서 독자적인 위치를 차지하고 있다”고 설명한다.

덧붙여 “이번 전시가 회화 같은 조각, 조각 같은 회화, 이차원성과 삼차원성이 변주되는 김봉태의 작품세계를 통해 한층 풍부해진 한국 미술사의 깊이를 들여다보고, 조형의 본질을 찾아가는 소중한 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 전시의 부대행사로서 6월 16일 서성록 교수와 김봉태 작가의 대담이 마련돼 있으며, 6월 9일, 25일에는 담당 학예연구사의 큐레이터 토크가 준비돼 있다.

더불어 전시 기간 중 매일 2시 전시 해설과 함께 작품 감상이 가능하다. 더 자세한 사항은 국립현대미술관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

▲김봉태, ‘비시원 92-109’. 캔버스에 아크릴 물감, 215 x 215cm. 1992.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제486호

제486호