▲맷 코코의 작업 ‘Fantôme(유령)'의 설치 모습.(사진=김연수 기자)

미술관의 전시 공간들을 차지한 것은 구조물 혹은 오브제, 영상 등을 활용한 설치물 등과 조형물들이다. 하지만 큐레이터 신보슬은 이 전시가 ‘사운드 아트’의 범주에 있다고 소개했다. 전시된 작품들 중에는 소리가 들리는 작품들도 있지만 없는 작품들도 있었다. 물리적으로 들려오는 소리보다 더 강렬하게 다가오는 시각적 이미지들에게서 들리는 소리를 듣기 위해선 눈으로 듣는 기술이 필요한 듯싶다.

평창동의 토탈 미술관은 8월 25일~10월 23일 ‘투명함(transparency)’이라는 소재와 함께, 미디어 아트 작품들을 통해 ‘소리’를 구현하는 ‘Through the Listening Glass(듣기 나라의 앨리스)'전을 개최한다.

▲트라픽-얀 오르렐리ㅡ '72 임펄스'. LED 라이트 설치. 2013. (사진=데이비드 드살레)

‘투명한 것’이 안내하는 새로운 세계

이 전시에선 제임스 지르동(James Giroudon) 프랑스국립음향창작센터(GRAME) 디렉터의 지휘 아래 10명의 외국 작가가 13점의 작품을 선보인다. 지르동은 “2년 전 토탈 미술관을 처음 방문했을 때, 주변 풍경의 다양한 모습으로 스며든 미술관의 건축 디자인에 매우 깊은 인상을 받았다”고 전했다. 토탈 미술관은 북악산 자락에 위치했다. 산의 본래 모습을 최대한 존중해 디자인 되었기에 내부 전시 공간에 기암절벽이 노출돼 있기도 하고, 공간 마다 높이가 모두 달라 매우 역동적인 관람 동선을 만들어낸다. 그는 “미술관 건축물의 정체성은 (전시 기획에 있어서) 제약인 동시에 기회이기도 했다”고 밝힌다. 미술관의 건축적 정체성은 이 이 계획에서 시노그래피(음악극의 무대배경)로서 역할 한다.

지르동 감독은 ‘투명함’이라는 개념과 함께 소리 및 시각물의 제시로 전시를 계획했다. 이 전시에서 투명함이라는 개념은 매체의 물리적인 속성으로서 제시된다. 루이스 캐럴의 소설 ‘이상한 나라의 앨리스’의 속편인 ‘거울 나라의 앨리스’에서 영감을 얻었다는 이번 전시의 콘셉트처럼, 눈에 보이지 않지만 분명 존재하는 무엇인가를 경험하는 것은 기존과 다른 생각과 상상의 세계로 들어가는 통로가 된다. 이 전시에서 그것은 소리 및 물, 유리와 같은 투명한 재료 혹은 투명한 물질을 투과할 수 있는 빛으로 나타난다.

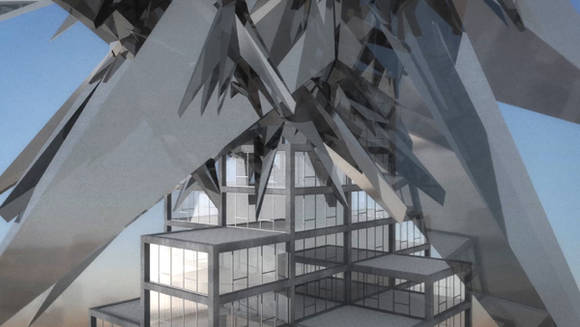

▲토마 레옹, '글라스 하우스'. 비디오 설치, 15분 52초. 2011. (사진=토마 레옹)

“소리는 그 어떤 것보다도 투명하다” -제임스 지르동

전시는 투명성을 재료의 물성으로 제시한 소리가 없는 작업 7개와 소리가 나는 영상-미디어 설치 작업 6개로 구성된다. 전시장 입구에서 가장 처음 마주치는 맷 코코(Matt Coco)의 ‘Fantôme(유령)'은 30m 가량의 롤 페이퍼와 세라믹(도자기) 설치 작업이다. 쓰나미가 몰려온 이후 일본 후쿠시마의 이미지가 뚫린 구멍으로 추상화 되어 공중에 설치된 롤 페이퍼는 오르골에 들어가는 악보를 연상시키고, 바닥에 펼쳐진 오브제를 얇게 슬립 캐스팅한 세라믹 파편들은 쓰나미 이후의 잔해들이 화석화 된 듯하다.

LED라이트로 만든 구조물과 사운드 설치 작업 ‘72 임펄스’는 트라픽-얀 오를레리와 GRAME의 예술가 및 개발자와 테크니션의 협업 작품이다. 높이 2.3m, 폭 1.6m의 대형 금속프레임 여섯 개로 구성된 이 작품은 관객이 사이를 지나갈 때마다 구조물에 설치된 LED라이트와 소리를 내기 위한 퍼커션(타악기) 부품들이 각기 다른 그림과 리듬을 형성한다. 프레임 구조를 돌아다니며 관객은 직접 몸으로 악기를 연주하거나 그림을 그리는 듯한 경험을 할 수 있다.

미셸 프랑수아(Michel François)의 ‘네온라이트를 뚫고 걸어가기’는 가지런히 정렬된 수십 개의 네온라이트의 가운데가 깨져서 라이트 위로 다른 길이 생겨난 것처럼 보이는 작품이다. 빛으로만 기능하던 전구는 깨지는 순간의 소리가 연상되는 물질로서 존재한다. 마치 다른 차원으로 달려 들어가는 발자국의 흔적인 듯, 깨진 전구들은 힘과 속도감을 그대로 간직하고 있다.

미술관의 가장 넓은 전시 공간을 차지하고 있는 드니 방장(Deny Vinzant)의 작품은 2000년부터 현재까지 계속 변화를 거듭하고 있다. 다양한 형태의 투명 유리위에 금으로 그려진 악보들은 전시 공간에 따라 매번 새로운 모습으로 설치된다. 투명한 유리가 겹쳐 겹겹이 쌓이는 악보들은 마치 지층의 모습처럼 그 자체로 축적된 시간의 결과물이 되고, 악보가 그려진 커다란 유리 공은 자연의 이루는 원소의 형태를 의미하기도 한다. 유리 위에 그려진 악보들은 작곡가이기도 한 프랑수와가 직접 작곡한 것들이다. 이 음악은 유리로 만든 악기들로 연주돼 전시장 내 사운드 설치로 제시된다.

▲드니 방장, '찰나와 공간'. 현장 설치. 2000~현재. (사진=제임스 지르동)

이 밖에도 미술관 공간의 특성을 가장 많이 활용한 작품으로 피에르 알랭 제프레노(Pierre Alaon Jaffrennoe)의 ‘그린 사운즈’, 세르게이 에이젠슈타인의 미완성작 ‘글라스 하우스’에서 영감을 받아 제작된 사운드-비디오 설치 작업 ‘글라스 하우스’, 어둠 속에서 어디로부턴가 새어나오는 빛을 재현함으로서 입구가 어디인지 공간의 경계가 어디까지인지 모호하게 만드는 위엔 하우 치앙(Iuan Hau Chiang)의 ‘보는 것이 믿는 것이다' 등의 작품이 눈에 띈다.

올해는 한-불 수교 130주년을 기념해 다른 어떤 해보다 많은 외국의 작품을 우리나라에서 보고 있는 듯하다. '예술의 나라'에서 온 작품들로부터 볼 수 있는 특징 중 하나는 감각에 경계를 두지 않는 말 그대로 융-복합적인 다원예술이 일반적으로 보이고 있다는 것이다. 이 전시 역시 시각 예술 전공이 아닌, 건축, 음악 등의 다양한 분야에서 활동을 하는 작가들로 이뤄져있다. 더불어, “음악과 시각예술은 분리된 것이 아니”라는 지르동 감독의 말은 현재 한국 예술계가 장르별로 고유한 한 가지 감각만을 사용한 감상법에 머무르고 있다는 생각을 지울 수 없게 한다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제499호

제499호