(CNB저널 = 김금영 기자) 날씨 참 예술이다. 날씨가 전시장에 들어왔다. 날씨의 다양한 요소를 사진, 영상, 사운드, 설치 작품을 통해 감각적으로 경험하도록 하는 ‘웨더(Weather): 오늘, 당신의 날씨는 어떤가요?’전이 10월 28일까지 열린다.

이번 전시는 시시각각 변하는 날씨의 요소들 즉 햇살, 눈, 비, 안개, 뇌우 등을 매개로 작업해 온 아티스트 26명의 작품 170여 점을 선보인다. 날씨는 그리스 신화의 천둥번개, 19세기 영국 소설 속 폭풍우, 대중가요의 가사 등 다양한 형태로 문화에 존재해 왔다.

이런 날씨를 주제로 하는 전시이기에 날씨 자체에 집중한 콘텐츠를 보여주지 않을까 예상했다. 그런데 전시는 단순히 날씨만으로 이야기를 뻔하게 흘러가도록 구성하지 않고, 날씨가 어떻게 우리 삶에 스며들어 예술이 될 수 있는지 살핀다. 또한 날씨를 온몸의 감각을 동원해 느낄 수 있도록 도우며, 날씨를 통해 느껴지는 사람들의 감정까지 아우른다.

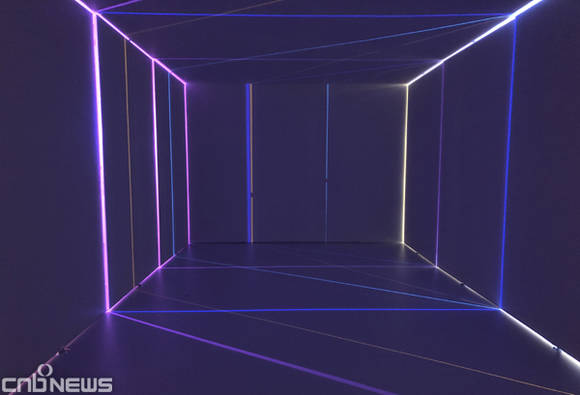

전시는 ‘날씨가 말을 걸다’ ‘날씨와 대화하다’ ‘날씨를 기억하다’까지 세 가지 챕터로 구성된다. 첫 번째 챕터로 들어서기 이전 먼저 프롤로그 구간이 있다. 빛과 공간을 디자인하는 작가 크리스 프레이저의 설치 작업이 전시된 공간이다. 벽을 밀고 들어가면 여러 색의 빛이 어두운 공간에 쏘이고 있는데, 다른 사람들이 벽을 밀고 들어올 때마다 빛이 계속해서 움직이며 공간에 새로운 활력을 불어넣는다. 현실에서 날씨의 다채로운 세계로 들어감을 암시하는 공간이다.

첫 번째 챕터 ‘날씨가 말을 걸다’는 감정과 날씨 사이의 연결고리를 짚어간다. 날씨로 접근했을 때 이 챕터는 ‘햇살’ ‘눈, 비’ 그리고 ‘어둠’ 섹션으로 나눠진다. 그리고 각 섹션에 들어가면 여러 감정이 읽힌다. ‘햇살’ 섹션엔 평범한 날들 속 특히 맑은 날들의 기억과 사소한 감정을 포착한 올리비아 비, 해변의 풍경을 유쾌한 시선으로 포착하는 다큐멘터리 작가 마틴 파의 작품이 전시됐다. 환한 햇살이 전시장에 들어온 것 같은 느낌에 절로 유쾌해진다. 화면 속 사람들 또한 행복한 표정으로 감정 상태를 여실히 드러낸다.

경쾌한 감정으로 시작된 전시 감상이 ‘눈, 비’ 섹션에서는 다소 차분해진다. 요시노리 미즈타니가 구현한 풍경은 신비롭다. 여름 날 날벌레 유수리카가 흩날리는 모습을 마치 눈이 내리는 것 같이 포착해 초현실적인 이미지를 만들었다. 예브게니아 아부게바의 작품은 포근하다. 북극의 거친 환경에서 살아가는 사람들의 삶을 낭만적이고 동화적인 시선으로 기록했다.

‘어둠’ 섹션은 순간 닥쳐오는 어둠에 놀라기도 하지만 이윽고 어둠이 주는 평온함, 고독감까지 감정이 차오르기 시작한다. 그리고 여기에 어슴푸레한 빛과 찰나의 순간을 포착한 마리나 리히터의 작업이 전시됐다. 앞서 ‘햇살’ 섹션에서 작품을 선보인 요시노리 미즈타는 이 섹션에서는 밝은 낮이 아니라 밤 시간대에 찍은 날벌레의 모습 또한 선보인다. 빛을 발하는 날벌레들의 모습은 짙은 어둠에 포근하게 감싸진 듯하다. 아련한 밤의 정서가 이 섹션에 가득하다.

시각·촉각·청각을 곤두세워 느끼는 날씨

그리고 그곳에서 읽히는 감정

첫 번째 챕터가 날씨와 감정 이야기에 집중했다면 두 번째 챕터 ‘날씨와 대화하다’는 시각, 청각, 촉각 등 온몸의 감각을 이용해 날씨를 경험하는 공간이다. 세부적으로는 ‘파랑’ ‘안개’ ‘빗소리’ 섹션으로 구성된다.

먼저 날씨를 느낄 때 시각이 주는 고정관념을 탈피하는 작업들을 ‘파랑’ 섹션에서 볼 수 있다.계단을 따라 올라가면 이은선의 작품이 설치됐다. 사람들은 흔히 하늘을 푸른색이라 생각하는데, 작가는 실제 1년 넘게 하늘을 촬영하면서 비슷해 보이지만 모두 다른 푸른색 톤이 존재하는 걸 포착했다. 그리고 자신이 채집한 이 다양한 색을 재조합해 독특한 느낌의 하늘을 전시장에 들여 놓았다.

이어지는 무스타파 압둘라지즈, 마리아 스바르보바의 작업은 날씨와 물, 색의 관계를 재고하며 ‘푸른 물’이라는 일반적인 관념에 의문을 제기한다. 그의 화면 속 물은 때로는 푸르고, 때로는 흙탕물 범벅으로 흐리기도 하다. 마치 맑아졌다 흐려지기를 반복하는 날씨처럼.

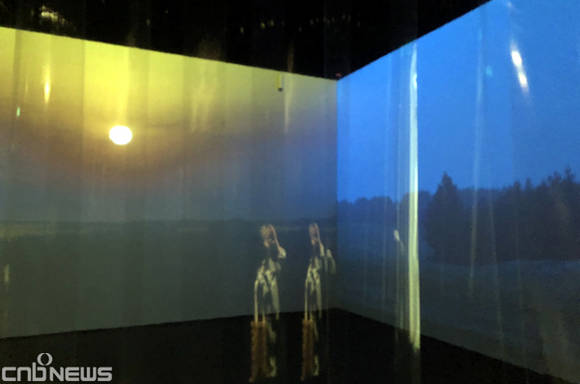

‘안개’ 섹션은 신비로운 느낌이 가미된 공간이다. 왜 이 섹션에 들어가기 전 우산이 설치돼 있나 했더니 실제로 전시장에 물리적으로 안개를 구현하기에 촉촉하게 젖을 수 있기 때문. 피부에 와 닿는 안개의 존재를 느낄 수 있는 이곳에서 갑웍스의 다채널 영상 설치와 베른나우트 스밀데의 ‘님부스(Nimbus)’ 시리즈가 시적 오브제로서 구름과 안개를 다룬다.

하늘이 시각, 안개가 촉각을 열어줬다면 ‘빗소리’ 섹션은 청각에 집중한다. 이번 전시에서 가장 센치해지면서도 인상 깊었던 공간이기도 하다. 바닥에 설치된 조명에 의지해 앞으로 걸어가야 하는데, 그 외에는 아무 것도 보이지 않고 오로지 깜깜한 어둠뿐이다. 공간을 채운 건 빗소리. 사운드 디렉터 홍초선과 라온 레코드가 채집한 빗소리다. 30m에 이르는 전시장을 걸으면서 오롯이 청각으로 전시를 감상하는 경험이 매력적이다.

마지막 챕터 ‘날씨를 기억하다’는 날씨와 관련해 작가들의 주관적인 느낌이 더 강해진 공간이다. 다섯 작가는 각자의 개성에 따라 날씨를 기록한다. 울리히 포글은 주변의 사물들에 빛, 바람을 투영시켜 풍경을 기록하고, 야리 실로마키는 매일 촬영한 사진에 같은 날의 세계적 이슈나 개인적인 사건들을 손 글씨를 병치해 기록시킨다.

김강희는 화면에 이질적인 요소들을 중첩시켜 초현실주의적 장면을 연출하고, 알렉스 웹 & 레베카 노리스 웹은 우수 어린 날씨와 시적 글귀들을 기록한다. 이어 아날로그 슬라이드 영상으로 채워진 공간에서 햇살에 대한 노스탤지어를 나누는 마크 보스윅의 작업이 마지막으로 소개된다. 이들은 자신들의 일상을 되새기는 과정에서 날씨가 자연스럽게 끼어드는 과정을 포착했다. 그래서 날씨는 곧 그들에게 일상이자 추억이다. “그래 그날 날씨가 참 맑았었지” “비 오던 날 그곳에 갔었지” 등 관객에게도 낯설지 않은 친근한 접근이다. 그리고 오늘 당신의 날씨는 어떤지, 작가들의 작업이 말을 건넨다.

디뮤지엄 측은 “이번 전시는 어쩌면 우리가 무심코 지나쳤던 날씨에 대한 작가들의 색다른 시선을 보여준다. 그리고 서로 다른 시공간에서 일어난 이야기로 채운 공간에서 자신만의 감수성을 깨우는 순간을 전한다”며 “관객은 내면 어딘가에 자리한 날씨에 관한 기억과 잊고 있던 감정을 새로이 꺼내보며, 익숙한 일상의 순간이 지닌 특별한 가치를 발견하길 바란다”고 밝혔다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제588-589호

제588-589호