[발행인 칼럼] ‘창피한 역사’ 가르치지 않는 한국에서 맛보는 일제강점기 조선 지식인들의 민낯 ‘대동아문학자대회’

제636호 최영태 CNB뉴스 발행인⁄ 2019.05.02 15:05:34

제636호 최영태 CNB뉴스 발행인⁄ 2019.05.02 15:05:34

일제 치하 조선에서 양대 신문인 동아일보와 조선일보 편집국장을 지내면서 언론가로서는 물론 문학자로서도 조선 안에서는 ‘大문호’ 대접을 받던 춘원 이광수가, 어린 일본 문학자로부터 호되게 비판을 당한 현장이 있다. 바로 일본 제국주의가 도쿄에서 개최한 ‘대동아문학자대회’(1942~43년)에서였다.

당시 일본은 중국 대륙과 동남아시아, 태평양에서 미국, 영국, 네덜란드, 중국 등 여러 나라와 싸움을 펼치면서 국민총력전 태세를 강조했다. 또한 문학자들 역시 ‘대동아 건설’을 위해 평화 시기와는 다르게 작품 활동을 해야 한다면서, 전쟁 시기 문인들의 활동 방향을 가르치기 위해 이 대회를 소집했다.

조선의 大문호 이광수, 일본인 애송이한테 호되게 비판 당하다

다음은 일본 전문가 김시덕 교수의 책 ‘동아시아, 해양과 대륙이 맞서다’ 345쪽에 나오는 내용이다.

제1회 대동아 문학자 대회에 참가한 이광수는 대일본제국의 신민으로서 순응하고자 최선을 다하지만 그것이 불가능한 데에 고뇌할 수밖에 없었다. 그는 이 고뇌를 자기보다 어린 일본인 문학자에게 말했다가 호되게 비판 받기도 했다. 일본인에게 차별받고 있다는 친일파 이광수의 소극적인 항거를, 동료 일본인 문학자들은 이해조차 할 수 없었다.

예컨대 이광수의 항거는 이런 것이었을 게다. ‘일본인 너희들이나 우리 조선인들이나 다 천황의 적자(赤子 = 갓난아이)로서, 천황은 우리 모두를 똑같이 사랑한다고 하셨는데(一視同仁: 천황은 일본인과 조선인을 모두 인자하게 바라본다, 차별을 두지 않는다는 의미의 구호) 왜 너희 일본인들은 함부로 천황의 뜻을 거슬러가며 조선인을 차별하냐?’는…. 왜냐면, 다른 글에서 이광수는 이런 ‘천황 앞에서의 평등’ 설을 적극 구사했기 때문이었다.

그러나 이런 친일파 이광수의 불만을 애숭이 일본인 문학자들은 생각조차 해본 적이 없었을 것이기에 “조선인인 당신이 잘 몰라서 그런다”고 외려 면박을 주었을 것이고, 이에 이광수는 고뇌에 빠졌다는 게 김시덕 교수의 전언이다.

대동아(大東亞), 즉 일본을 필두로 모든 동아시아 국가들이 한 가족을 이뤄 각자의 자리에 안분(安分: 분수에 맞게 자리를 잡음)하면 영원한 평화와 번영을 맛볼 수 있다며 대동아문학자대회를 소집했건만, 식민지 조선의 대문호 이광수는 이런 수모를 당하고 있었던 것이다.

“문학은 전쟁에 협력해야 한다”고 외친 조선의 리더들

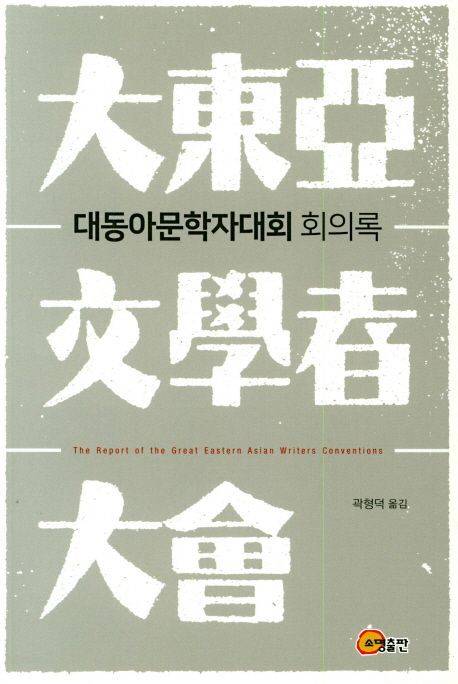

바로 그 문제가 됐던 문학자 대회를 당시 시점에서 알린 글들, 즉 ‘문예’지와 ‘문학보국’ 지에 실린 기사들을 번역한 책이 나왔다. 명지대 일어일문학과 곽형덕 교수가 전문 번역하고, 순서에 맞추어 편집한 ‘대동아문학자대회 회의록’(소명출판 펴냄 / 367쪽 / 2만 2000원)이다.

당시 제1회(1942년 11월 3일부터 일주일간 도쿄), 제2회(1943년 8월 25일부터 사흘간 도쿄) 대회에 참석했던 일본, 타이완, 만주, 중국, 조선, 인도, 필리핀 문인들이 “전쟁에 이기지 않고서 무슨 문화, 어떠한 문학이 있겠습니까. 이제 우리는 어떻게 해서든 전쟁에 이기지 않으면 안 됩니다. 우리 문학자는 갖고 있는 모든 것을 바쳐 이 결전에 승리하는 것만을 향해 가지 않으면 안 됩니다”라고 열변을 토한 발표 내용 등이 고스란히 이 책에 담겼다.

조선 대표로는 이광수, 유진오, 최재서 등이 참석해 ‘황국신민’으로 살아가는 조선인의 자세와 전쟁협력 방안에 대해 그 어느 참가자보다도 높은 수위의 발언을 쏟아내었다. 이른바 정신을 새롭게 하여 ‘내선일체’를 완전히 이뤄 일본이 전쟁에 이길 수 있도록 하겠다는 것이었다. 이들의 전쟁 협력의 양태는 직접적이고 적극적이었으며, 문학은 식민 본국과 식민지 사이를 잇는 중요한 네트워크의 기능을 했음을 이들의 발언 내용을 통해 알 수 있다.

한국 문학사에서 중요한 작가로 기억되는 이광수, 유진오, 최재서 등이 이 대회에서 쏟아낸 발언들을 보면 일제강점기 조선 지식인의 허망한 상황을 확인할 수 있다.

‘전체주의적 문학관’, 아직도 우리 속에 남아 있으니…

문제는, ‘문학보다는 전쟁’ ‘개인보다는 전체’ ‘문학은 사회적 목적을 이루는 데 기여해야 한다’는 등의 당시 전체주의적 문학 인식이, 해방 뒤 한국 문학에서 완전히 자취를 감추었냐 하는 데도 있다. 친일을 했건 안 했건, 또는 이른바 문학자의 ‘참여’에 찬성했든 안 했든, 문학을 하나의 수단으로 보는, 즉 문학(개인)보다는 국가가 중요하다고 생각하는 ‘대동아문학자대회’적 태도는 극히 최근까지도 한국 문학-문화에 그대로 남아 있다는 점이다.

그 일례로 "우리 아버지도 친일파였지만 그럼에도 불구하고 나는 친일파를 고발한다"며 1966년 '친일문학론'을 펴내며 친일 문학자들을 고발한 고 임종국 선생 역시 "일제의 국민문학론이 국가 관념을 도입했다는 것, 동양으로의 복귀를 주장하며, 동양 고유의 이데올로기 발견을 모색했다는 것, 자유주의적 서구 문명을 비판하며 문학 대중화를 기도했다는 것 등을 개인주의 문학 비판이나 ‘한국의 국민문학' 수립을 위해 참고할 수 있을 것"이라고 논했다('이경훈 비평집 오빠의 탄생 - 한국 근대 문학의 풍속사' 338쪽에서 재인용)는 점에서도 찾을 수 있다.

'괴물과 싸우다보니 어느새 내가 괴물이 돼 있더라'는 식의 딜레마, 즉 한국인은 일제 강점기를 저주하고 입으로는 일본인을 가장 미워하지만, 실제 생활은 지구상에서 가장 일본인과 비슷하게 하고 있다는 비판 그대로, ‘대동아문학자대회’식 국가주의-전체주의는 한국인의 마음속에 아직도 생생하게 살아 있다는 점이다. 일제가 심어놓은 독은 이렇게 길고도 깊다 하겠다.

‘부끄러운 역사’는 가르쳐서는 안 되고 오로지 아름다운 역사만 가르쳐야 한다는 주의에 따라, 현대 한국을 이룬 바탕인 일제강점기 시기에 대해 잘 모르는(역사의 교훈을 잘 모르기에 '토착 왜구'가 지속적으로 생기기 쉬운 구조. 즉 과거에 그런 일이 있었지만 그걸 가르치지 않기에 과거랑 똑같은 일이 벌어져도 "이건 또 처음일세"라며 똑같은 실수를 반복하게 만드는) 한국인에게 평소 접하기 힘든 충격적인 한민족의 민낯을 전하는 책이다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스