[이문정 평론가의 더 갤러리 (82) 작가 홍경택] “자연조차 사물화된 현실을 풍경으로 그린다”

제715호 이문정 미술평론가, 연구소 리포에틱 대표⁄ 2022.01.15 12:17:19

제715호 이문정 미술평론가, 연구소 리포에틱 대표⁄ 2022.01.15 12:17:19

(문화경제 = 이문정 미술평론가, 연구소 리포에틱 대표) 더 갤러리 이번 회는 양가적 존재인 인간과 그런 인간이 살아가는 복잡다단한 세상, 그리고 그에 대한 탐구를 담아내는 작가 홍경택과의 인터뷰를 싣는다.

- 홍경택의 작업을 볼 때마다 바니타스 정물화가 떠오른다. 소재(이미지)뿐 아니라 정물(사물)이 축적된 상황, 소비문화와 대중문화의 요소들, 유명인의 등장 모두 이와 연결할 수 있다. 특히 ‘서재’ 시리즈의 경우 민화(책가도)가 담아내는 기원의 의미가 더해져 삶에 대한 희망과 허무의 공존이 더 명확해진다. 결국 홍경택의 작업은 삶과 죽음, 존재와 부재가 공존하는 인간 삶에 관한 성찰이라 할 수 있다. 이러한 메시지를 어느 정도 의식하며 작업하는지 궁금하다.

대학교 3학년 때 정물 작업을 처음 시작했다. 우리의 삶도, 사물들도 일회적이라는 점이 비슷하다고 느껴 플라스틱으로 만들어진 물건들을 그리게 되었다. 지금 생각해봐도 20대는 내게 혼돈의 시기였다. 사회적 환경도 극단적인 것들이 충돌하던 때였다. 그러다 보니 자연스럽게 가벼움과 무거움, 쾌락과 고통, 삶과 죽음의 대비를 생각하게 되었다. 20대는 나의 종교인 가톨릭에서 전하는 교리와 현실에서 내가 향유하고 즐기는 것 사이의 괴리감 때문에 고민을 많이 했던 때이기도 하다. 시간이 흘러 지금은 화합이 되었으나 당시에는 양가적 요소들이 내 안에서 충돌했다. 내 작업 전반에는 이와 같은 정서가 깔려있다. 사물의 뒷면에는 그림자가 존재하지만 나의 그림 대부분에는 그림자가 존재하지 않는다. 그러나 극단적으로 채워진 사물들에 의해 모종의 무게감이 부여된다. 그래서인지 내 그림을 경쾌하고 재미있게 보는 사람, 반대의 이면을 보는 사람들이 공존한다.

- ‘연필’ 시리즈 속 필기구들은 모두 실재하는 대상을 직접 보고 그린 것인가?

처음에는 펜 하나하나를 손에 쥔 채로 보고 그렸다. 일례로 연필 같은 경우 손으로 깎아 표면이 다 다른데 그것을 보이는 그대로 표현했고, 나중에는 거의 외워서 그리다시피 했다. 최근 들어 캐릭터처럼 특정한 형상이 있는 필기구가 많이 등장하는데, 사진을 찍어 확대해 보고 캔버스에 붙여가면서 구성을 계획하기도 한다. 펜이 꽃다발처럼 퍼져 나가는 작업의 경우 화면 구성과 관련해 상상력을 발휘한다. 군집을 이루는 작업은 펜을 수천 개 모아놓고 사진을 여러 장 찍은 뒤 가장 마음에 드는 것을 골라 그대로 그린다. 아이러니하게도 하나는 철저하게 컨트롤되어 그려지고 하나는 우연에 맡겨진다.

- ‘서재’ 시리즈의 경우 색채 변화가 확연하다. 그 이유는 무엇인가?

색감이 차분하게 가라앉은 서재, 컬러풀한 서재, 갈색 톤의 서재이다. 컬러풀한 서재는 ‘연필 그림’의 짝패로 생각하고 그린 것이다. 차분한 색조의 ‘서재’는 민화의 책가도에서 모티브를 따왔다. 대학교 때 ‘이조의 민화(李朝の民畵)’에서 책가도를 보고 전체적인 분위기나 구조가 너무 현대적이어서 충격을 받았었다. 또 내가 서양미술을 전공하다 보니 부채의식 같은 것이 있어 우리나라의 미술에서 흥미로운 것을 찾으려 노력하기도 했다. 그런데 조선 시대의 민화는 오래된 그림이다 보니 색이 아주 선명하거나 화려하지 않았다. 그래서 나도 유사한 톤의 색을 사용하게 되었다. 이 그림들에서 중요한 것은 공간과 사물을 구성하는 방식 즉, 구조적인 면이다. 동양화에서는 한 화면에 여러 시점이 존재한다. 그래서 평면적으로 보이기도 하고 화면 구성의 묘미가 생긴다. 책가도는 실제로 존재하는 공간을 재구성한 관념적인 그림이다. 책가도가 현대적으로 보이는 것은 바로 이 점 때문이다. 직선이 많다는 것도 흥미롭다. 직선과 사각이라는 모던한 형태를 가지는 책가도, 색면 회화처럼 다뤄지는 책가도는 구상이면서 추상의 영역에 맞닿아있다. 마지막으로 갈색 톤의 ‘서재’는 내가 6개월 동안 두산 레지던시에 참가했을 때 뉴욕에서 발견한 서점의 내부를 그린 것이다. 앞선 ‘서재’들이 현존하지 않는 상상의 공간이라면 세 번째는 실재하는 공간이다. 그러다 보니 실제 색을 그대로 가져왔고, 다른 그림에는 잘 느껴지지 않는 일점 투시와 깊이감도 보인다. 갈색 톤(리얼 버전)의 ‘서재’ 시리즈를 통해 내가 표현하고 싶었던 것은 현대인들이 잃어버린 자기만의 공간, 영감이나 인간의 기본을 이루고 있는 것들의 원천이었다. 나의 ‘서재’ 그림은 하나는 동양화의 전통에, 하나는 서양화의 전통에 놓여있다.

- ‘서재’ 시리즈에는 가족이 등장하기도 한다. 남다른 이유가 있는가?

아무래도 가장 가까운 사람을 그리게 된다. 생판 모르는 누군가를 그릴 수는 없는 것 같다. 가족은 나의 일부이기 때문에 자연스레 그림에 등장하게 되었다. 아직은 시작단계이고 가족이 본격적으로 등장하진 않았다.

- 개인적으로 ‘모놀로그 - 꽃’(2015)의 분위기를 좋아한다. ‘모놀로그’, ‘손’ 시리즈에는 다양한 형태의 손이 등장한다. 또 많은 사람에게 익숙한 홍경택의 작업과는 사뭇 분위기가 다르다.

‘모놀로그’를 그리기 시작했을 때는 많이 지쳤던 시점이었다. 어느 날 내가 거대한 발밑에 누워 쉬는 꿈을 꿨는데 편안해지고 차분해지는 기분이었다. 내 조수들에게 이야기했더니 그중 한 명이 자신의 이모가 꿈에서 굉장히 거대한 손을 보았고, 그것이 계기가 되어 수녀가 되었다고 말해주었다. 뭔가 통하는 부분이 있었다. 그래서 처음에는 발을 그렸는데 발은 표정이 다양하지 않아 손을 그리게 되었다. 손은 표정도 다양하고 인간의 언어 다음으로 풍부한 표현이 가능해 많은 이야기를 전할 수 있었다. 작품 하나하나는 크지 않은데 한 50여 점 정도 그렸다. 어떻게 보면 신에 관한 이야기이다. 그런데 우리는 신의 의중을 절대 알 수 없다. 또 신은 우리에게 행복과 슬픔을 동시에 준다. 어떤 사람들은 자연을 의인화한 것이 신이라고도 말하는데 자연 역시 우리에게 많은 것을 주는 동시에 빼앗아간다. 나는 손을 통해 신성, 악마성, 인간성 세 가지를 다 표현해보고 싶었다.

- ‘훵케스트라(Funkchestra)’는 종교, 대중문화, 소비문화, 음악과 미술 사이의 연결점을 보여주는 작품이라 이야기된다. ‘훵케스트라’는 훵크(funk)와 오케스트라(orchestra)를 결합한 단어이다. 이전부터 ‘funk’를 펑크가 아니라 훵크로 표기하는 이유가 궁금했다.

우리나라의 표기법을 따르면 펑크로 적어야 한다. 그런데 록 음악 계열인 ‘punk’의 표준어도 펑크여서 둘 사이의 구별이 어렵다. 내가 좋아하는 음악은 ‘funk’라서 훵크로 적는다. 펑크는 섹스 피스톨즈(Sex Pistols)나 크라잉넛(Crying Nut)을, 훵크는 제임스 브라운(James Brown), 프린스(Prince)의 음악을 생각하면 된다. 하지만 ‘훵케스트라’는 특정 음악 장르를 지칭하고 다룬다기보다 대중문화의 전반적인 영향을 작품으로 표현한 것이다.

- ‘훵케스트라’에는 많은 인물이 등장하는데 인물 선정 기준은 무엇인가? 이전에 “몇 세대를 걸쳐 살아남을 만한 사람들”이라고 말한 적이 있다. 최근으로 올수록 그 범위가 확대된 것 같다.

지금도 동일하다. 적어도 그 사람이 속한 분야의 역사에서는 아주 오랫동안 언급되겠다는 생각이 드는 사람들이 대부분이다. 오드리 햅번(Audrey Hepburn), 엘리자베스 테일러(Elizabeth Taylor), 앤디 워홀(Andy Warhol), 비틀즈(The Beatles), 마돈나(Madonna), 그리고 BTS(방탄소년단)에 이르기까지. 화면에 박제된다는 것은 영원성을 획득하는 것이다. 물론 인물의 선택기준은 주관적일 수밖에 없다. 가끔은 컬렉터의 의뢰로 그리기도 한다.

- 영상 작업도 발표했다. 특히 ‘훵케스트라’의 경우 사이키델릭(psychedelic)한 느낌이 배가되어 매체적으로도 잘 어울린다고 생각한다. 영상 작업에 대한 추가적인 계획이 있다면 무엇인가? 본인의 회화를 바탕으로 한 것이 아니라 처음부터 영상 작업을 염두에 두고 작업할 계획은 없는가?

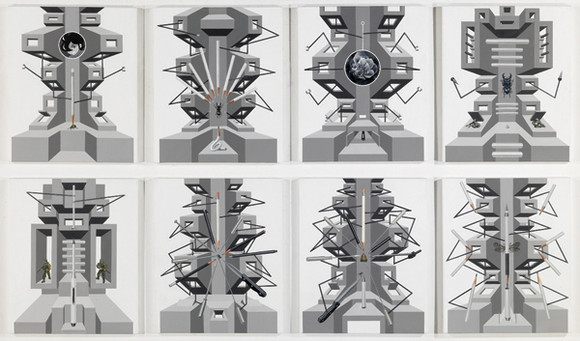

아직 시도한 적도 없고 당분간은 관련해 뚜렷한 계획이 없다. 예전에 현대자동차에서 ‘도시’를 주제로 한 작품 제작을 의뢰받은 적이 있었는데 ‘Urban Symphony’(2016)가 바로 그 결과물이다. 직접 콘티를 짜서 영상화했다. 비록 내 작품 안에 존재하는 한정된 이미지만을 이용해서 완성한 작품이지만 좋은 경험이었다. 최근에는 원화가 존재하지 않는 디지털 판화를 여럿 구상해 놓았는데 그것과 연관 짓다 보면 무언가 할 수 있을 것 같다. 일단은 ‘곤충채집’처럼 아직 영상화하지 못한 시리즈가 있어 그것부터 해볼 생각이다. ‘곤충채집’ 시리즈는 고통에 관한 연작이다. 기계와 생명의 대비를 얼마나 잘 구현해낼 수 있는가가 관건이고 새로운 도전이 될 것 같다.

- 정물 중심의 작업에서 풍경으로 소재가 확장되었다. 변화의 계기는 무엇이며 어떤 이야기를 담고 싶은 것인지 궁금하다.

자연에 관한 생각을 하다 보니 풍경을 그리게 되었다. 현대의 풍경은 정물이나 인물과는 달리 좀 더 심각한 의미를 담고 있다. 이건 세계 그 자체이기 때문이다. 그런데 내가 그리는 것은 온전한 풍경이 아니다. 또한 인위적인 풍경도 많다. 실내에서 바라보거나 어떤 복잡한 구조 때문에 가려져 제대로 볼 수 없는 풍경이다. 실제로 야외에 나가더라도 풍경다운 풍경을 보기 힘든 시대이다. 항상 무언가에 의해 방해받는다. 욕망의 대상이 된 대지, 포토존이 되어버린 풍경을 마주하면 좀 답답하다. 아마도 나는 자연조차 사물화된 현실을 그리고 싶은 것인지도 모르겠다.

- ‘연필그림 - 여섯 개의 하늘’(2014)은 삶과 죽음, 인간, 나아가 세상의 원리에 관한 탐구가 심화된 것처럼 보인다.

사물들을 중첩해 빼곡하게 그리다 보니 공간을 중첩해보면 어떤 느낌일까 궁금해졌다. 그래서 하늘에 하늘을 겹쳐보았다. 그랬더니 희한하게 차원으로 이어졌다. 신기한 경험이었다. 차원에 관한 이야기를 한다는 게 제일 중요한 지점이다. 실제로 내가 그린 공간(하늘) 자체가 인터넷에 있는 사진들을 조합한 것이다. 당연히 각각 다른 시간에 찍힌 것들이고. 그래서 공간에서 차원, 시간에 관한 이야기로 확대될 수 있다. 이런 특성은 최근에 그린 ‘서재’ 그림에서도 나타난다. 물론 단순히 공간 구성이 특이한 작품이기만 한 것은 아니다. ‘인간은 어디에서 와서 어디로 가는가? 죽음이 이 모든 것의 끝인가? 아니면 다른 차원이 존재해서 그곳으로 이동하는 것인가? 눈으로 볼 수는 없지만 다른 시공간이 어디엔가 존재하는 것인가? 시간은 흐르는 것인가, 정지한 것인가?’ 등의 문제와 관련된다.

- 최근 NFT 작품을 발표했다. 어떤 마음으로 참여하게 되었는가?

처음에는 공감이 잘 안 되어 참여하지 않았다. 그러다 NFT에 대해 자세한 설명을 듣게 되었고, 가상공간에서 사람들이 어떤 활동을 하는지도 알게 되었다. 내가 존경하는 오즈 야스지로(Ozu Yasujiro) 감독의 “아무것도 아닌 일은 유행에 따르고, 중대한 일은 도덕에 따르며, 예술은 자기 자신을 따른다”는 말을 떠올리며 크게 고민하지 말고 한번 해보자는 마음을 먹게 되었다. 솔직히 머리로는 이해가 가는데 가슴으로는 아직 와닿지 않는다. 마지막 아날로그 세대로서 가상세계에 들어가는 게 주저되어서일까? 아직 나는 NFT가 아무것도 아닌 유행이라 생각한다. 조금 더 두고 봐야 할 것 같지만 젊은 세대는 늘 그런 식으로 이겨왔다.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스