[금융N] ‘카카오뱅크 스코어’, 포용금융 1조원 시대 열다…모임통장·선물하기도 '신용평가' 반영

카카오뱅크, 비금융 데이터 기반 대안신용평가 모형 정교화...외부 개방 ‘카뱅 스코어’로 전국민 신용평가 확대 추진

제808호 김예은⁄ 2025.11.06 15:55:12

제808호 김예은⁄ 2025.11.06 15:55:12

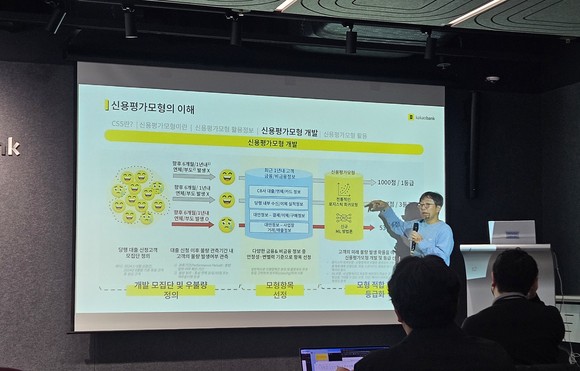

카카오뱅크가 자체 대안신용평가 모형 ‘카카오뱅크 스코어(K-Score)’를 중심으로 중저신용 대출 확대 및 금융 접근성 제고 성과를 공개했다. 10월 29일 열린 기자간담회에서 카카오뱅크는 대안신용평가 모형의 기술적 진화, 포용금융 성과, 그리고 외부 개방 계획까지 아우르는 청사진을 제시했다.

카카오뱅크는 출범 초기(2017년) 외부 CB(신용평가사) 데이터를 활용한 풀드(Pooled) 모형으로 신용평가를 운영했으나, 2020년 5월 자체 고객 데이터를 기반으로 한 독립적 신용평가 체계를 완성했다. 이후 2022년부터 비금융 데이터를 통합한 ‘카카오뱅크 스코어’를 개발하며 대안신용평가 역량을 고도화했다.

이 모형은 카카오 공동체 서비스(모임통장, 선물하기, 모빌리티)와 외부 제휴사(금결원, 롯데멤버스, 다날 등) 대안정보 데이터를 총망라해 구축된 것으로, 전통적 금융정보로는 파악하기 어려운 개인의 신용 특성을 반영한다.

대표적 비금융 변수로는 ▲모임통장 조회 빈도(책임감 및 사회적 신뢰도 지표), ▲선물하기 수신 건수(관계망 기반의 신뢰성 지표), ▲주말 택시 평균 운임(소비 여력 지표) ▲외국어 도서 구매 권수 등이 꼽힌다. 카카오뱅크는 이러한 데이터가 실제 상환 성향과 높은 상관관계를 보여, 기존 CB 점수 대비 금융 이력 부족 고객(Thin-filer, 대출 보유 1년 미만 & 신용카드 이용 2년 미만 고객 기준)의 변별력을 높였다고 설명했다.

카카오뱅크는 2023년부터 2025년 3분기까지 약 9900억원 규모의 중저신용 대출을 ‘카카오뱅크 스코어’를 기반으로 추가 실행했다. 개인 사업자 등을 포함해 카카오뱅크가 유통 정보, 이체 정보 등 대안정보로 이뤄진 평가모형에 의해 추가 취급한 중·저신용 대출 규모는 1조원에 달한다.

회사는 이 중 2700억원은 금융 이력이 부족한 신파일러(Thin-filer)에게 공급돼, 기존 금융권의 사각지대를 실질적으로 해소했다고 밝혔다. 또한, 상위 30% 우량 고객 중 신파일러 비중이 CB사 대비 5배 이상 높은 9.7%에 달하며, 저소득층 고객에 대한 우대 비중도 CB사 대비 2배 가량 높은 10.6%를 차지하는 등 대안 데이터의 효용성이 수치로 입증됐다고 설명했다.

카카오뱅크는 포용금융 확대와 더불어 리스크 관리 체계의 정교화에도 주력하고 있다. 은행은 신용평가 모형뿐 아니라, 경기 상황과 리스크 감내 수준에 따라 조정되는 신용 결정 전략(Credit Decision Strategy)을 함께 운용한다. 대출 승인, 금리, 한도 설정 등은 이러한 모형과 전략의 조합으로 결정되며, 건전성 확보와 성장 간 균형을 이루는 구조다. 회사는 3분기 중·저신용 대출 잔액 비중은 32.9%로 유지하고 있음에도 불구하고, 3분기 연체율은 0.51%로 안정적인 수준으로 관리하고 있다고 설명했다.

한편, 카카오뱅크는 개인사업자 고객을 위한 특화 모형도 개발했다. 음식점업, 온라인 셀러 등 업종별 특성을 반영한 개인사업자 신용평가 모형은 기존 CB 스코어 대비 20~40% 높은 변별력(AR)을 보이며, 향후 소매업 등으로 확장될 예정이다.

카카오뱅크는 앞으로도 데이터 분석 기반의 신용리스크 정책과 신용평가모형 고도화 등을 통해 건전성 관리 노력을 지속할 계획이다.

이에 더해 대안신용평가 기술을 외부 금융기관에 개방하는 ‘카카오뱅크 플랫폼 스코어(K-Pool Score)’를 연내 출시할 계획이다. 이를 통해 은행·카드·캐피탈·저축은행 등 다양한 금융사가 카카오뱅크의 데이터 기반 신용평가 역량을 활용할 수 있도록 지원하고, 전국민 단위의 포용금융 체계를 구축하겠다는 방침이다.

카카오뱅크 관계자는 “금융 데이터에 사회적·행동 데이터를 더한 대안신용평가가 이미 1조원 규모의 포용금융 성과를 창출했다”며 “이제는 ‘카뱅을 넘어 전국민 신용평가 시대’로 확장해, 금융 접근성의 장벽을 낮추는 것이 다음 단계 목표”라고 밝혔다.

<문화경제 김예은 기자>

- 관련태그

- 카카오뱅크 신용평가 스코어 중저신용 대출 저신용