(CNB저널 = 이한성 동국대 교수) 어제는 오래 전에 미국으로 살러 간 친지가 왔기에 남산 길을 걸어 보았다. 그는 없어진 남대문초등학교를 나왔고 지금은 힐튼호텔 마당 한 편이 되었을 후암동 넘어가는 고갯마루에서 살았다길래 그가 뛰놀던 남산공원이 보고 싶을 것 같아 코스를 남산으로 잡아 보았다. 기왕 가는 것 오늘 원고를 쓸 코스로 잡아 걸었다. 옛 사람들이 이곳에서 산 이야기를 나누었지만 흔적이라고는 남은 것이 없으니 그나 나나 허망하기는 마찬가지였다. 걸어 다닌 회현동 골목에 어렴풋이 보이는 일본식 가옥(적산가옥)을 보면서 그는 어려서 살던 집 이야기를 했다. 그렇구나… 남산 기슭에서 살던 우리 세대도 우리 것에 대한 기억은 없고 적산가옥에서 산 기억밖에 없구나.

적산가옥만 남은 남산의 비참함

남산 3호터널 동편 언덕에 있었을 대동법의 김육이 지은 재산정(在山亭)과 그 아래로 이사와 누산정사(樓山精舍)라는 이름을 붙여 산 다산의 흔적은 없지만 이곳에서 출발하여 남산 길로 오른다. 4호선 회현역이나 명동역을 이용할 수 있다. 요즈음 지도와 1900년대에 그려진 한성부 지도에 갈 길을 표시해 본다. 1은 재산정과 누산정사가 있었을 곳, 2는 남산 케이블카 출발점, 3은 한양공원 표석, 4는 쌍회정 터, 5는 안중근 의사 기념관(조선신궁 터, 우남공원 터)이 자리잡고 있는 남산공원이다.

첫 목표는 남산공원 케이블카 출발점이다. 3호터널로 향하는 도로로 가면 ‘남산오르미’라는 트램카가 있다. 경사면을 다니는 엘리베이터인데 무료로 운영되면서 멋진 사진을 찍을 수 있는 배경이 되어 인기가 만점이다. 오늘도 우리는 플래티넘 주상복합건물 뒷길로 걸어 오른다. 충무로역, 명동역, 회현역에 내리면 남산으로 오르는 골목길이 무수히 많다. 주로 옛 물이 흘러내리던 물길이거나 산줄기가 비스듬히 흘러내리던 능선길이 대부분 남산을 오르는 골목길이 되어 있다.

남산 기슭을 모조리 차지했던 일인들이었지만 남산이 만든 자연의 형세는 어쩔 수가 없었던지 구불구불한 물길과 산길 사이에 왜식(倭式) 집을 지었던 것이다. 우리 조상들이 살던 집터와 정자 터를 빼앗아 그들의 근거지를 만들었지만 목멱산신(木覓山神)의 위용은 어쩔 수 없었던 모양이다.

이제는 이 골목들이 음식점이며, 카페며, 게스트하우스며, 사람들 숨결이 가까이 느껴지는 공간이 되어 간다. 서촌이 그렇고 익선동이 그렇듯이 좀 더 신경 써서 가꾸면 일제에 빼앗기고 권력에 짓눌렸던 기억을 벗어날 수 있을 것이다. 거기에 옛 그림은 거의 전해지는 것이 없지만 옛글들은 심심치 않게 남아 있으니 남산골을 다시 살려 봄직도 하다.

“청계천 南은 술, 北은 떡”의 사연

플래티넘 뒷길로 오르는 남산 길을 곡선을 그리며 비스듬히 오른다. 가만 살피면서 오르다 보면 목멱 자락 한 줄기가 비스듬히 흘러내려 진고개(泥峴)로 내려갔음을 알 수가 있다. 그곳에 옛 남산골이 있었다. 먹고살 만한 북촌 사람들은 잔치가 많아 떡 할 일이 많았건만 벼슬 못하고 글이나 읽는 남산골 샌님들은 돈도 못 벌어 왔으니 그 마나님들은 침선(針線: 바느질)을 하거나 그 좋은 목멱산수(木覓山水)로 술을 빚어 입에 풀칠을 할 수 밖에 없었을 게다. 여러 세시기(歲時記)나 한경지략(漢京識略) 같은 책에 쓰여 있는 남주북병(南酒北餠: 청계천 남쪽은 술, 북쪽은 떡)은 이런 삶의 기록이다.

오르막길이 끊긴 곳에는 남산 찻길을 만난다. 그 우측에 케이블카 정류장이 있다. 남산삭도공업(주)(南山索道工業)이 1962년부터 운영해 오고 있다 한다. 참 긴 세월이다. 중국 여행을 함께 하는 후배가 있는데 중국 산(山) 케이블카를 탈 때마다 그는 삭도(索道)를 언제나 색도(索道)라고 읽는다. 필자가 저 경우는 ‘삭’으로 읽자 해도 말을 안 듣는다. 사족이지만 索이란 글자는 중국 음은 ‘suo’인데 우리나라에서는 ‘찾다’(예: 수색搜索, 색인索引)라는 뜻으로 쓸 때는 ‘색’, 쓸쓸하다(예: 삭막索漠), 끈-줄(삭도索道)로 쓸 때는 ‘삭’으로 읽는다. 왜 그렇게 되었는지 내력은 모르겠는데 고집불통 후배는 그것이 마음에 안 드는 모양이다.

일본인들이 만든 ‘한양공원’

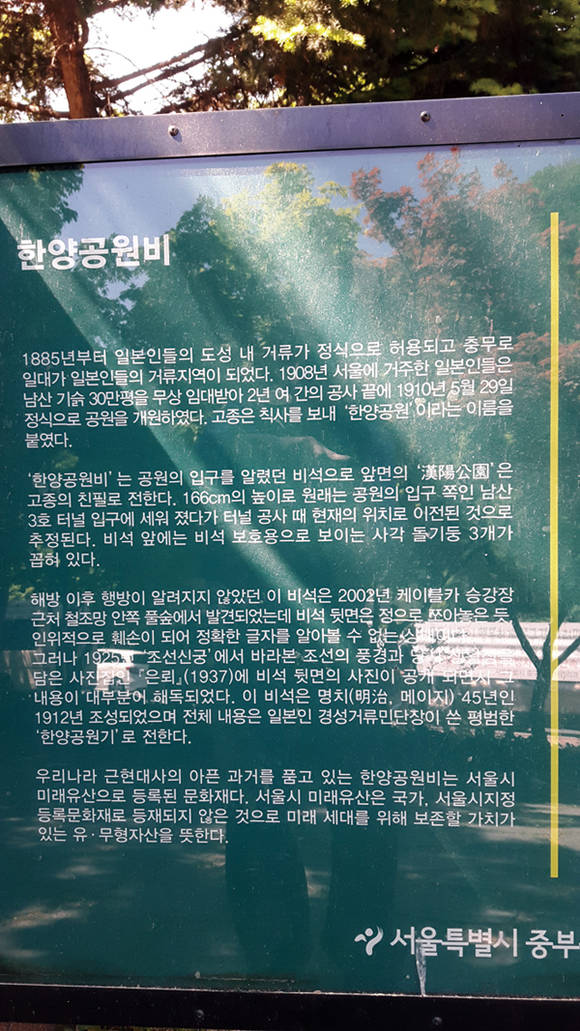

이제 발걸음을 잠시 남산공원 광장 방향으로 옮기면 3호터널 위 길 옆 작은 녹지에 커다란 표석이 서 있다. 전면에는 ‘漢陽公園(한양공원)’이라고 쓰여 있고 뒤에는 무언가 내력이 쓰여 있을 것 같은데 모두 쪼아내어 글자를 읽을 수 없다. 설명판이 서 있는데, 고종이 친필로 쓴 글씨로 전해진다고 한다.

서울에 거주하는 일인들이 늘자 1908년 일본인들은 남산 기슭 30평을 무상 임대하여 1910년 공원을 개원했다 한다. 일본 패망 후 행방이 묘연했던 이 비석은 2002년 케이블카 승강장 근처 숲에서 발견되어 이곳에 세웠다 한다(자세한 내용은 안내판 사진 참조). 이 비석은 서울의 미래유산으로 관리되고 있다.

1910년대 일제가 만든 지도(오른쪽 위)를 보면 남산 기슭에 두 개의 공원이 보인다. 한양공원(漢陽公園)과 왜성대공원(倭城臺公園)이다. 아직 장충단 공원은 보이지 않는다. 청일전쟁 승리로 힘을 얻은 일본은 거류민이 늘어나자 건양 원년(1896년)부터 조선 정부와 교섭하여 이듬해(1897년) 이른바 왜장대(중구 예장동. 지금의 소방방재본부, 적십자사, 서울 유스호스텔 주변) 일대 지역 1ha를 영구임차하였다. 그리하여 그곳에 일본 거류민을 위한 왜성대공원을 개원한다.

한편 조선 정부가 근대식 공원을 개원한 것은 그보다 늦은 1905년(또는 1906년)이었다. 총세무사(總稅務士)로 우리나라에 와서 일한 Brown. J. M의 건의에 의해 최초로 파고다 공원이 설립된 것이다. 이렇게 일본인들을 위한 왜성대공원을 개원한 후 일인들은 1898년 공원 안에 일본 신을 모시는 남산대신궁(南山大神宮)을 지었다. 지금의 숭의학원 안인데 후에 경성신사로 이름을 바꾸었다 한다.

이런 움직임을 본 구미인들도 남산을 탐하기 시작하였다. 그들은 왜성대공원 서쪽 넓은 땅을 눈여겨보았다. 그러나 이미 조선을 병탄하기 시작한 일본은 1908년 이곳 땅 30만 평을 무상임대하였고 2년 뒤 1910년 드디어 공원을 개원하기에 이르렀다. 이때 고종이 칙사를 보내 치하하고 한양공원이라는 이름을 붙였다 한다. 그러나 국권이 넘어가니 한양공원은 경성공원으로 이름이 바뀌고 총독부 경성이사청의 관리 아래로 들어갔다.

그 후 1930년대가 되면 조선의 충신들 영혼을 모신 장충단도 공원이 되었다. 이른바 장충단공원이 그것이다. 이 공원들은 이제는 모두 남산공원이 되었다.

남산을 더 망친 건 일본인보다 한국인?

그러나 해방 후 우리도 남산을 훼손하는 일에 거침이 없었다. 남산에 자리잡고 있는 학교 시설과 공공시설은 대부분 우리 시대가 훼손한 것들이다. 사산금표도(四山禁標圖)까지 그려가며 지킨 서울의 산들, 남산은 불과 100년 사이에 일제와 우리의 손에 의해 옛 모습이 거의 다 사라졌다.

이제 또 하나 흔적도 없이 사라진 쌍회정(雙檜亭)을 찾아간다. 다행히도 그 터에는 교회가 자리 잡고 있어, 흔적도 없이 사라지는 대형 빌딩이나 주상복합 건물에 빼앗긴 옛터보다는 낫다. 회현역에서 올라올 때는 3번 출구를 나와 골목길을 오르면 좋고, 남산공원에서 내려갈 때는 백범광장에서 회현동 골목길로 내려가면 좋다. 퇴계로 6길 언덕길에는 고풍스러운 교회 일신감리교회가 있다. 1949년 이 터에 자리 잡아 한국전쟁 후 교회를 지었다 한다. 동쪽 출입문 쪽에는 교회가 운영하는 일신유치원이 있는데 그 앞 길 벽에는 쌍회정터 표지판이 있다. 내용을 읽으니,

“선조 때의 문신 이항복 집 앞에 지어진 정자이다. 수려한 자연경관을 자랑하던 이곳은 이항복이 전나무 두 그루를 심으면서 절경이라고 널리 소문이 났다. 그 후 이 집의 새 주인이 전나무 앞에 정자를 지어 쌍회정이라 하였다”는 내용이다.

너무 내용이 소략하여 보충할 필요가 있다. 쌍회정(雙檜亭) 터는 조선 중기 백사(白沙) 이항복(李恒福, 1556~1618)의 사저 쌍회정(雙檜亭)이 있던 곳이다. 쌍회정은 이항복의 집 앞에 지어진 정자로, 이항복이 심은 두 그루의 회나무에서 그 이름이 유래한다. 이항복 후세에 집주인이 바뀌었는데 새 주인이 회나무 옆에 정자를 지어 쌍회정이라고 불렀다.

후에 홍엽정(紅葉亭)으로 이름이 바뀌었다가 조선 말기에 영의정을 지낸 백사의 후손 이유원(李裕元)이 이 집을 사들여 이름을 쌍회정으로 다시 불렀다. 이유원의 임하필기(林下筆記)에는 쌍회정에 대한 글이 실려 있다. 제27권 춘명일사(春明逸史) 편에 ‘쌍회정(雙檜亭)의 옛일(古事)’이라는 글이 실려 있는데

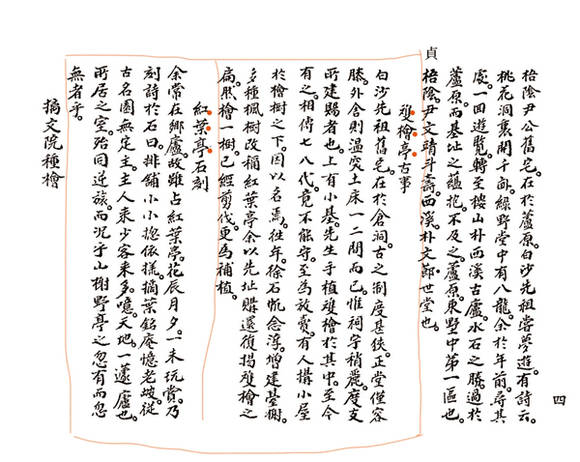

“백사(白沙) 선조의 옛집이 창동(倉洞: 조선시대 회현동과 남창 북창동 경계가 선을 긋듯 그은 것이 아니었기에)에 있었는데, 예전의 제도는 매우 협소하여 본채(正堂)가 겨우 무릎을 들여놓을 정도였고 바깥채는 온돌에 토상(土床)을 설치한 1, 2칸뿐이었다. 오직 사우(사당: 祠宇)만은 약간 꾸몄는데, 이는 탁지(호조: 度支)가 지어 하사한 것이다. 그 위에 작은 터가 있고 선생이 손수 그 안에 두 그루의 회(檜)나무를 심었는데, 지금까지도 그 나무가 있다. 7, 8대(代)를 전해 오다가 끝내 이를 지키지 못하고서 팔게(放賣) 되었는데, 어떤 사람이 회나무의 아래쪽에 작은 집을 짓고는 이런 이유로 쌍회를 이름으로 삼았다. 왕년에 석범(石帆) 서염순(徐念淳)이 대사(臺榭: 정자)를 증건(增建)하면서 단풍나무를 많이 심고서 홍엽정(紅葉亭)이라고 개칭(改稱)하였는데, 내가 선조의 유지(遺址)라서 다시 사들여 쌍회정이라고 편액을 다시 걸었다. 그러나 회나무 한 그루는 이미 베어 낸 뒤여서 내가 다시 심었다(補植).” (원문은 임하필기 사진 참조)

그런데 여기에서 백사 이항복 선생이 심었다는 회(檜)나무는 도대체 무슨 뜻으로 심은 나무일까? 쌍회정 안내판에는 ‘전나무’를 심었다 한다. 쌩뚱맞기도 하여라. 밑도 끝도 없이 전나무를 집 마당에 심다니…. 이른바 포털사이트 한자 사전을 보니 檜나무를 전나무라 풀이해 놓았다. 아, 여기에서 생긴 오해였겠구나.

회나무에 대한 오해들

회(檜)나무에 대한 오해는 겸재 정선의 그림 속에서 그 풀이를 찾을 수 있다. 졸고에서 혜화문을 이야기할 때, 독일 베네딕도회 오틸리엔 수도원에 있던 겸재 정선의 그림 21점이 담긴 화첩을 베네딕도회 소속 경북 칠곡 왜관 수도원의 선지훈 신부가 영구임대 방식으로 인계받았다는 내용을 소개드린 바 있었다. 이 화첩 속에는 ‘夫子廟老檜(부자묘노회)’라는, 나무 한 그루가 서 있는 그림이 있다. ‘공자 사당에 있는 늙은 회나무’를 그린 것이다. 공자사당을 가 본 일 없는 겸재가 상상으로 그렸을 리는 없고 이 그림의 모본이 있었을 것이다. 아마도 장동 김씨 집안이거나 주위의 명문세가 집안에 있던 모본을 참고했을 것이다.

여기 그려져 있는 회나무는 물론 전나무가 아니다. 삼(衫)나무나 향(香)나무나 편백(扁柏)처럼 생긴 나무다. 중국에서는 이 나무를 회백(檜柏)이라 부른다. 공자의 묘와 사당이 있는 산동성 곡부(曲阜) 공부(孔府)에 가면 대성전 곁에 이 회(檜柏)나무가 서 있다. 안내석이 서 있는데 ‘先師手植檜(공자께서 손수 심으신 회백나무)’라는 것이다. 전설도 있다. 공자께서 심은 후 진나라 때 고사했는데 수나라 때 다시 살아났다는. 지금 서 있는 나무는 청나라 옹정제 때 다시 피어난 것이라 한다. 불사목(不死木)인 셈인데 이 사람들은 재생회(再生檜)라 부르고 있었다. 이만하면 백사(白沙)가 집 마당에 심어 볼 만 하지 않았을까.

그런데 필자에게는 문득 의문이 생긴다. 조선 시대에 과연 이 회(檜柏)나무는 쉽게 구해 심을 수 있는 나무였을까. 고궁이나 유서 깊은 곳에 가도 이 회백나무는 찾기 힘들다. 그 대신 오랜 나이의 거목이 있는데 대체로 그 이름이 괴목(槐木), 괴나무, 회나무, 홰나무, 괴화나무(槐花나무), 회화나무라는 설명이 붙어 있다. 나무를 잘 모르는 필자의 눈에는 모두 마을 수호목(守護木)이었던 느티나무로 보인다. 주례(周禮)에는 이런 말이 있다. 외조(外朝)는 임금이 삼공(三公)과 고경대부(孤卿大夫) 및 여러 관료와 귀족들을 만나는 장소인데 이 중 “삼면에 세 그루 느티나무(회화나무)를 심은 곳이 삼공의 자리(面三三槐三公位焉)”라 했다. 이른바 느티나무(회화나무)가 있는 곳이 정승의 자리인 셈이다. 정승 자손을 두고 싶어 이 회화나무를 심지 않았을까?

중국음에 <槐는 huai, 檜는 hui>이다. 괴화나무, 회화나무를 섞어쓰게 된 것도 이런 까닭이 아닌지 모르겠다. 아무튼, 필자에게 쌍회정에 檜나무를 심으라 한다면 필자는 전나무는 심지 않을 것이다. 회백(檜柏)이거나 괴목(槐木)을 심으리라.

회나무를 한 그루 더 심어 쌍회정

이야기를 다시 이유원에게로 돌아가자. 이미 아는 바와 같이 이유원은 필운대를 이야기할 때 이미 만난 적이 있는 인물이다. 그는 선대가 머물던 쌍회정이 이미 홍엽정으로 바뀐 후 사들여 죽은 회나무 한 그루를 더 심고 쌍회정이란 이름을 되돌린다. 그러나 시골에 머무느라 이곳에 자주오지 못했는데 홍엽정(쌍회정) 바위에 시 한 수를 새겨두고 감회를 읊는다.

홍엽정(紅葉亭)의 석각(石刻)

나는 항시 시골집에 있어 비록 홍엽정을 점하기는 했지만 꽃이 피거나 달이 밝은 때에 한 번도 완상(玩賞)을 하지 못하였다. 이에 바위에 새긴다.

모양대로 소소하게 늘어 놓으니 排舖小小摠依樣

엽 자로 초막 이름 지은 소동파가 떠오르네 摘葉銘庵憶老坡

예로부터 이름난 곳 정해진 주인 없는데 從古名園無定主

주인은 오는 일이 적고 손은 많이 오네 主人來少客來多

아, 천지는 주막이요 사는 집도 역여(逆旅: 여관)인데, 하물며 산의 대사(臺榭: 정자)와 누정(樓亭)은 홀연히 있다가도 홀연히 없어지는 것. (원문은 사진 참조)

문득 이백(李白)을 만나는 듯하다. 이유원이 예견하듯 ‘예부터 이름난 곳 정해진 주인 없다(名園無定主)’라 했듯이 양주에서 한양까지 80리 길을 자신의 논두렁만 밟고 다녔다는 이유원이 죽고 나서 이 쌍회정도 다른 이들에게 넘어 갔다.

이유원은 조선의 노블레스 오블리주(noblesse oblige)를 실천한 이회영 가의 이석영(이회영의 형)을 양자로 맞았다. 이유원 사후 그 재산은 이석영에게 상속되어 신흥무관학교를 세우고 운영하는 데 쓰였으니 이유원의 영혼도 그깟 쌍회정이 아쉽지는 않았을 것이다. 다만 안타까운 것은 쌍회정은 이완용의 손을 거쳐 와다츠 네이치라는 일본의 무역상의 소유가 되었다 한다. 그 뒤 쌍회정은 경성부사에 잠깐 보이더니 영영 잊혀졌다.

또한 임하필기에는 쌍회루 동쪽에 있었던 칠송정(七松亭)과 홍엽루(紅葉樓)가 소개되어 있다.

“칠송정(七松亭)은 쌍회정(雙檜亭) 동쪽에 있었는데, 지금은 고송 몇 그루만 남아 있을 뿐이다. 풍수 하는 이들은 그곳을 ‘구봉장비혈(九鳳藏鼻穴)’이라 하였다. 멀리 장안까지 바라볼 수 있다. 옛사람의 시구에, ‘누대 앞에 가득한 꽃과 버들, 천지 원기(元氣) 속에 울긋불긋 엉겼네(樓臺滿地蒸花柳 紅綠糢糊一氣中)’ 하였다. 그 옆은 바로 홍엽루(紅葉樓) 옛터이다.”

이 홍엽루는 표암(豹庵) 강세황(姜世晃)이 활동했는데 문익공(文翼公) 정광필(鄭光弼)이 지었다고 한다. 표암은 이곳에서 어느날 조맹부의 글씨를 본 받아 글씨를 썼는데 자하 신위의 손을 거쳐 추사 김정희 손에 들어갔다 한다. 이 글씨를 본 추사가 자하 신위에게 보낸 시가 전해진다. 거기에서 홍엽루를 언급하고 있다.

홍엽루 속 게송(偈頌)은 / 紅葉樓中偈

마음과 마음 강물에 비치는 달과 같은 것 / 心心月印江

(후략)

삼순이 키스로 씻어낸 일제의 기억

이제 정자의 기억들을 버리고 남산공원 광장으로 향한다. 차가 다니는 소파로와 걷기 길 북측순환도로 교차점을 지나 백범광장 방향으로 향하면 하얀 건물이 보인다. 옛 기억을 더듬으면 어린이 회관이며, 요즈음 이름으로 부르면 서울시교육연구정보원이다. 그 건물 옆으로는 길고 넓은 층계길이 남산을 향하여 오르고 있다. 우리가 어렸을 때부터 그 층계는 그곳에 그 모양으로 있었다.

층계 주변에는 언제나 외국인 관광객들이 보인다. 단체로 오는 중국 관광객(遊客: 유커)보다는 다국적 여행객들이 온다. 혹여 중국인이라도 이제는 개인 여행객(散客: 산커)들이 많다. 그 층계를 오른다. 층계 중간쯤에 어떤 남녀가 입맞추는 사진이 걸려 있는데 제목이 ‘삼순이 계단’이다. ‘내 이름은 삼순이’라는 드라마의 명장면을 여기에서 촬영했다 한다. 멋진 로맨스로 결말이 났나 보구나.

마음이 가볍다. 이 계단은 원래 한반도 백성을 짓누르던 일제의 ‘조선신궁(朝鮮神宮)’으로 오르는 계단이었다. 신사참배를 위해 얼마나 많은 조선인들이 자신의 영혼을 팔아야 했던가. 그곳을 이렇게 젊은 남녀의 입맞춤으로 씻어내다니…. 가벼운 터치의 씻김굿이 오히려 좋다. <다음호에 계속>

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제639호

제639호

![[IPO] 대한조선, 글로벌 선박 교체 사이클 속 ‘고부가 선박 기업’ 포지셔닝](/data/cache/public/photos/20250729/art_183558_1752735370_170x110.jpg)