(문화경제 = 이한성 옛길 답사가) 이번 해악전신첩(海嶽傳神帖)으로 찾아가는 겸재의 그림은 삼부연(三釜淵)이다. 현재의 지번으로 보면 철원군 갈말읍 신철원리에 있는 폭포를 그린 그림인데, 겸재 시절이나 지금이나 일반적으로 삼부연이라 부르지만 옛 글들에는 삼부폭(三釜瀑) 또는 삼부락(三釜落)이라고도 불렀다.

높이 20m 쯤 되는 우람한 폭포가 접근성 좋고 산세(山勢) 빼어난 절벽에서 떨어지니 금강산 유람길에 오른 이들이 으레 들려가는 코스였다. 그들의 글들이 전해지는데, 한 예로 보면, 1600년대에 이곳을 지나간 낙전당 신익성(樂全堂 申翊聖)의 문집에는 삼부연의 느낌이 기록되어 있다.

삼부연(三釜淵)은 박연(朴淵)보다 더 기이하고 웅장하다. 골짜기가 깊고 으슥하여 대낮에도 음산하니 오래 앉아 있기 어렵다. 용과 이무기의 소굴이다.(三釜淵比朴淵尤詭壯。洞壑幽邃,白晝陰曀難久坐,龍蛇窟宅也。)

지금과는 달리 심심산골 으슥하던 모양이다.

신묘년풍악도첩은 금강산 중심으로 엮었기에 삼부연이 빠져 있는 것으로 보이지만, 해악전신첩에는 삼부연을 그려 그림첩을 묶었다. 여기에 삼연(三淵) 김창흡과 사천(槎川) 이병연이 제화시를 써서 시화(詩畵: 시와 그림)가 조화를 이루게 되었다.

겸재의 삼부연도를 보면 필자가 최근에 찍은 사진과 마찬가지로 폭포수는 쏟아져 내리고 있다. 폭포수 우측 바위 절벽 면은 울퉁불퉁한 사진 속 모습과는 달리 미끈하게 쓸어내린 수직 절벽 면과 상부 쪽에 타원형으로 보이는 특이한 형상이 눈에 띈다. 이 그림을 그린 시기와 지금, 300년 사이에 이런 지각변동이 생긴 것일까? 필자의 판단에는 아닐 것 같다. 아마도 겸재가 그림의 완성도를 위해 변형을 시킨 것은 아닐까? 수직으로 떨어지는 폭포는 수직의 물길과 수직의 절벽이라야 어울릴 것이니 전문가들 말씀처럼 부벽준(斧劈皴: 도끼로 나무 가르듯 하는 필법)으로 그리려다 보니 변형이 된 것 같다.

아래 물가에는 관폭(觀瀑: 폭포 구경)을 즐기는 네 분 양반네와 사동(使童: 일 시키는 아이), 아니 선동(仙童: 신선 아이) 둘을 배치하여 후에 이 그림을 걸어놓고 비스듬히 팔베개하고 누워 감상할 와유자(臥遊者: 누워 쉬는 사람)를 미리 그림 속으로 초대한 것이리라.

이 그림과는 달리 이제는 폭포수 물이 흘러 계곡이 되는 계곡 옆 둔덕은 돋우어 자동차 길을 만들었고 물가에서 폭포 물보라를 맞을 곳들은 조금 뒤로 물려 쌓아 올려 폭포를 바라볼 관폭대(폭포 구경을 위한 구조물)와 도로를 만들었다. 그러다 보니 겸재 그림 속 모습과는 많이 달라져 있다. 관폭대에는 겸재의 삼부연도에 대한 설명 자료도 붙어 있고, 이곳 삼부연을 비롯한 철원의 특이한 지질에 대한 설명도 해 놓았다.

그런데 겸재의 삼부연도를 보면서 놓치면 안 되는 부분이 있다. 필자가 붉은 점선으로 표시한 것처럼 이 그림에는 폭포 우측으로 산을 넘어가는 비밀스러운 길이 그려져 있다. 이 길은 도대체 무엇일까? 삼부연 가는 길은 예전에는 삼부연에 닿으면 길의 끝이었다. 물길은 폭포를 거슬러 올라야 통했고 산길은 겸재의 그림과 필자의 사진에서 보듯이 산이 길을 막았다. 마치 인간 세상은 삼부연 앞에서 끝나는 것 같은 형세를 취하고 있다. 그런데 사람이란 참 신기한 존재라서 막힌 산길을 넘어 새로운 세계를 만들어 내었다. 막힌 줄 알았던 산등성이 너머에는 세상 어디에도 없는 숨은 세계가 펼쳐져 있었던 것이다. 지금도 앞쪽 길은 오래되어 흔적이 거의 없지만 산 뒤편으로 가면 이 길은 완연히 남아 있다.

이곳은 뒤로는 한북정맥이 서남쪽을 향해 달려오다가 광덕산(1046m)에서 한 줄기 산뿌리가 철원을 향해 분기했는데, 박달봉(800m)을 지나 팔을 벌렸다. 좌로는 명성산(鳴聲山: 923m)을 만들고 우로는 신철원을 북쪽으로 감싸면서 대득봉(630m)을 만들었는데 이렇게 감싼 아래 첫 마을이 용화동(龍華洞)이다. 겸재 그림 속 산, 용화산(龍華山) 고개를 넘으면 만나는 마을이 바로 이 용화동인 것이다.

용화는 불가에서 말하는 미륵불(彌勒佛)이 열어주는 새로운 세상이다. 사람들은 난세에는 모두 미륵불을 기다린다. 그이는 서양 말로 하면 메시아인데 세 번의 설법으로 유토피아 즉 용화장(龍華場) 세계를 열어주는 희망의 상징이기 때문이다.

이제는 산길을 넘을 필요 없이 두 개의 터널을 통해서 용화동에 갈 수 있다. 필자도 처음 용화동에 갔을 때 어쩌면 이런 곳이 있을까? 택리지(擇里志)에서 말하는 복거처(卜居處)가 바로 이런 곳이겠구나 하는 생각도 들었다.

1973년에 공병대가 뚫었다는 구(舊) 터널 오룡굴(五龍窟)은 이제는 사람만 다니는 관광용 인도가 되었는데 터널에 바른 시멘트가 물에 녹아 천정에서 종유석으로 자라고 있다. 새 터널은 5년 전 개통했다는 용화터널인데 차량만 다니고 사람은 다니지 않는다. 터널 지나 길 끝으로 들어가면 삼태기처럼 팔 벌려 에워싼 산줄기에서 내리는 물이 모두 용화동의 저수지에 담겼다가 계곡수가 되어 삼부연으로 떨어진다. 마을로 들어가 본다. 용화저수지 뒤쪽으로 펼쳐진 용화동은 이제는 현대화되어 알프스 산속 호숫가처럼 변신하였다.

1699년(숙종 5년) 7월 이곳에 자리를 잡고 들어앉은 서울 세도가 양반이 있었다. 누구였을까? 흔히 겸재의 스승이라고 일컬어지는 삼연 김창흡(三淵 金昌翕)이었다. 아무리 신선처럼 살기를 좋아했다 하지만 무슨 까닭이었을까?

숙종이 등극하는 1675년(숙종 1년) 정치적 난세에 아버지 문곡 김수항이 영암으로 유배되었다가 1678년(숙종 4년) 감형되어 철원으로 양이(量移: 한양 가까이 이배시켜 줌)되었다. 이에 문곡의 여섯 아들 육창(六昌)은 자주 아버지를 뵈러 다녔고 막내 창립은 아버지 곁에 살다시피 했으며 셋째 삼연은 삼부연 위 용화동에 복거(卜居)하게 된 것이다. 이때 쓴 글과 시들이 김수항의 문곡집, 창협의 농암집, 창흡의 삼연집에 남아 있다.

우선 삼부연 폭포에 서 있는 안내문 한 부분을 보자.

삼연 김창흡 학자가 폭포의 물줄기가 세 번 꺾어지고 그 하부가 가마솥처럼 움푹 패어 있는 것을 보고 가마 ‘부(釜)’자를 써서 삼부연(三釜淵)폭포라는 이름을 지었으며…”

이 폭포 이름은 과연 삼연 김창흡이 지었을까? 그렇다면 그 전에는 무어라 불렀을까? 부친 문곡 김수항의 문곡집에 실려 있는 시 한 수 앞부분만 살펴보자. 시 제목은 이렇게 되어 있다.

敬次王考三釜瀑韻. / 삼가 할아버지의 삼부폭포(三釜瀑) 운을 빌리다.

삼연으로 보면 아버지의 할아버지는 증조부인데 그는 바로 ‘가노라 삼각산…’의 청음 김상헌이다. 증조부도 이미 삼부폭포라 했는데 증손자가 폭포 이름을 지을 수는 없을 것이다. 관광객도 많은 곳이니 고쳤으면 좋겠다. 여기에서 미루어 짐작할 수 있는 것이 삼연(三淵)이란 호는 이곳에 복거할 때 삼부연을 살려 삼연(三淵)이라 하지 않았을까?

옛 선조의 시 읊으면서 昔誦先祖詩

꿈결에 부여잡고 올랐다네 夢想費攀陟

다행히 이곳은 날다람쥐 무리 지어 幸玆群鼯猱

마음과 눈 즐겁게 하네 得以娛心目

물 한 줄기 산 가르고 와서 一水劈山來

서리고 감돌기 몇 굽이인가 盤回知幾曲

내달리는 여울 격하게 부딪치니 奔湍激相豗

그 속에 온갖 벼락 치는구나 中作萬霹靂

(뒤 생략, 기존 번역을 살려서)

문곡은 유배 중에도 할아버지 청음의 시를 읊으면서 언덕을 넘어와 삼부연을 관폭하고 있다. 이런 마음가짐에 2년 뒤 돌아와서 영의정이 되었다.

이제 이 폭포 이름에 대해 잠시 살펴보려고 한다. 삼부락(三釜落)과 삼부폭(三釜瀑)은 떨어지는 물줄기를 중심으로 붙인 이름이고 삼부연(三釜淵)은 떨어져 고여 있는 소(沼)를 기준으로 붙인 이름이다. 그러다 보니 요즈음에는 ‘삼부연폭포’라 부르는 경우가 많아졌다. 그런데 이 폭포에 가마(釜)는 어디에 있는 것일까? 삼부연폭포를 보고 오룡굴을 통과해 반대편으로 가면 상류에서 흘러드는 계곡물을 만나게 된다. 여기서 좌향좌. 계곡물을 따라 비스듬히 난 언덕길을 따라 가보자. 도중에는 옛날 이 산등성이를 넘어 용화동으로 오던 산길이 남아 있는 것도 볼 수 있다. 이렇게 100m쯤 물길 따라가면 드디어 폭포의 위쪽에 닿는다. 조심 또 조심 살짝 폭포를 내려다보면 굴곡져 흐르면서 수만 년 물길에 움푹 파진 자그마한 웅덩이들을 볼 수 있다. 옛사람들도 여기까지 와 보고 붙인 이름이리라.

겸재는 이곳에 왔을 때 아마도 삼연을 생각했을 것이다. 30여 년 전 이곳에서 옛 관폭도(觀瀑圖)의 은자들처럼 마음을 비우고 지낸 삼연과 그의 아버지 문곡도 생각하며 폭포를 그렸을 것이다. 어쩌면 겸재 그림 속 곧게 떨어지는 물줄기는 이곳에서 꼿꼿이 살았을 이들의 마음을 그려 보고자 한 것은 아니었을까? 그 그림에 삼연은 제화시를 썼다. 감회도 남달랐을 것이다.

삼부연

큰 절벽 깊은 못에 세 단으로 폭포 되었네.

용은 아래에 칩거하고 선비는 위에 깃들었네

바라건데 그 덕 같이 하련만 끝내 그 이름만 훔쳤구나.

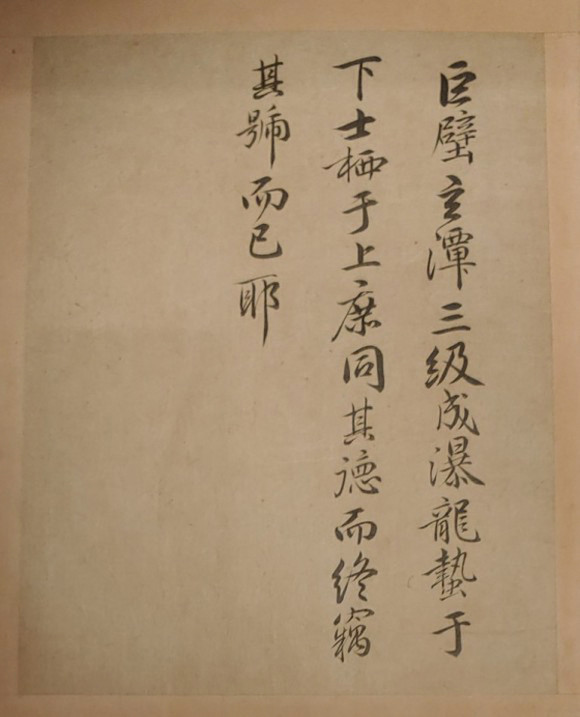

三釜淵: 巨壁玄潭。三級成瀑。龍蟄于下。士棲于上。庶同其德。而終竊其號而已耶。

삼연은 용화동에서 산 날들을 ‘선비는 (삼부연) 윗동네에서 살았다(士棲于上)’고 썼다. 그는 끝내 한탄한다. 삼부연처럼 그 물의 덕을 함께 해야 하는데 그 이름만 훔쳐 삼연(三淵)이라 했다는 자탄(自歎)이다. 겸손이겠지.

사천(槎川)도 제화시를 썼다. 이들 시들은 화첩에 함께 철해져 있다.

위 솥에서 가운데 솥으로 떨어지니 물결은 아래 솥에 걸리네

올려다보면 전체가 벽 하나, 누가 삼연이라 했을까

태초에 용이 움켜쥐었다던 천년 물이 파냈다네

이 조화 묻지 못하고 지팡이에 기대어 홀로 망연쿠나

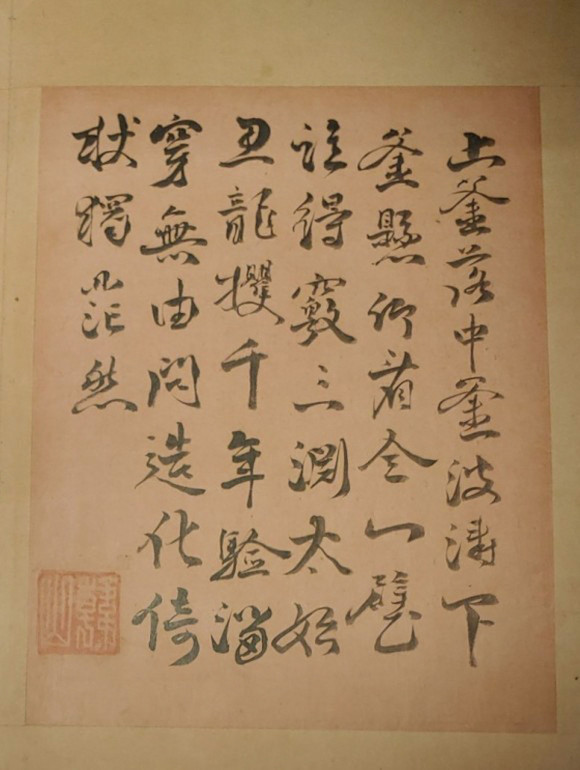

上釜落中釜。波濤下釜懸。仰看全一壁。誰得竅三淵。

太始思龍攫。千年驗溜穿。無由問造化。倚杖獨茫然。

후세에 이곳을 들른 완당은 삼연을 생각하며 시 한 수 남겼다. 여기에 자리 잡은 삼연을 찬탄하고 있다.

삼부연(三釜淵)

높고 낮은 산 속에 발괴고 앉아 趺坐亂山裏

한가로이 폭포를 구경하누나 閒看瀑布流

세 웅덩이 나무 끝을 연이어 있고 三漥連木末

두 벼랑 구름 위에 솟아났구려 雙壁起雲頭

들이고 뱉는 것은 용의 기운뿐 吐納惟龍氣

심상한 곳도 문득 비 시름일레 尋常便雨愁

삼연 늙은이 정말 탁월도 하니 淵翁眞卓絶

이와 같은 유거를 선뜻 구했네 能辦此居幽

淵翁: 삼연(三淵) 김창흡(金昌翕).

(기존 번역 전재)

미수 허목도 삼부연을 유람하고 글을 지었다. 미수기언에 전한다.

유삼부락서(遊三釜落序)

삼부락은 동주(東州: 철원/鐵原의 옛 이름) 치소 남쪽 30리 용화산(龍華山)에 있다. 아래 계곡 입구에서부터 돌 비탈길 몇 리를 가면 높이 솟은 바위산이 깊은 계곡을 가로막고 있는데 바위가 깎아 놓은 듯하다. 위에 솥 모양의 바위 웅덩이가 세 개 있어 계곡물이 여기에 모이는데, 물이 깊고 길이 끊겨 내려다볼 수 없었다. 물이 세 곳에서 넘쳐 세 개의 폭포가 되는데, 흰 물결이 열 길이나 된다. 바위 아래는 못으로, 못과 모래톱은 모두 흰 자갈이며 종종 앉을 만한 반석이 있다. 맥북(貊北: 강원도 북쪽 지방)의 방언에 폭포를 ‘낙(落)’이라 부르기 때문에 ‘삼부락’이라 부른다고 한다. 초여름이 되어야 초목이 무성해지는데, 시냇가 바위틈으로 철쭉이 물에 비쳐서 매우 아름답다.

용주공이 나와 산수를 유람하자고 약속하였는데 4월 상순 계묘일에 고령(古寧) 옛 감무(監務) 허계진(許季鎭) 허립(許岦)과 그 아들 독우군(督郵君 허등/許墱)과 함께 삼부락을 구경하였다. 나는 연상(漣上: 연천/漣川)에서 왔는데, 관동(關東) 이 안찰(李按察)이 북쪽 지역을 순력(巡歷)하면서 부(府)에 이르자 이 사군(李使君)과 함께 와서 고석(孤石) 계담(溪潭)의 절경을 얘기하였다. 그리하여 함께 놀았는데, 용주공이 나에게 서(序)를 지으라고 하였다.(기존 번역 전재)

遊三釜落序

三釜落。在東州治南三十里龍華。下從谷口石磴數里。石巒巑岏。當絶壑。石如削。上有三石圩如釜。溪水積焉。水深路絶。不可俯而窺。水三溢爲三瀑。白波十丈。石下潭水。潭渚皆白礫。往往有盤石可坐。貊北方言。謂瀑爲落。號曰三釜落云。孟夏。草木始敷。溪石間躑躅相映。甚佳。龍洲公與我爲山水之約。以四月上旬癸卯。與古寧舊監務許季鎭及胤子督郵君。觀於三釜。余從漣上來。關東李按察巡北境。行至府。偕李使君來。亦言孤石溪潭之勝。因相與娛樂。龍洲公屬余爲序。

면암 최익현 선생도 금강산 유람길에 여기에 들러 삼부연과 용화동에 대한 시(詩)를 남겼다. 용화동을 읊은 시 한 편 읽는다.

용화(龍華)

옛사람은 누구와 이곳을 열었던가 昔人破僻與誰謀

한 줄기 물 근원이 십 리에 깊숙하지 一派溪源十里幽

골에 연하는 가득하여 한가롭게 살려네 滿壑烟霞閑計活

봄날 화조를 감상하니 풍류가 예스럽지 賞春花鳥舊風流

부질없는 인생 장주의 꿈이 회상되고 浮緣多感莊周夢

세상일은 송옥의 가을이 더욱 슬프지 時事偏悲宋玉秋

떠도는 자취 산수의 흥취도 많았으니 浪迹曾誇仁智趣

즐거운 이때 험하다고 어찌 사양하리 何辭夷險盡情遊

(기존 번역 전재)

용화동은 마을 이름으로 끝나지 않고 산 이름으로도 남았다. 지금 명성산(鳴聲山)은 영평(永平)에 속했고 명성산에서 용화동으로 내려오는 산줄기를 용화산이라 불렀다. 문곡집을 보면 용화산이라는 이름보다 태화산(太華山)이라는 산명(山名)을 더 많이 사용하고 있다. 이 산에는 두 개의 작은 절이 있었는데 용화사(龍華寺)와 석천사(石泉寺)가 그것이다. 어느 날 삼연은 용화사 승려를 대동하고 산골짜기를 걸어 석천사를 찾아갔다. 석천곡기(石泉谷記)에 기록을 남겼다. 이제는 이 사찰들은 찾을 수 없고 용화산이란 이름도 남아 있지 않다.

용화동 지나 길의 거의 끝에는 명성산 등산로가 개설되어 있다. 가을이면 억새가 ‘으악새 슬피 운다’. 궁예가 왕건을 비롯한 심복들에게 배신당하고 산속으로 쫓겨와 슬피 울었다는 이름의 명성산(鳴聲山). 고려사에는 궁예의 포악함만 남아 그는 우리 현대인에게도 포악한 인간상으로 새겨져 있다. 역사는 언제나 배신의 역사였다. 철원에 오면 언제나 슬픈 궁예를 편들고 싶어진다.

조선 문인 차천로는 오산집에서 철원회고(鐵原懷古) 칠언율시 4수를 지어 궁예를 모독하고 있다. 대체로 이런 내용들이다. 서거정도 철원에 가서 궁예를 모독하기는 대차가 없었다.

수졸로서 오히려 초나라를 키우려고 하였으나 戍卒猶能張大楚

작은 그릇 채워지자 대업 감당 못 하였네 纔盈小器不堪多

맨발로 달아난 게 너무나도 비참하니 徒步偸生已可悲

초원에서 다시금 섬리 탈 수 없었네 草間無復跨纖離

이제 아침저녁으로 찬 바람이 분다. 가을에는 청추(淸秋)의 삼부연 떨어지는 물을 보며 물멍하고 명성산에 올라 산멍하다 내려와야겠다. 술 한 병에 포 한 장 들고 와야지. 수덕만세(水德萬歲: 궁예가 세운 나라 ‘태봉’의 연호) 그 양반을 위로하러. (다음 회에 계속)

<이야기 길에의 초대>: 2016년 CNB미디어에서 ‘이야기가 있는 길’ 시리즈 제1권(사진)을 펴낸 바 있는 이한성 교수의 이야기길 답사에 독자 여러분을 초대합니다. 매달 마지막 토요일에 3~4시간 이 교수가 그 동안 연재했던 이야기 길을 함께 걷습니다. 회비는 없으며 걷는 속도는 다소 느리게 진행합니다. 참여하실 분은 문자로 신청하시면 됩니다. 간사 연락처 010-2730-7785.

- 관련태그

- CNB 씨앤비 시앤비 CNB뉴스 씨앤비뉴스

제705호

제705호