[SPACE가 간다 ①] 미루나무 살리려 건물 물러서니 나무는 ‘최애 공간’으로 보답

자연과의 소통을 최대한 추구한 '양천구 에코스페이스 연의'

최영태⁄ 2024.04.30 15:05:29

최영태⁄ 2024.04.30 15:05:29

미루나무 때문에 건축가가 “울고 웃으며 지었다”는 공공 건축물이 있다. 바로 서울 양천구 소재 에코스페이스 연의(양천구 신정동 1320-9)다.

네이버와 구글이 이 건물을 위성 촬영한 예전 사진을 보면, 증축 전 구축 연의생태학습관의 북쪽 정가운데에 다섯 그루의 나무가 그림자를 길게 뻗고 있는 모습이 보인다. 건축주인 양천구청의 원래 주문은 “이 다섯 그루를 뽑아내고 그 자리에 학습관을 증축해 달라”는 것이었다. 구축 학습관의 배 부분에 미루나무 5형제가 버티고 서 있으니 그걸 뽑아낸 뒤 T자형으로 증축한다는 게 구청 측의 아이디어였다.

그러나 조윤희 구보건축 소장의 생각은 달랐다. 보면 볼수록 나무 형제들을 꼭 살려야 한다고 느껴졌다. 건물이 나무를 죽이지 않으려면 나무에 양보하면 된다. 그래서 그는 신축관을 구축의 배 부분에서부터가 아니라 더 위로 올려 최종적으로 학습관 모양이 ㄱ자 형태로 미루나무 오형제를 껴안게 설계했다.

이렇게 살아난 미루나무 오형제는 뿌리 뽑힐 위기로부터 구출된 보답이라도 하듯 건축 기간 내내 건축가에게 눈물과 미소를 안겨줬다. 건축가뿐 아니라 이용자에게도 마찬가지다. 2년 전 에코스페이스 연의가 새롭게 증축 오픈한 뒤 이곳을 종종 찾는다는 40대 주부는 현장에서 기자에게 “미루나무와 바짝 붙어 만나는 2층 처마 공간이 최애 공간”이라고 말해줬다.

건축 과정은 고난의 연속이었다. 신축관을 준공한 뒤에 건축의 세 주체라 할 설계사무소(구보건축), 양천구청, 시공업체에서 각각 한 명씩 ‘너무 힘들어’ 퇴직자가 나왔다니 그 험난함이 미뤄 짐작된다.

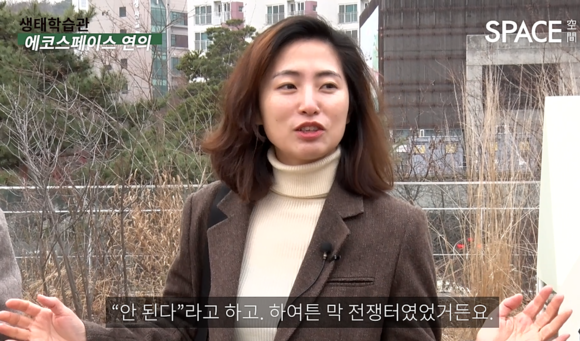

구보건축의 조윤희 소장과 홍지학 디자인협력파트너(충남대 건축학과 교수)와 함께 이 학습관을 돌아보며 설명을 들었다.

에코스페이스 연의은 저류지(폭우 때 하천이 넘치지 않도록 물을 가두어 두는 곳) 공원 한켠에 지어졌다.

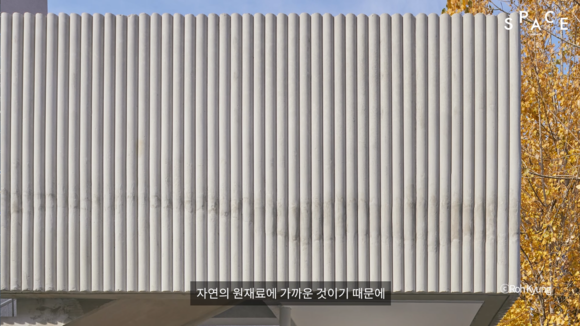

이 학습관의 서쪽 벽 앞에는 미루나무 오형제가, 그리고 북쪽 벽 앞에는 자작나무들이 서 있다. 하늘로 뻗은 나무줄기와 벽면의 요철 콘크리트 무늬가 잘 어울린다. 노출 콘크리트의 수직 무늬와 나무줄기와 모두 하늘을 향해 팔을 뻗고 있기 때문이다.

게다가 건물 전체를 떠받치는 하얀 기둥 역시 나무줄기와 닮은꼴이니 나무-콘크리트-기둥이 삼위일체를 이룬다. 이 기둥에 대해 조 건축가는 “일반적인 철근 콘크리트 설계였다면 지금보다 4배 굵은 1미터 두께 정도의 콘크리트 기둥이 건물을 육중하게 떠받들었을 것”이라며 “나무줄기와 비슷한 25cm 굵기의 강관에 콘크리트를 부어 넣어 지지력을 높인 뒤, 이 강관이 각 층의 콘크리트 슬래브를 지지하는 하이브리드 구조로 완성했다”고 설명했다.

하지만 이런 ‘낯선’ 설계는 진통의 출발점이 됐다. 시공업체 입장에서는 일반적인 구청 공사로 알고 낙찰받았는데, 미국 MIT대학 건축대학원 출신의 건축가가 얇은 강관에 콘크리트를 부어 건물 전체를 떠받치라고 하질 않나, 또한 바닥 공사를 해놓으니 “이렇게 수평이 맞지 않으면 안 된다”며 두 번이나 기껏 만들어놓은 바닥을 뒤집어엎고 재시공해야 하니 시공업체의 고통도 보통이 아니었다.

요철 콘크리트도 난공사였다. 요철형 거푸집을 만들어 올록볼록을 만들었으나 노출면의 완성도가 떨어진다는 건축가의 지적에 시공업체는 “매끄럽게 해주마”고 미장 칠을 했지만, 다음날 이를 발견한 건축가는 “그러면 노출 콘크리트가 아니다”며 미장 칠을 다 벗겨내 달라고 하니, 건축가의 말 그대로 “전쟁통 같은 건축 현장”이었다.

이처럼 고난을 뚫고 가면서 조 건축가는 현장으로 갈 때마다 “과연 이 건물이 완공은 될 수 있으려나” 하는 걱정에 시달렸었다고 했다. 하지만 고민에 휩싸인 그를 현장의 미루나무 형제들은 바람 부는 날에는 서걱서걱거리는 속삭임으로, 또 비 오는 날에는 촉촉한 빗방울 소리로 달래줬다. 이런 위로에 때론 눈물을, 때론 미소를 지으며 건축가는 완공을 향해 한 걸음씩 나아갔다.

학습관은 1-2-3층 전망대는 모두 노출 콘크리트 난간이지만, 1층과 3층엔 난간 위쪽에 유리를 덧대 위아래를 모두 볼 수 있도록 시야각을 넓혔다. 반면 2층의 난간엔 유리를 덧대지 않아, 근경(近景)이 아닌 원경(遠景)을 바로 코앞의 미루나무와 함께 감상할 수 있게 했다. 깊은 처마와 상대적으로 높은 담장이 마치 한옥의 대청마루처럼 포근히 사람을 감싸주는 느낌의 공간을 만들고자 한 의도다. 그래서 이곳엔 단체 착석이 가능하도록 테이블과 의자를 비치했고, 건축가나 이용자 모두가 ‘최애 공간’으로 꼽는 곳이 됐다.

1층엔 ‘채집가의 연구실’이 있어 어린이들이 직접 호미로 파보면서 흙 속에 무엇이 있는지 관찰할 수 있게 했고, 바로 옆엔 전시 공간인 연의갤러리가 있다. 2층에는 학습 방 ‘둥지 교실’, 그리고 2-3층을 터서 만든 실내 온실 ‘감각의 숲’이 있다.

조 건축가는 “효율적이고 쾌적한 실내 시설들을 만들어 놓았지만 생태학습관이 자연을 관찰하고 생각하고 배우는 곳이라면, 내부가 아니라 외부에 집중하는 형식이어야 한다고 생각했다”며 “이곳을 방문하는 아이들에게 학습의 장은 건물 내부의 딱딱한 교재가 아니라 공원에 생생하게 살아있는 것들이길 바랐다. 공원과의 접촉 면을 늘리고, 내부와 외부의 경계가 흐트러지는 학습관을 만들고자 했다”고 말해줬다.

실내와 실외를 소통시키려는 노력은 곳곳에서 드러난다. 흔히 어린이를 위한 생태학습관이라면 알록달록한 색깔의 장식들, 또는 통나무 의자나 나무껍질을 이용해 자연을 강조한 시설들이 쉽게 떠올려진다. 조 건축가는 양천구청으로부터 에코스페이스 연의 증축을 의뢰받은 뒤 여러 생태학습관을 방문하면서 이런 알록달록 색상과 나무 활용 장식들을 수없이 만났다고 했다.

그러나 이처럼 과장된 색상과 장식은 ‘인공’에 너무 시선을 잡아당기는 단점이 있다. 자연을 만나야 하는 생태학습관이라면 눈길이 건물과 자연을 오가야 한다. 그래서 건축가는 튀지 않는 재료인 노출 콘크리트를 선택했고, 강관 기둥을 이용해 건물을 둘러싼 나무줄기들과의 조화도 이뤄냈다. 자연은 실내로 들어오고, 실내에선 자연을 쉽게 바라보도록 만든 설계다.

전체적으로 사각형인 건물에 리듬감을 주기 위해 1층 계단실 난간과, 입구 위 베란다에는 반원형 설계를 적용했다. 노출 콘크리트의 각진 형태를 깨주는 부드러움 요소다. 또한 2, 3층을 관통하는 온실 천정 유리를 피라미드 형태로 꾸밈으로써 삼각형도 가미했다. 사각형 건물에 원형-삼각형이 어우러지는 형태다.

1-3층 난간의 위쪽 절반에는 유리를 채택해 시야각을 넓혔지만, 2층 난간은 모두 콘크리트로 마감해, 2층 전망대를 포근히 안기는 대청마루처럼 만들었다. (사진=노경)

<동영상 기사 시리즈>

[SPACE가 간다 ①] 미루나무 살리려 건물 물러서니 나무는 ‘최애 공간’으로 보답

- 관련태그

- SPACE 건축가 월간 공간 연의생태학습관 공간심리