풍경화로 추억하는 광복 80주년, 국립현대미술관 '향수(鄕愁), 고향을 그리다'

김환기, 유영국, 이상범, 오지호, 윤중식 등 시대와 조국을 담아낸 작가들…1920~1980년대 풍경화 210여 점, 아카이브 50여 점…전국 각 지역 작가 및 지역 소재 풍경화 등 광복 맞아 전 국토의 모습 조명

안용호⁄ 2025.08.13 22:55:50

안용호⁄ 2025.08.13 22:55:50

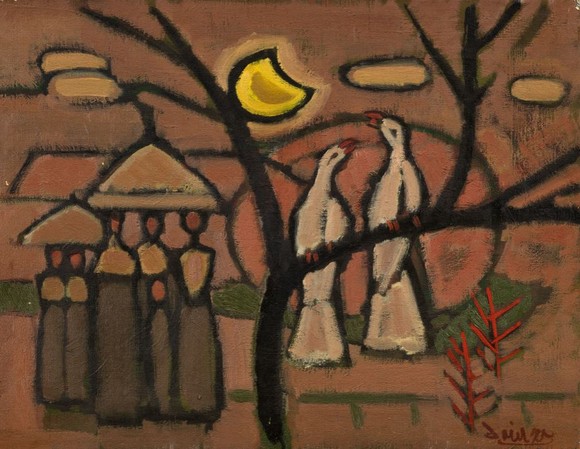

국립현대미술관(MMCA, 관장 김성희)은 광복 80주년을 맞이하여 《향수(鄕愁), 고향을 그리다》전을 8월 14일(목)부터 11월 9일(일)까지 국립현대미술관 덕수궁에서 개최한다.

《향수(鄕愁), 고향을 그리다》는 일제강점기와 광복, 분단과 전쟁, 그리고 산업화, 도시화의 흐름 속에서 한국인들의 마음속에 간직해온 ‘고향’의 정서를 한국 근현대 풍경화와 시, 망명 가사 등을 통해 짚어본다.

광복 80년의 역사를 되돌아보는 데 있어 ‘고향’은 땅과 사람을 연결하는 주요한 개념이다. ‘고향’은 미술과 문학에서 향토이자 조국, 낙원, 혹은 영원한 그리움의 세계로 표현된다. 특히, 우리의 고향은 일제강점기에 ‘잃어버린 조국’이자, 분단 이후에는 ‘그리움의 땅’, 산업화 시기에는 ‘잊혀져 가는 풍경’이 되었다. 고향을 그리워하는 향수(鄕愁, 노스탤지어)는 한국의 격동적인 현대사를 관통하는 정서로, 한국 근현대미술과 문학에서 창작의 원천이 되어왔다.

전시는 ‘향토(鄕土)’, ‘애향(愛鄕)’, ‘실향(失鄕)’, ‘망향(望鄕)’ 네 개의 주제로 구성되며 일제강점기 국토의 상실과 재발견, 분단과 전쟁으로 인한 이산, 폐허에서의 생존, 재건의 희망이 새겨진 이 땅의 의미를 한국 근현대 풍경화를 통해 살펴본다. 특히 이번 전시는 그동안 미술계 중심에서 잘 볼 수 없었던 지역 작가의 작품이나 지역 풍경화, 오랫동안 미술관 수장고, 개인소장가와 유족의 자택에 보관만 되어온 작품들을 직접 발굴하여 전시했다.

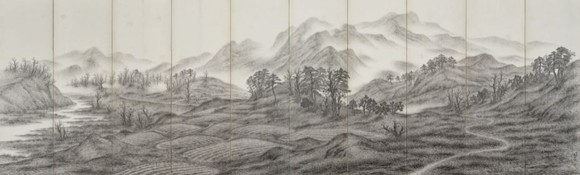

1부 ‘향토(鄕土) - 빼앗긴 땅’에서는 일제강점기 우리 땅을 그린 각 지역의 풍경화를 통해 제국주의시대 우리 땅에 대한 인식을 살펴본다. 향토’를 민족 정서를 고취하는 공간으로 인식하고 우리 땅이 품은 고유의 색을 발견하려는 민족의식과 함께 경성 ‘녹향회’의 오지호•김주경과 같이 빛과 색채의 다채로운 변화를 통해 진정한 조선의 자연을 표현하려는 작가들도 존재했다. 또한 대구 ‘향토회’, 부산 ‘춘광회’, 광주 ‘연진회’, 제주‧호남 화단 등 각 지역에서 활동한 화가들의 풍경화는 각기 다른 풍토와 경관을 보여준다. 일제강점기 우리 땅에 얽힌 복잡한 시선을 담은 작품들, 민족 저항시인 이상화의 강렬한 시구를 비롯, 향수를 노래한 정지용, 백석, 이용악, 오장환 등의 시와 유네스코에 등재된 독립운동가들의 만주망명 가사들을 함께 선보인다.

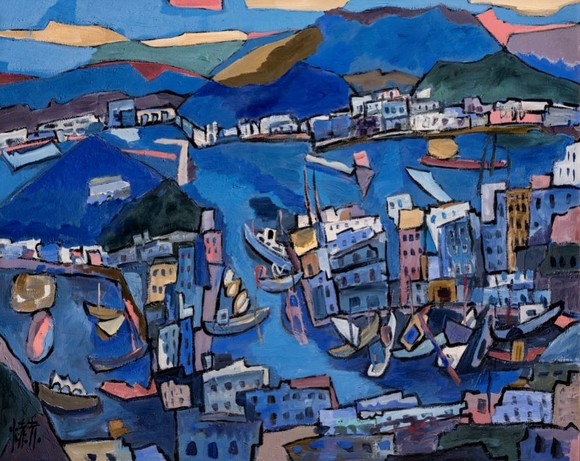

2부 ‘애향(愛鄕) – 되찾은 땅’에서는 광복 이후 예술가들의 작품세계에서 주요한 모티브가 된 ‘고향’을 살펴본다. 일본에서 교사 생활을 하고 고향 경주로 돌아와 다수의 풍경화를 남긴 손일봉, 일본 유학 생활을 하다 해방 직후 귀국해 고향인 마산 앞바다의 활기찬 기운을 화폭에 담은 문신, 해방 전후 고향 홍성과 인근 지역의 풍광을 수묵의 다양한 조형 실험과 함께 근대 수묵화의 혁신을 이룩한 이응노, 고향 신안 안좌도의 푸른 섬과 하늘, 바다에 비친 달을 모티브로 한국적 모더니즘을 실현한 김환기, 고향 울진의 산 지형만 꾸준히 탐구하여 한국적 추상 형식을 완성한 유영국, 고향 통영의 풍광에서 독자적인 조형을 찾아낸 전혁림, 고향 제주에서 자신의 예술세계를 발견한 변시지 등의 작품을 통해 예술적 모티브로 작용한 고향을 살펴볼 수 있다.

3부 ‘실향(失鄕) – 폐허의 땅’에서는 6.25전쟁으로 민족사의 비극 속 작가들이 느끼고 기록한 우리 땅의 모습을 살펴본다. 전후 폐허가 된 시가지를 그린 이종무의 <전쟁이 지나간 도시>(1950), 도상봉의 <폐허>(1953)는 암담한 현실을 쓸쓸하고도 고즈넉한 느낌으로 묘사하고 있다. 또한 신영헌의 <평양 대동교의 비극>(1958), 이수억의 <6.25동란>(1954), 남관의 <피난민>(1957)과 같은 추상‧반추상 풍경화는 어두운 색채와 거친 붓질, 형태의 해체와 분할로 전쟁의 참상, 고통의 기억을 표현해낸다. 리얼리즘적 시선에서 피폐한 현실을 생생하고 강렬하게 묘사한 이만익의 <청계천>(1964), 전화황의 <전쟁의 낙오자>(1964)는 전쟁기 피난촌을 배경으로 궁핍과 절망의 시대를 드러내고 있다.

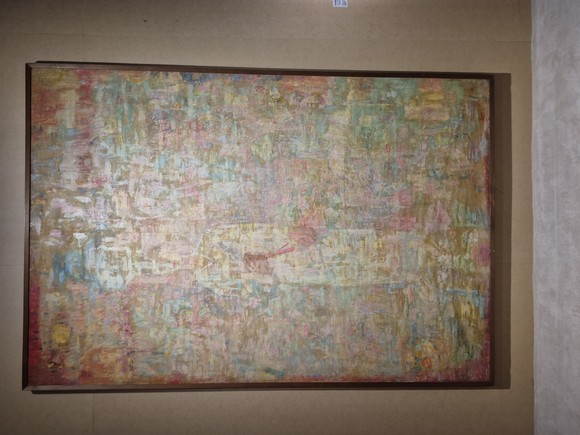

4부 ‘망향(望鄕) - 그리움의 땅’에서는 전쟁 이후 분단으로 인한 실향, 이산의 아픔을 품은 채 ‘그리움의 정서’를 바탕으로 자신만의 세계를 구축한 작가와 작품들을 다룬다. 가족과 고향을 상실하고 고독과 소외, 빈곤과 서러움 속에서도 이상향의 고향을 그린 윤중식의 <봄>(1975), 박성환의 <망향>(1971), 최영림의 <봄동산>(1982)을 통해 상실과 궁핍의 시대에 예술은 무엇을 남기고 무엇을 위해 존재했는지, 궁극의 물음을 던질 수 있다. 이 시기 작가들은 실향민이라는 공통점을 바탕으로 1952년 《월남작가 작품전》을 개최하고 1957년 ‘창작미술협회’, 1967년 《구상전》의 창립으로 그리움의 정서를 기반으로 공통의 예술방향을 모색했다.

이번 전시는 우리의 역사를 ‘고향’이라는 의식을 중심으로 드러낸다. 당대의 고향이라는 것은 개인의 고향이기도 하지만 결국은 식민지 시절에는 잃어버린 고향, 분단 이후에는 ‘그리움의 땅’, 산업화 시기에는 ‘잊혀져 가는 풍경’이 되었다.

그리고 처음에는 고향에서 출발하지만 결국 우리가 다가가고자 하는 마음의 표정, ‘원풍경’을 향해 간다. 고향과 원풍경의 조합에는 고향의 원형에 대한 확고한 신념과 그것이 영원히, 온전하게 존재하기를 바라는 욕망, 그리고 원고향으로의 귀환 의지가 내포되어 있다.

<문화경제 안용호 기자>

- 관련태그

- 국립현대미술관 덕수궁 향수(鄕愁) 고향을 그리다 김환기 오지호