무언가 자리하다가 떠나고 남은 것들. 이 존재들을 대하는 작가들의 태도, 그리고 이 이야기를 관객에게 보내는 자리가 마련됐다. 두산아트센터 두산갤러리가 마련한 ‘센트 인 스펀 파운드(sent in spun found)’전 현장을 찾았다.

남겨진 것들을 대하는 작가들의 태도

이번 전시는 서울을 중심으로 활동하는 작가 차연서와 뉴욕 기반의 한국계 미국인 작가 허지은의 2인전으로, 두산아트센터 장혜정 큐레이터와 뉴욕 기반 큐레이터 루미 탄이 공동 기획했다.

‘보내다’, ‘순환/회전’, ‘발견’을 뜻하는 단어들을 조합한 전시명이 이번 전시에서 전개되는 이야기를 짐작케 한다. 실제로 전시 참여 작가들은 누군가에게 또는 어딘가로 보내지거나, 역으로 보내는 연쇄적 흐름에서 ‘남겨지고 발견되는 것들’에 주목한다.

두 작가의 서사는 직접적으로 교차하진 않는다. 개인사에 공통점도 없다. 하지만 남은 것들을 대하는 이들의 태도에서는 ‘특정한 믿음’을 기반으로 하는 ‘경계의 횡단’이 읽혀 눈길을 끈다. 이는 남겨진 것들의 이야기를 타인과 공유하고, 주변화된 이야기와 존재를 회복시키려는 시도다. 또한 보는 이로 하여금 자신은 남겨진 것들을 어떻게 대하는지 생각할 여지와 여운도 남긴다. 장혜정 큐레이터는 “각자 다른 태도로 자신에게 내제된 질문들과 이야기들을 던지는 두 작가의 작업들을 만날 수 있다”고 말했다.

허지은의 작업은 더 나은 삶과 종교적 소명을 다하기 위해 태평양을 횡단한 가족사로부터 비롯된다. 그의 가족은 과거 하와이 라이에에 거주하면서 예수그리스도후기성도교회(몰몬교)를 자연스럽게 접하며 살았다. 작가는 자신의 성장 배경인 몰몬교를 바탕으로, 종교 체계의 유산에 대해 꾸준히 탐구하고, 이를 자기가 살았던 집 또는 동네 풍경과 겹치며 작품으로 현재의 시간으로 이었다.

이를 이번 전시에서도 보여준다. 외부 윈도우 갤러리에 자리한 ‘라이에로 가는 길’(2025)은 작가가 차를 타고 구불거리는 도로를 이동하며 바라본 짙은 녹음의 풍경이 마치 렉 걸린 화면처럼 도중에 끊기거나 중첩된 채 이어지는 작품이다. 그 장면 사이로 작가가 20년 만에 고향 하와이 라이에를 찾아가며 기록한 영상을 삽입했다.

19세기 후반 몰몬교는 영상에도 등장하는 라이에 지역의 수백만 평 부지를 매입해 대규모 사탕수수 농장을 운영했다. 이후 이 땅은 브리검영 대학교의 하와이 캠퍼스와 라이에 성전이 위치한 관광지로 변모했다. 과거의 흔적이 현재의 토지, 노동, 점유 개념과 맞물리면서 다른 형태로 남게 된 것이다.

작가는 이를 산업적 소재로도 끌고 와 시각화한다. 무게감 있는 고무밴드가 천장에서 바닥까지 이어지는 설치 작업은, 대량 생산과 유통의 주요 설비인 컨베이어 벨트를 은유하고, 이는 과거 사탕수수 농장에서의 이야기와도 연결된다.

뒤엉킨 전선을 이용한 작업은 한국의 할머니 집 창문에서 바라본 전신주와 전화선을 참조했다. 여기서 라이에 사탕수수 농장의 아카이브 이미지를 작고 섬세한 드로잉으로 옮겨오거나, 미국 부모의 집 외벽 단열재를 초근접 촬영한 이미지를 통해 작가는 시점을 뒤섞으며, 자신에게 남겨진 유산의 모호한 흔적을 드러낸다.

각자의 유산을 곱씹는 작가들

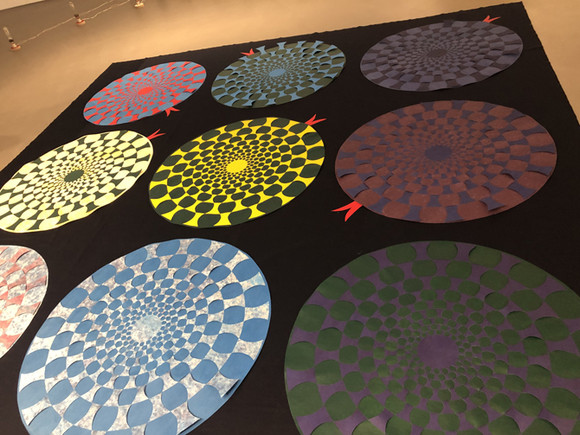

차연서 작가의 작업은 2021년 아버지의 급작스러운 죽음 후 남겨진 것들로부터 비롯된다. 그는 서울대 동양화과 교수였던 고(故) 차동하 작가의 딸이다. 아버지는 생전 닥종이를 활용한 작업을 전개해왔다. 아버지의 죽음 이후 갑작스럽게 남은 닥종이 재료들 처리를 떠맡게 된 작가는 “처음엔 황당했다”는 솔직한 고백을 하면서도 이를 자신의 현재 작업으로 연결시키는 시도를 했다. 바로 짙고 깊은 색으로 채색된 닥종이를 가위로 오려 유기된 몸을 그려가는 연작 ‘축제’(2023~)다.

작가는 “아버지의 죽음과 동시에 떠맡게 된 재료 처리는 처음엔 슬픔과 분노를 줬다. 그때 법의학 교과서에서 여러 부검 자료들을 보게 된 기회가 있었는데, 아버지로 인해 죽음을 접하게 된 시점에서 그 죽음의 모습이 끔찍하기보다는 오히려 안식을 찾은 것처럼 편안해 보였다”며 “이 경험을 통해 평면 작품 축제를 구상하게 됐다. 아버지도 생전에 축제 작업을 했는데, 나도 내 작업을 축제라 부르기 시작했다”고 말했다.

죽은 사람을 달래는 마음으로 종이를 물에 담그고 색칠하며 만든 축제 작품은, 작가가 부검 자료 속 접한 타인들과 아버지를 천도하는 과정의 일환이기도 하다.

작가는 이를 퍼포먼스를 통해서도 드러낸다. ‘저 고양이들! (아홉 목숨, 부활하신 어머니)’는 김언희와 실비아 플라스의 시를 참조, 각색해 쓴 서사와 구성으로 이뤄졌다. 로드킬 당한 고양이를 애도하는 일종의 위령제로, “타이어에 치인 고양이들의 끔찍한 상황을 마치 경쾌한 서커스를 하듯 다르게 표현한 시로부터 영감을 받았다”고 작가는 말했다. 이처럼 작가의 작업을 통해 부서진 존재들은 다시 태어나며 파괴와 부활의 순환을 이루고, 작가는 이 과정들을 환대한다.

또한 전시장은 저녁 6시가 되면 빛이 바뀌고 색이 사라진다. 이를 통해 관객은 경험의 또 다른 층위로 건너가게 된다. 루미 탄 큐레이터는 “이번 전시는 두 작가의 작업이 일종의 대화를 하듯 구성됐다”며 “전시장의 모든 존재들이 다른 방식으로 생동하는 가운데 남겨진 것들에 대한 다양한 시각을 접할 수 있다”고 말했다.

한편 이번 전시는 젊은 창작자의 시도를 응원하는 장이기도 하다. 2007년 두산아트센터 설립과 함께 개관한 두산갤러리는 한국의 젊은 예술가들이 중견 작가로 도약할 수 있는 국내 전시 프로그램을 운영하는 한편, 영향력 있는 해외 기관 및 전문가와의 협력을 통해 이들을 국제무대에 적극 소개해오고 있다.

장혜정 큐레이터는 “이번 전시를 공동 기획한 루미 탄과 2020년 첫 만남 이후 지속적으로 교류를 했고, 지난해 하반기부터 작가 리스트 등을 공유하며 전시를 기획했다”며 “앞으로도 다양한 협력을 통해 재능 있는 젊은 창작자를 발굴, 소개할 것”이라고 말했다. 전시는 두산갤러리에서 12월 13일까지.

< 문화경제 김금영 기자 >

- 관련태그

- 두산아트센터 두산갤러리 전시 허지은 차연서

제808호

제808호